Сергей Патрушев - Политическая наука №3/2011 г. Современная политическая социология

- Название:Политическая наука №3/2011 г. Современная политическая социология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:научных изданий Агентство

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:2011-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Патрушев - Политическая наука №3/2011 г. Современная политическая социология краткое содержание

Предназначено для исследователей-политологов и социологов, преподавателей и студентов вузов.

Политическая наука №3/2011 г. Современная политическая социология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Например, «моралисты» и «семьянины» так и не решили для себя, нужно ли им выполнять российские законы или желательнее следовать им избирательно , по логике приемлемой для них (и не только) практической схемы.

Непредвиденным последствием действий по такой схеме является воспроизводство конкурентного способа взаимодействия между социальными нормами и предписаниями законов, чреватого замещением формальных норм неформальными правилами. В результате освоение ориентации на всеобщее равенство перед законом как социетальной ценности само по себе не ведет к рефреймингу легитимной практической схемы. Придавая « знанию законов » определяющую роль в обеспечении свободы, респонденты продолжают следовать им по рецепту неформальных правил . Таким образом, можно утверждать, что воспроизводство практики по защите конституционных прав и свобод слабо (или вовсе не) зависит от разделяемых ценностей (в данном случае – от ориентации на всеобщее равенство перед законом). Осваиваемые ценности демократического порядка могут сколь угодно долго относиться к сфере должного , тогда как совместные ожидания есть следствия опыта, полученного в сфере сущего , т.е. возможного, легитимизированного практиками. Процесс воспроизводства или трансформации неформальных институтов зависит от состояния социальных навыков, подтверждаются ли они или нет практиками, принятыми в институциональной среде.

Ключевым элементом стратегий гражданского действия должна стать солидаризация коллективных действий. Предстоит выяснить, что содействует либо, наоборот, препятствует этому процессу в условиях, когда людям считает возможным доверять меньше трети респондентов (31 %), а их привычный круг общения исчерпывается преимущественно родственниками (для 56 %) и друзьями (для 28 %). В то же время с суждением «сегодня каждый сам решает свои проблемы, и нет особого смысла объединяться с кем-либо для защиты общих интересов» согласны чуть более четверти (26 %), тогда как несогласных – более половины (55 %).

Предсказуемость поведения других основана на общности разделяемых ценностей и норм ( и обоснована ею ). Эта гипотеза отчасти подтверждается ответами респондентов на вопрос о том, что, по их мнению, составляет основания солидарности. В порядке их значимости « общность взглядов » сильно превалирует не только над « согласием между людьми » и « способностью к объединению », но и над «умением считаться с чужим мнением» . Подобный порядок значимости оснований солидарных действий, в котором во главу угла фактически поставлено единомыслие, хотя и может служить кому-то приемлемой практической схемой (фреймом), вряд ли способен склонить многих людей к сотрудничеству. Для того чтобы оно возникло, смысловое содержание таким образом выстроенного фрейма должно измениться в процессе рационализации коммуникативной компетенции акторов. Судя по данным проведенного опроса, этот процесс уже начался (см. табл. 2).

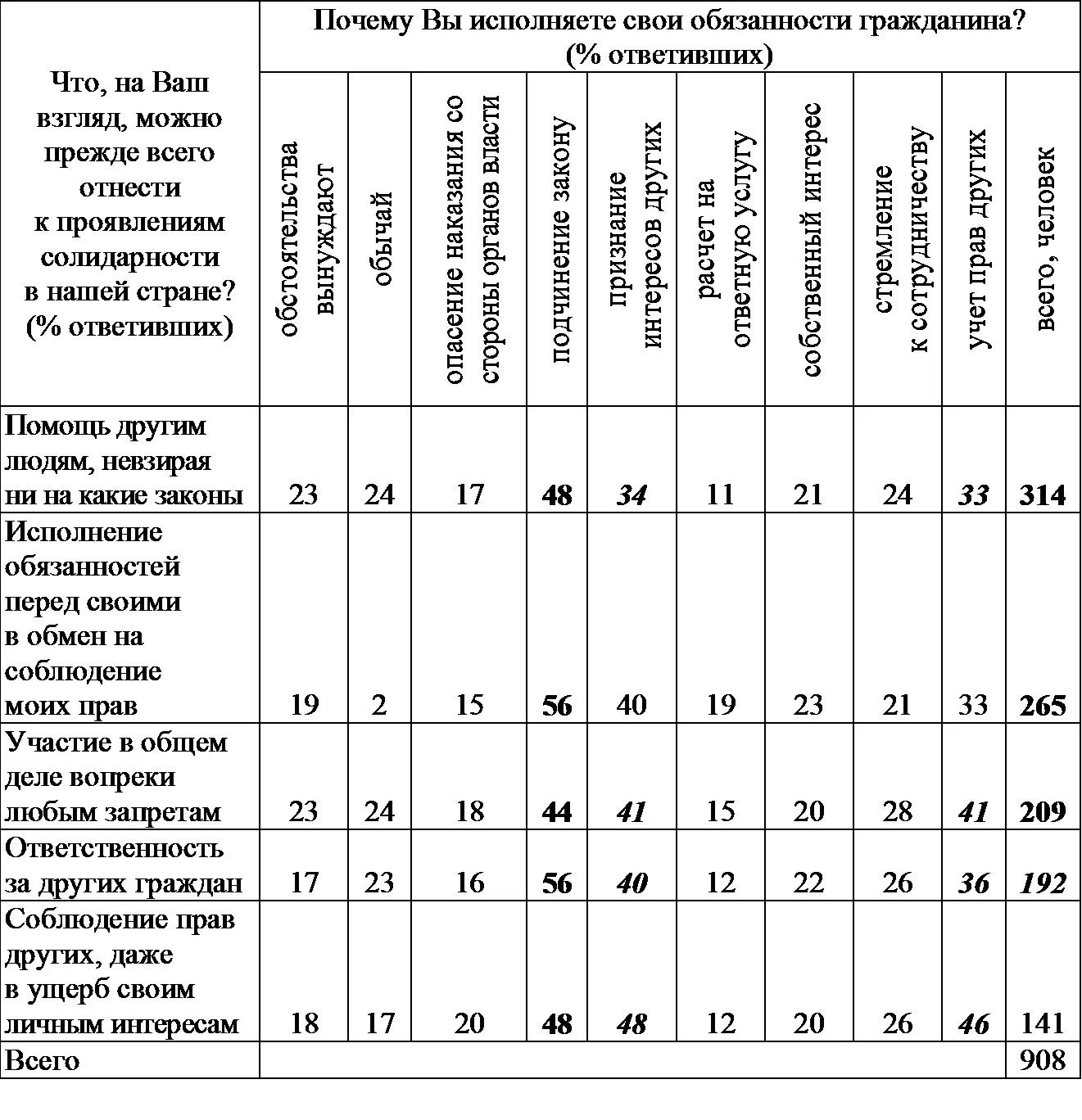

Таблица 2

Когда, например, к проявлениям солидарности в нашей стране относят « помощь другим людям, невзирая ни на какие законы », то сходство интересов больше располагает к готовности с кем-то объединиться, нежели единомыслие и даже личное знакомство, хотя оно по-прежнему играет существенную роль для очень многих респондентов. То же самое можно утверждать и о тех, кто к проявлениям солидарности относит «исполнение обязанностей перед своими в обмен на соблюдение моих прав », «у частие в общем деле вопреки любым запретам», « ответственность за других граждан ». Интеграция респондентов в разного рода объединения, ориентированные на реализацию каких-то коллективных и частных интересов, зачастую происходит в режиме реализаций кликовых стратегий. Для «законников», «моралистов», «семьянинов» и «близких друзей» порядки значимости тех или иных проявлений солидарности в нашей стране примерно одинаковы – около и более трети готовы исполнять обязанности «перед своими в обмен на соблюдение моих прав» и помогать « другим людям, невзирая ни на какие законы ».

Эта гипотеза проверена путем пересечения ответов на три вопроса. Один из них касался проявлений солидарности в нашей стране, а два других выявляли мотивы респондентов к исполнению гражданских обязанностей, а также принятых на себя обязательств перед другими людьми. Независимо от того, что они относили к проявлениям солидарности в нашей стране, примерно половина (от 44 до 56 %) отдали приоритет « подчинению закону » при исполнении обязанностей гражданина (см. табл. 3). Вторым в порядке значимости мотивов оказались « признание интересов других » и « учет прав других », который почти столь же важен, особенно для тех, кто прежде всего к проявлениям солидарности в нашей стране относит « помощь другим людям, невзирая ни на какие законы », «соблюдение прав других, даже в ущерб своим личным интересам» , « участие в общем деле вопреки любым запретам », « ответственность за других граждан ».

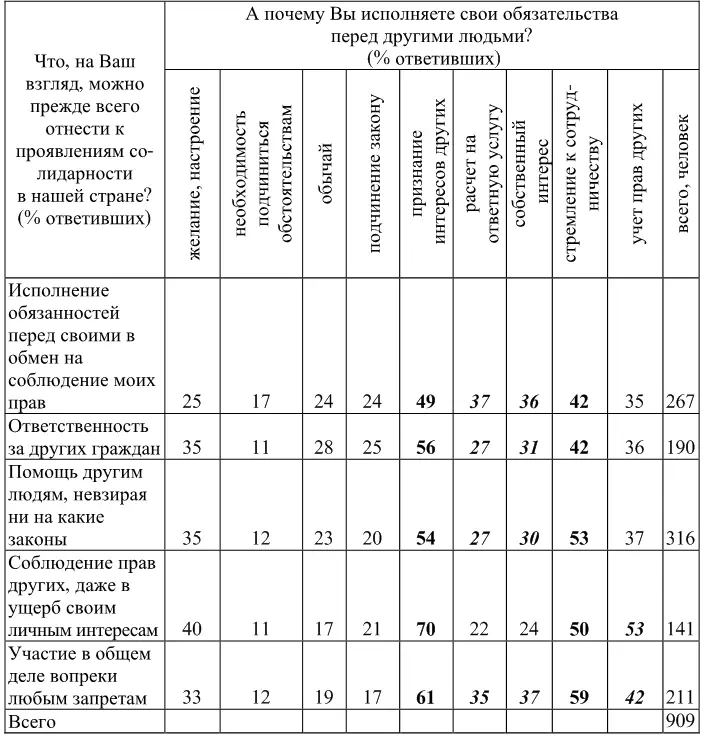

Однако порядок значимости мотивов к исполнению принятых обязательств перед другими людьми оказывается существенно иным, когда прежде всего к проявлениям солидарности в нашей стране почти те же самые по численности респонденты относят «помощь другим людям, невзирая ни на какие законы» , «исполнение обязанностей перед своими в обмен на соблюдение моих прав» , «участие в общем деле вопреки любым запретам» и даже «ответственность за других граждан» (см. табл. 4).

Таблица 3

Значимость мотива подчинения закону снижается в 2,3 раза – на 20–25 процентных пункта уменьшается количество респондентов, отметивших именно его. Зато в порядке значимости этих мотивов в 1,5–2 раза возрастают «признание интересов других» и «стремление к сотрудничеству» . Судя по выявленному порядку, происходит рационализация коммуникативной компетенции респондентов: растет значимость таких мотивов исполнения обязательств перед другими людьми, как «собственный интерес» и «расчет на ответную услугу» . Правда, при всем том « признание интересов других » превалирует над « учетом прав других » и совершенно не зависит от того, что относят респонденты к проявлениям солидарности в нашей стране.

Таблица 4

В итоге социальные навыки, помогающие им склонять других людей к сотрудничеству, воспроизводятся по правилам специфической реципрокности . Особо склонные к альтруизму респонденты, которые относят к проявлениям солидарности « ответственность за других граждан » и готовы соблюдать права « других граждан, даже в ущерб своим личным интересам », для того, чтобы вызвать совместные действия людей, продолжают пользоваться легитимной практической схемой, не имеющей ничего общего с фреймом общей реципрокности .

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: