Александр Поляков - История цивилизации в Древней Руси

- Название:История цивилизации в Древней Руси

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2011

- Город:Оренбург

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Поляков - История цивилизации в Древней Руси краткое содержание

История цивилизации в Древней Руси - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Советские исследователи, за исключением И. Я. Фроянова и А. Ю. Дворниченко, изображали Русь X –XI веков как раннефеодальную империю (империю Рюриковичей по выражению К. Маркса), а Русь XII – XIII веков – множеством мелких феодальных княжеств, враждовавших между собой. Согласно И. Я. Фроянову, результатом распада Руси были не феодальные княжества, а города-государства.

Развитие экономики, политической системы и культуры.Киевская Русь прошла в своём развитии два основных этапа:

1) Этап становления (конец IX – начало XI веков);

2) Этап роста (XI – первая треть XIII веков).

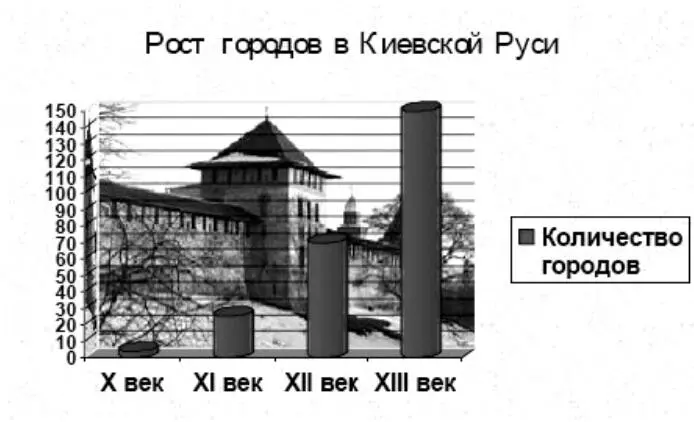

Она не распадалась по мере развития и «ряд Ярослава», Любечский съезд или смерть Мстислава Великого не делят её историю на два различных этапа. Вплоть до нашествия Батыя Русь переживает время невиданного расцвета городов. В эту эпоху происходит стремительный территориальный и численный их рост. Если в XI веке известно 20 – 25 поселений городского типа, то в середине XII-го их уже около 70, а к середине XIII-го, по меньшей мере, 150 городов.

Рисунок 25 – Развитие древнерусских городов

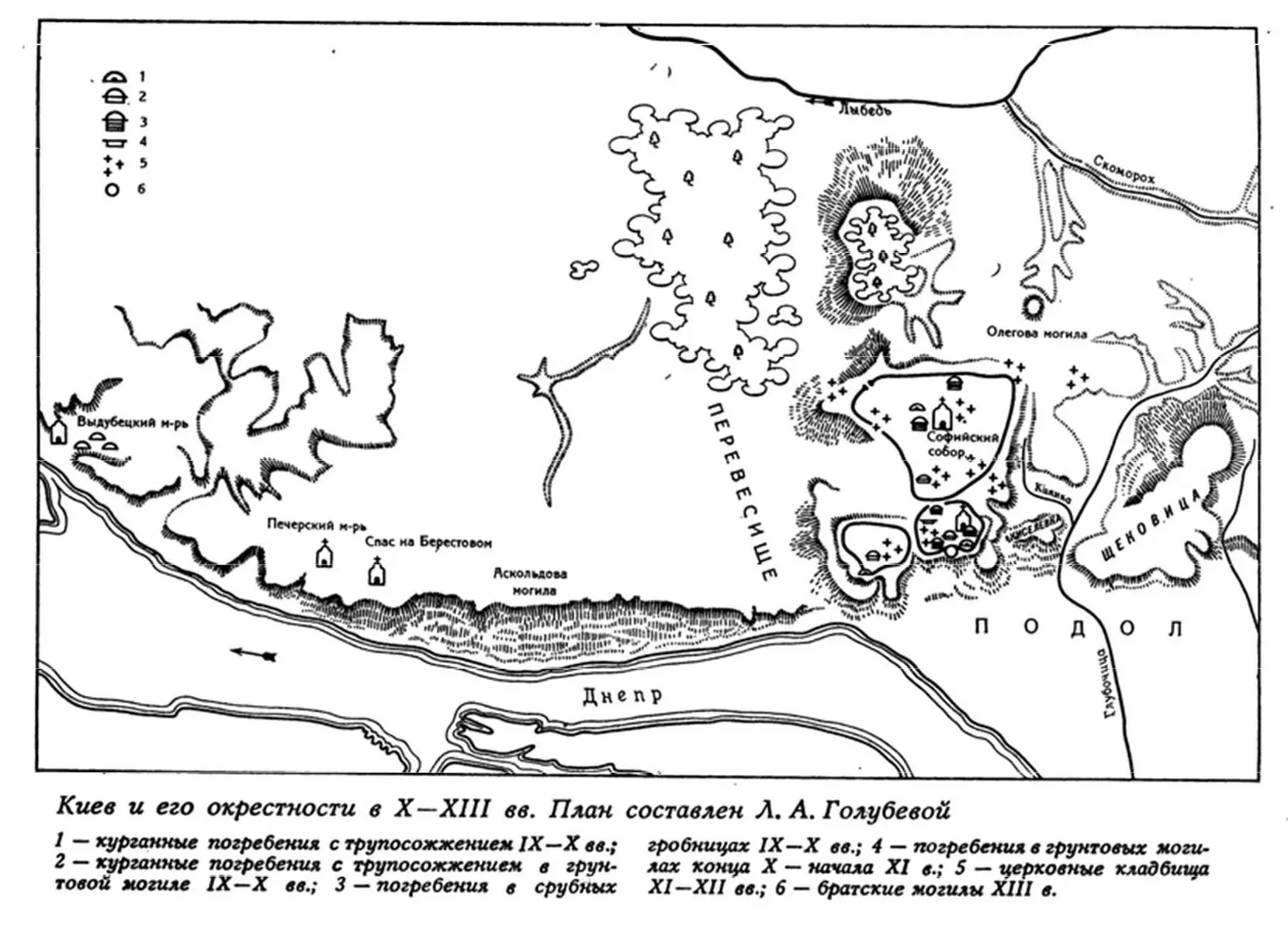

Археологические раскопки убедительно свидетельствуют о бурном росте «матери городов русских» – Киева. В XII веке продолжает расширяться территория города, строятся новые оборонительные укрепления (на Подоле и в Копыревом конце), изделия киевских ремесленников широко расходятся по всей Руси.

Рисунок 26 – Киев в X – XIII вв.

В конце первой трети XII века, т. е. как раз в годы, когда обычно начинают период раздробленности, резко расширяется ассортимент ремесленной продукции, наступает широкая специализация внутри отдельных отраслей производства. Выделяются гвоздочники, котельники, щитники и другие специальности. Количество ремесленных профессий в крупных городах переваливает за сотню. В текстильном производстве в конце XII века начинают использовать горизонтальный ткацкий станок, что значительно повысило производительность труда. Быстро развивается мелкотоварное производство. В середине XII века русские ремесленники переходят от производства на заказ к работе на рынок.

Социальное ядро в Киевской Руси активно участвовало в культурной, экономической и политической жизни. Князья лично водили полки в сражения, а бояре считали для себя высшей честью погибнуть за Русскую землю. Они были главными заказчиками храмов, икон, колтов, изборников, а некоторые из них сами известны как писатели, поэты и летописцы. Достаточно вспомнить «Поучение Владимира Мономаха» и «Слово о полку Игореве».

Это они организовывали производство и выбирали главу земли на вече. Всё это вместе позволяет утверждать, что древнерусская цивилизация вплоть до нашествия татар находилась на восходящей стадии развития.

Рисунок 27 – Церковь Параскевы Пятницы в Чернигове (начало XIII в.)

Сущность княжеских междоусобиц.Самым заметным политическим явлением на Руси являются междоусобицы. С. М. Соловьёв подсчитал, что с 1055 по 1228 год усобицы происходили почти через год, причём некоторые из них продолжались по 12 и по 17 лет.

Древнерусские источники в качестве виновников и основных участников многочисленных распрей называют князей. Выясняя отношения между собой, князья вовлекали в противостояние земли и приводили на Русь половцев, угров, ляхов, не гнушались разорением волостей.

По мнению В. О. Ключевского, княжеские усобицы принадлежали к одному порядку явлений с рядами , т.е. имели юридическое происхождение. Они были точно таким же способом решения политических споров между князьями, каким служило тогда поле (судебный поединок) в уголовных и гражданских тяжбах между частными лицами. Не случайно вооружённая борьба князей за старшинство, как и поле, называлась "судом Божиим". Поэтому киевляне нередко принимали победителя в крамоле как законного князя, т.е. считали старейшим в роду того, кто оказался в данный момент сильнее. Так было в 1073 году, когда Киев занял Святослав Ярославич, выгнав оттуда своего родного брата. Так было в 1139 году, когда в Киеве сел Всеволод Ольгович, прогнав из города Вячеслава Владимировича. Так было в 1146 году, когда Изяслав Мстиславич сверг с киевского стола Игоря Ольговича.

Многое в характере столкновений может прояснить состав и количество участников. К сожалению, летописцы обычно не упоминают численность войск, принимавших участие в распрях, ограничиваясь выражениями « с множеством вои », « с дружиной », « с киянами » и т.п. Цифры, которые они иногда приводят, сравнительно небольшие. Ярослав Мудрый, собираясь на войну с братом Святополком, собрал всего 4 тысячи. Изяслав Давидович, отправляясь в погоню за Святославом Ольговичем – 3 тысячи. Для сравнения, князь Мстислав Ростиславич, собираясь в поход на чудь, набрал в Новгороде 20 тысяч человек. А ведь в летописи можно встретить и такие случаи, когда князь вёл с собой 300 или даже 100 человек. Именно столько собрал Давид в ходе усобицы, случившейся сразу после Любечского съезда.

Сбор воев «от мала до велика», как правило, оговаривается летописцем, что свидетельствует о том, что это было явление нечастое. Крупные воинские соединения встречаются в источниках как исключение. Примером подобного рода является войско, собранное Андреем Боголюбским против киевского князя Мстислава Изяславича. В 1169 году он послал на Киев соединённые полки двенадцати князей во главе со своим сыном Мстиславом. Даже Киев, который обладал большими мобилизационными возможностями, не смог им противостоять. Город был взят и разграблен. Под 1174 годом в Ипатьевской летописи говорится о другом войске Андрея, посланном против Ростиславичей, занявших Киев. На этот раз называется точная цифра – 50 тысяч – по тем временам очень большое соединение.

Княжеские междоусобицы не могли проходить без участия горожан. Решение об этом, особенно в чрезвычайных случаях, принимало вече. В 1147 году Изяслав Мстиславич уговаривал киевлян принять участие в борьбе с Юрием Долгоруким, на что получил отрицательный ответ. Под киевлянами, новгородцами, черниговцами и прочими, летописцы понимали не общегородское войско, а добровольцев из числа бояр, гридей и купцов. Князь бросал клич – кто-то шёл с ним, кто-то нет. Бывало и так, что горожане выставляли свои условия или вовсе отказывались поддерживать князя. Так случилось во время распри 1097 года, когда Давид, затворившись во Владимире Волынском, явно рассчитывал на помощь горожан.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: