Александр Поляков - История цивилизации в Древней Руси

- Название:История цивилизации в Древней Руси

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2011

- Город:Оренбург

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Поляков - История цивилизации в Древней Руси краткое содержание

История цивилизации в Древней Руси - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Основных причин междоусобиц было две. Они достаточно определённо характеризуют внутренние войны на Руси как способ решения политических споров между князьями. Этими причинами были, во-первых, стремление занять киевский стол. Во-вторых, желание иметь в своём распоряжении больше волостей, больше, лучше и доходнее. Каждый князь на Руси искал волость побогаче, так же, как и поп – приход подоходней.

Борьба за Киев.Борьба князей за Киевский золотой стол началась ещё в X веке. И уже тогда киевлянам пришлось признать старшим князем, повидимому, самого младшего из сыновей Великого Святослава – робичича Владимира. Владимир решил проблему старшинства в княжеском роду простым и надёжным способом – убив своего соперника. Смерть самого Владимира вызвала к жизни ещё более острую и ожесточённую усобицу между его сыновьями – первую и самую крупную в XI столетии. Как известно, в ходе этой распри погибли четыре брата: Святополк, Святослав, Борис и Глеб.

Судислав оказался практически на всю жизнь заточённым в порубе. Изяслав и Вышеслав умерли ещё при жизни отца. Судьба троих – Всеволода, Позвизда и Станислава – не ясна. В 20-х годах XI века борьба развернулась между двумя оставшимися братьями – Ярославом и Мстиславом. И вновь вопрос старшинства в княжеском роду решался с помощью «суда божьего», т.е. в бою. Речь идёт о знаменитой битве под Лиственом 1024 года. Особенность ситуации заключалась в том, что битва решала только проблему старшинства в княжеском роду, и не касалась киевского стола, судьба которого к тому времени была решена киевлянами. В 1023 году, когда Мстислав пришёл в Киев в отсутствие Ярослава, горожане его не приняли. Это был первый известный случай, когда горожане решительным образом повлияли на результаты княжеской усобицы, по сути, предопределив распределение столов и сделав так, что старшинство в княжеском роду не повлекло за собой обладание Киевом. В сражении победил Мстислав, но в Киеве по-прежнему остался Ярослав. А победитель вынужден был довольствоваться Черниговом – городом, в котором он и так сидел. В 1025 году, собравшись у Городца, они подели Русскую землю по Днепру на две части. Таким образом, кризис власти, наметившийся в начале XI века, был преодолён. Деление Руси на две части не имело долгосрочного характера, оно разрешало только эту конкретную ситуацию и вспоминалось в дальнейшем только как повод к притязаниям на киевский стол. Повториться ему когда-либо ещё, было не суждено.

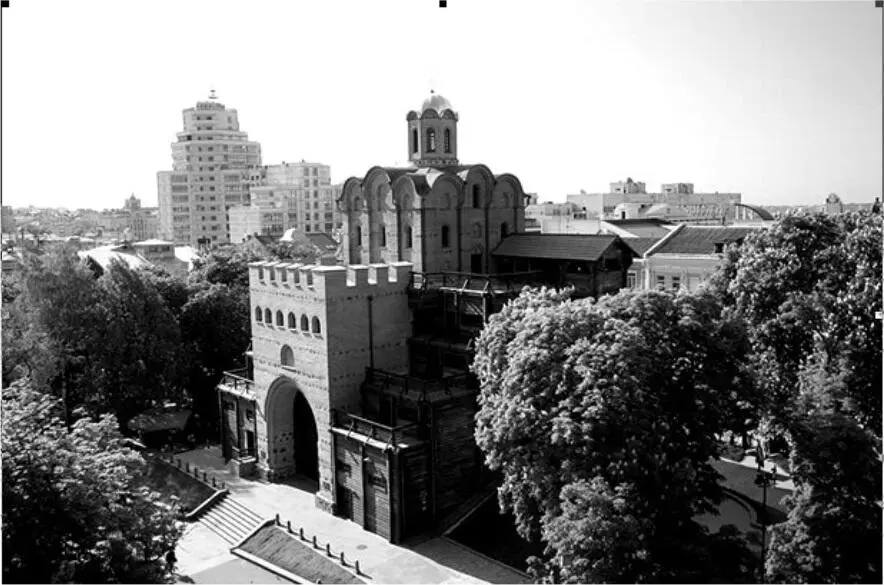

Рисунок 28 – «Золотые ворота» в Киеве. Реконструкция. Современная фотография

Долгое княжение Ярослава Мудрого завершилось так называемым «рядом Ярослава». Мнения о нём самые разные. Одни исследователи полагают, что он ничего нового в порядок наследования княжеской власти не внёс (А. Е. Пресняков, С. В. Юшков, П. П. Толочко). Другие историки придают ему принципиальное значение (В. О. Ключевский, Л. В. Черепнин, Н. Ф. Котляр). Например, В. О. Ключевский считал, что с него берёт начало схема поочередного наследования. С этого момента князья должны были передвигаться из волости в волость согласно очереди, которая определялась старшинством в княжеском роду. По мнению Н. Ф. Котляра, из ряда Ярослава прямо вытекает принцип иерархических отношений между князьями. Наиболее вероятно, это было обычное распределение столов, какое мы видели ещё при Святославе Игоревиче в 970 году, и какое ещё не раз повторится после этого. Порядок наследования киевского стола на основе «родового старшинства», как и родовой принцип отношений между князьями в целом (отец – дети, старший брат – младший брат), имеет свои истоки в родовом обществе, а не устанавливается властью. Борьба за место под солнцем могла разгореться и после смерти Ярослава, и лишь в силу ряда конкретных причин, а вовсе не благодаря Ярославу, этого не произошло. Ожесточённой борьбы за Киевский стол с тех пор не было вплоть до середины XII века. Больше ста лет с четвертью Киев жил относительно спокойно. Судьба несчастного Изяслава Ярославича не в счёт. Его выгоняли из Киева два раза – вначале киевляне, затем родной брат Святослав – но к вооружённой борьбе за киевское княжение это не привело. В первом случае, подвёл Всеслав Брячиславич, который сбежал к себе в Полоцк и оставил Киев на произвол судьбы. Во втором случае, Изяслав не успел найти себе союзников – Святослав неожиданно умер и он спокойно вернулся обратно, не встретив сопротивления со стороны последнего брата Всеволода.

После гибели Изяслава Ярославича в 1078 году Всеволод сел в Киеве беспрепятственно – у него просто не осталось соперников. Новый виток противостояния между князьями приходится на конец XI столетия. Но основным содержанием его была борьба за волости, а не за Киев. Не в последнюю очередь это связано с позицией Владимира Мономаха – сына последнего из Ярославичей, который добровольно уступил великий киевский стол своему двоюрдному брату Святополку Изяславичу. Вместе с тем, Владимир Мономах не был чужд киевских дел, и, где бы он ни сидел – в Чернигове или Переяславле – всегда вместе с киевским князем Святополком решал, возникавшие там проблемы.

Владимир и Святополк – постоянные участники княжеских съездов, которые приходятся на этот период. Летописцы упоминают их целый ряд. Собирались они по разным поводам: в 1096 году в Киеве – для установления порядка в Русской земле (не состоялся); в 1097 году в Любече – для примирения князей; в 1100 году в Витичеве – снова для примирения князей; в 1101 в Золотче – для решения русско-половецких отношений; в 1103 году у Долобска – для организации похода на половцев. Самый известный из них – Любечский съезд – вызывает немало споров. Одни историки придают ему очень большое значение, но оценивают по-разному (М. С. Грушевский, Б. Д. Греков, А. П. Толочко). Другие считают рядовым событием, не имевшим серьёзных последствий (В. О. Ключевский, А. Е. Пресняков, Б. А. Рыбаков, Н. Ф. Котляр). Судя по всему, все съезды конца XI – начала XII веков были одного порядка – своего рода дуумвиратом, сложившимся между Владимиром Мономахом и Святополком Изяславичем. В данном случае съезд собирался после длительной войны с Олегом Святославичем за Черниговскую волость. Его целью было заключение мира и распределение волостей между князьями-участниками, одним словом, примирение сторон. Решили, что каждый должен княжить там, где ранее княжил его отец. В этом и заключается смысл фразы «каждый держит отчину свою», и никаких дополнительных оговорок и логических построений здесь не должно быть. Применение этой формулы относится только к результатам предшествовавшей съезду усобицы. Это означает, что Олег согласился с тем, что Святополк должен остаться в Киеве, а Владимир Мономах – уйти в Переяславль. А он мог занять Чернигов. Почти всё так и вышло. Олег получил отчину, которую добивался, но не один, а на пару с братом Давидом. Самый известный в истории Киевской Руси крамольник отныне был успокоен и больше подобные проблемы дуумвиратам не создавал. Крамола, разгоревшаяся сразу после Любечского съезда, связана уже с другими лицами. Съезд не мог её предупредить. Всему комплексу проблем, имеющих отношение к новой усобице, был посвящён следующий княжеский съезд. Но и он не в состоянии был раз и навсегда покончить с княжескими распрями, да и цели такой не имел. Вся первая половина XII века прошла под знаком борьбы за те или иные волости. Летописцы рассказывают об этом постоянно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: