Елена Чиркова - Эволюционно-функциональная морфология животных

- Название:Эволюционно-функциональная морфология животных

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2007

- Город:Оренбург

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Чиркова - Эволюционно-функциональная морфология животных краткое содержание

Эволюционно-функциональная морфология животных - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

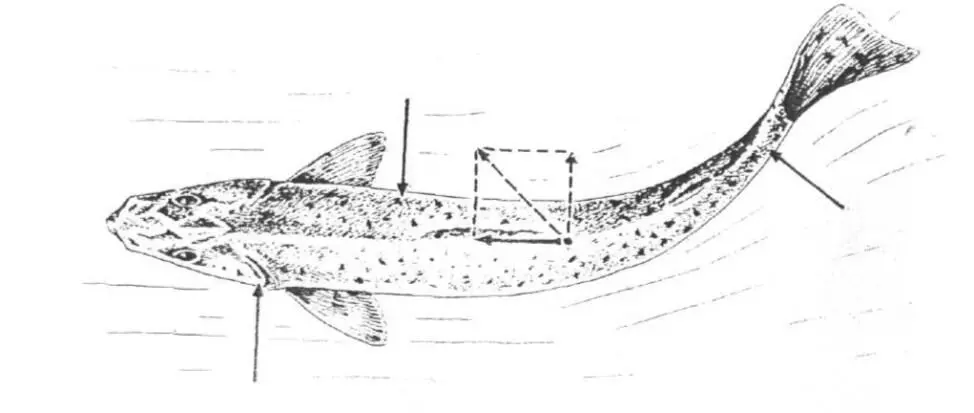

Выше описанное строение опорно-двигательного аппарата и обтекаемая форма тела обеспечивают эффективную локомоцию в плотной среде. Боковые движения хвоста, сочетаясь с сопротивлением среды, препятствующим отклонениям головного конца в стороны, формируют силу; направленную вперед (рисунок 32). Такой способ локомоции очень экономичен. Современные исследования гидродинамики показывают, что коэффициент полезного действия при таком типе движения почти в 1,5 раза превосходит эффективность винтовых судовых движителей.

Стрелками обозначены направления сил, в сумме формирующих поступательное движение.

Рисунок 32 – Схема локомоции рыб

Таким образом, в эволюции опорно-двигательного и висцерального аппарата водных позвоночных можно отметить два важных этапа: формирование единого принципа локомоции в плотной водной среде на основе внутреннего осевого скелета и метамерной мускулатуры и дивергенция по принципу организации висцерального скелета на бесчелюстных и челюстноротых. При этом принцип организации челюстноротых открыл возможность прогрессивной эволюции, связанной с повышением энергетического метаболизма, увеличением биологической активности и расширением экологического разнообразия, тогда как эволюция бесчелюстных шла по пути специализации, в результате чего сформировалась боковая ветвь в развитии позвоночных. В пределах челюстноротых прогресс в значительной степени связан с формированием костного скелета.

У рептилий и хвостатых амфибий конечности расставлены в стороны от тела. Животные перемещаются, прижимая тело к земле, используя одновременно возможности хвоста. Такая позиция требует значительного расхода энергии на поддержание тела и движение. В истории наземных позвоночных соотношение тела и конечностей решалось различными путями. Экономичность движения была достигнута перемещением обеих пар конечностей под тело и изменением ориентации локтевого и коленного суставов.

Попытка приподнять тело над землей при четырехногой локомоции свойственна некоторым крокодилам, черепахам, ящерицам. Известно, что некоторые из них могут быстро бегать. Ящерица-василиск, например, встает на задние конечности при беге.

Бипедальная локомоция, при которой задние ноги удлинены, а колени вывернуты вперед под тело, известна уже у некоторых динозавров.Позднее это стало основой движения в наземной среде и привело у птиц и некоторых млекопитающих к бипедальной (двуногой) локомоции. Другой путь – утрата конечностей, как это свойственно змеям (и безногим амфибиям).

5 Пищеварение и питание

Живым организмам необходима пища как источник энергии для осуществления своих функций, а также как материал для роста и обновления структур тела. Несмотря на разницу в типах и способах питания, потребность в питательных веществах у всех животных почти одинакова. Животные, как гетеротрофы, должны питаться готовыми органическими соединениями. Получение пищи ее обработка в организме и удаление во внешнюю среду непереваренных остатков – одна из форм обмена веществом между организмом и средой его обитания.

Для обеспечения обмена веществ животным нужны примерно 0,25 % встречающихся в природе химических элементов. Из них 11 элементов (99,9 % всех атомов тела) входят в состав наиболее важных биохимических соединений. Это углерод, азот, водород, кислород, фосфор, сера, а также натрий, калий, кальций, магний и хлор, которые поддерживают электролитический баланс тканей. Необходимы и малые количества ионов металлов, имеющихся в молекулах коферментов и гемоглобина.

Добывание и поглощение пищи называют питанием. Пища животных состоит из сложных соединений, которые не могут усваиваться и использоваться как источник энергии непосредственно, т. е. в целом виде. Крупные пищевые частицы не могут также пройти через поры мембран стенок пищеварительной полости или стенки кишечника. Поэтому они должны быть расщеплены на более мелкие частицы вплоть до простых соединений. Такое расщепление, происходящее с участием ферментов, называется перевариванием пищи или пищеварением. В ходе переваривания органических соединений получаются промежуточные вещества, или метаболиты, из которых уже синтезируются вещества собственного тела.

Выбор пищи и способы ее получения сильно различаются у отдельных групп животных. Исходя из места животных в пищевых целях, экологи делят все разнообразие животного мира на фитофагов, зоофагов и сапрофагов, т. е. растительноядных, плотоядных (питающихся животной пищей) и потребляющих мертвую органику – опавшие листья, навоз или трупы животных. Нередко определить, чем именно питается животное, затруднительно. К примеру, фитофаги вместе с тканью листа заглатывают бактерий и все, что находится на поверхности или в тканях растения. То же самое можно сказать о характере питания дождевого червя, пропускающего через свой кишечник мертвую растительную массу вместе с почвой. В этом субстрате находятся бактерии, грибы, протисты, мелкие клещи и нематоды. Неизвестно, что при этом усваивается потребителем. Различные фазы развития (например, личинки и взрослые у насекомых) могут иметь различные пищевые режимы, так что вид в целом становится всеядным. По другой классификации животных делят на хищников, паразитов, детериофагов, фильтраторов, обрызгателей. Наконец, в зависимости от пищи можно выделять потребителей частиц различного размера, мягких тканей, жидкостей, веществ, образуемых симбионтами, и т.д.

Механизмы питания животных разных категорий могут значительно различаться. У простейших известны два способа приема пищи – пиноцитоз и фагоцитоз (рисунок 33). В первом случае «клеточное питье», а во втором – «клеточное заглатывание». Пиноцитоз начинается с появления узкого впячивания клеточной мембраны – пиноцитозного канала – диаметром от 0,5 до 2 мкм. Затем на конце этого канала отделяется пиносома – пузырек, окруженный мембраной и находящийся в цитоплазме. Здесь же происходит переваривание жидкого содержимого пузырька. Подобный процесс питания легко наблюдается у голых амеб. Фагоцитоз очень распространен у самых разнообразных простейших. При этом заглатываются твердые кусочки пищи, такие как одноклеточные водоросли, бактерии и т.п. В цитоплазме они также окружаются мембраной, образуя фагосомы или пищеварительные вакуоли.

Фагоцитоз считается древним способом питания, сохранившимся у простейших до нашего времени. Явления фагоцитоза как показал еще в 1883 г. И.И. Мечников, широко распространены также у низших многоклеточных – губок, стрекающих и ресничных червей. У них отдельные клетки могут покидать стенку пищеварительной (гастральной) полости тела и внедряться в ее содержимое. Там они захватывают пищевые частицы и затем возвращаются в ткань стенки тела. Эти клетки из-за сходства с амебами получили название амебоцитов. И у высших животных есть кровяные клетки – фагоциты, которые захватывают попавших в кровь бактерий. Это открытие И.И. Мечникова легло в основу учения об иммунитете.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: