Елена Чиркова - Эволюционно-функциональная морфология животных

- Название:Эволюционно-функциональная морфология животных

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2007

- Город:Оренбург

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Чиркова - Эволюционно-функциональная морфология животных краткое содержание

Эволюционно-функциональная морфология животных - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

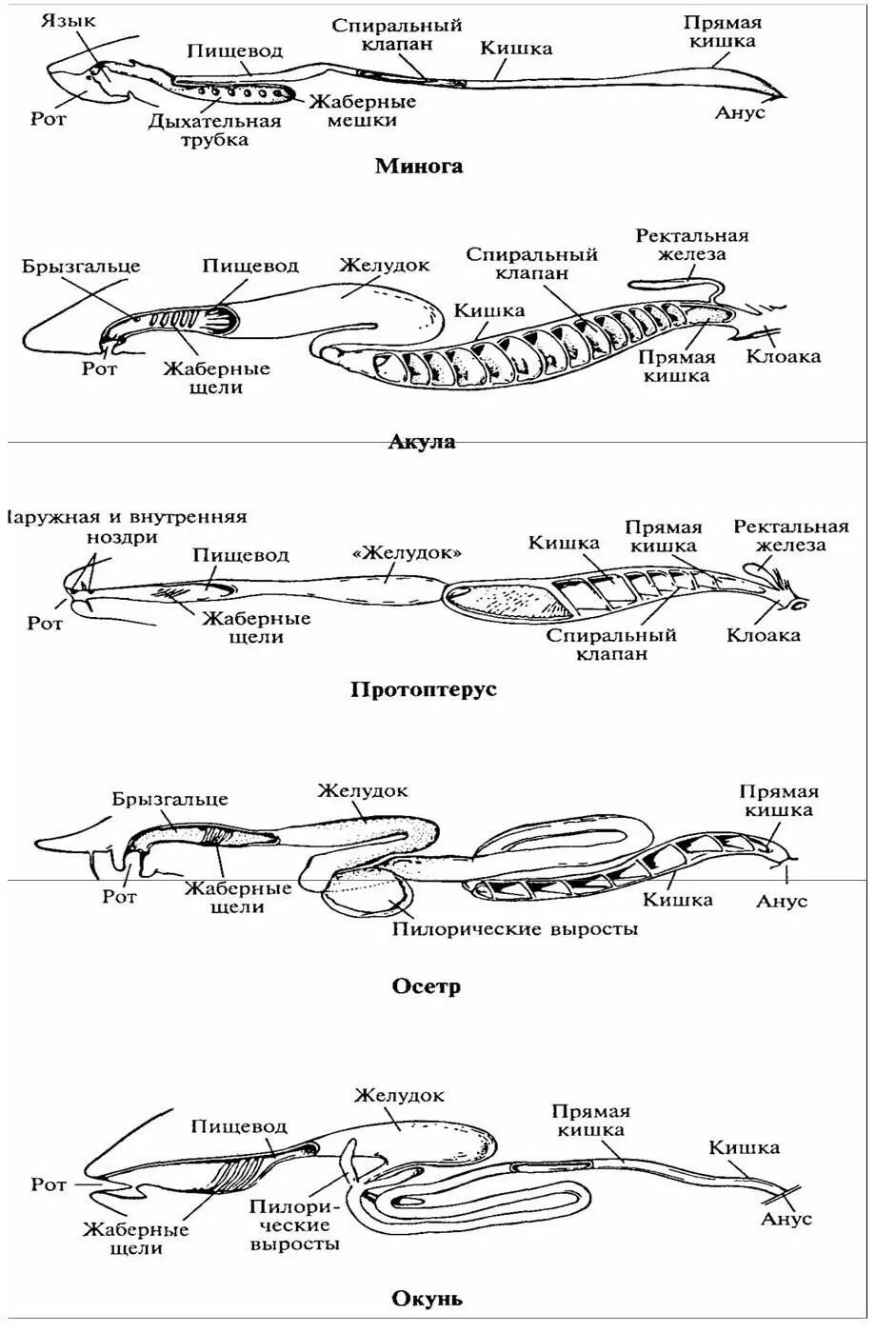

Разжиженная пищевая масса из тонкой кишки попадает в толстую, где заканчиваются процессы пищеварения, и происходит всасывание питательных веществ и воды. Толстая кишка хрящевых рыб имеет своеобразное строение: ее внутренние стенки образуют спиральный клапан, существенно увеличивающий поверхность контакта кишечного эпителия и пищевой массы. Этим компенсируется небольшая длина кишечника. Кроме того, спиральный клапан увеличивает время прохождения пищи через кишечник и таким образом – эффективность усвоения пищи. Толстый кишечник переходит в короткую прямую кишку, вырост которой у хрящевых рыб образует ректальную железу – орган солевого обмена. Прямая кишка впадает в клоаку – расширенный, задний отдел кишечной трубки, в который открываются анальное отверстие и отверстия мочевых в половых протоков.

Рисунок 35 – Схема строения пищеварительной системы разных животных (по А.Ромеру, Т.Парсонсу, 1992)

Сходно подразделение пищеварительной системы на отделы у костных рыб. Желудок у некоторых “мирных” костистых рыб может и не выделяться морфологически, но выражен функционально. Позади желудка, на границе с тонкой кишкой, у многих видов имеется несколько замкнутых выростов – пилорические придатки. Здесь тоже происходит переваривание белков, и всасывание. Тонкий кишечник длинный, образует петли, благодаря которым увеличивается его общая поверхность. Первая петля тонкой кишки формирует двенадцатиперстную кишку, в которую впадают протоки поджелудочной железы и желчные протоки, поэтому функционально этот отдел отличается от остальной части тонкой кишки. Толстый кишечник у костистых рыб морфологически почти не выделяется, но у низших костных рыб, как и у акул, имеется спиральный клапан. Клоаки у костных рыб (кроме двоякодышащих) нет, и кишечник открывается анальным отверстием прямо наружу.

Подразделение кишечного тракта на пищевод, желудок, кишечник (с двенадцатиперстной кишкой в его начале, толстую и прямую кишки) сохраняется у всех позвоночных животных, лишь в деталях строения.

У земноводных в связи с их адаптацией к водной и воздушной средам обитания и развитием органов дыхания происходит значительная перестройка головной кишки, которая приводит к обособлению ротовой и носовой полостей, редукции жаберного аппарата и развитию органов газообмена – легких. Средняя кишка удлиняется, вентральная брыжейка редуцируется и образуются петли кишечника, подвешенные на дорсальной брыжейке. Задняя кишка представлена клоакой и небольшим дорсальным выпячиванием – слепой кишкой.

У пресмыкающихся жаберный аппарат можно проследить лишь на ранних стадиях эмбриогенеза. У них происходит образование вторичного твердого, а у высших пресмыкающихся (крокодилы) – и мягкого неба; в желудке выделяется мышечная часть, получившая наибольшее развитие у птиц; слепая кишка достигает значительных размеров.

У млекопитающих отделы пищеварительного тракта достигают наибольшей степени развитости. Для них характерны полное разделение ротовой полости от носовой; дифференциация и специализация жевательного аппарата и особенно зубной системы; подразделение средней кишки на двенадцатиперстную, тощую и подвздошную, а толстой, полностью отделившейся от мочеполового аппарата, на ободочную, слепую и прямую кишки.

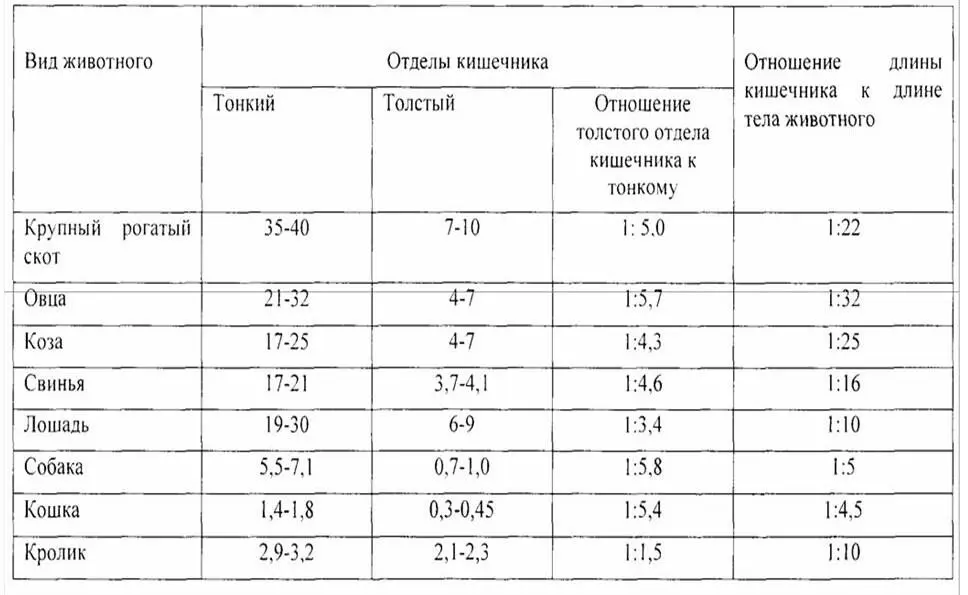

В зависимости от адаптации к определенным условиям существования и типа питания (травоядные, плотоядные, всеядные, насекомоядные, плодоядные и т. д.) различные отделы и органы пищеварительного аппарата приобретают характерные видовые различия. Так, у растительноядных пища, состоящая из клетчатки, требует более длительного времени для переваривания, что привело к значительному увеличению толстого отдела кишечника с его характерными расширениями (лошадь, зайцеобразные) или к увеличению количества камер желудка от двух (хомяки), трех (верблюды) до четырех (крупный и мелкий рогатый скот, олени, лоси) и более (некоторые китообразные). У плотоядных (собака, кошка), пища которых состоит из кормов животного происхождения, пищеварительный тракт значительно короче. Всеядные (свинья) занимают между травоядными и плотоядными промежуточное положение (таблица 2).

Таблица 2 – Длина отделов кишечника у домашних млекопитающих

5.2 Развитие пищеварительной системы

В онтогенезе большинство внутренних органов аппарата пищеварения развивается из внутреннего зародышевого листка, или энтодермальной закладки первичной кишечной трубки, и лишь незначительная часть – из эктодермальной части первичной ротовой полости.

На ранних стадиях эмбриогенеза вентральная стенка первичной кишечной трубки широким отверстием сообщается с полостью желточного мешка. Место соединения кишечной трубки с желточным мешком составляет ее средний отдел, который продолжается в виде двух слепых выростов в краниальном (передняя кишка) и в каудальном (задняя кишка) направлениях. Краниальный слепой вырост от первичной ротовой полости отделяется перегородкой, или глоточной мембраной, покрытой с одной стороны эктодермой, а с другой – энтодермой. Каудальный конец, представляющий собой расширение задней кишки (клоака), примыкает непосредственно к эктодерме, которая носит название клоакальной мембраны. Глоточная и клоакальная мембраны, прорываясь, обеспечивают сообщение кишечной трубки с внешней средой через ротовое н анальное отверстия. Дальнейшие изменения кишечной трубки связаны с ее преобразованиями на дефинитивные отделы и развитием органов пищеварения.

Первичная ротовая полость с боков ограничена двумя парами отростков, представляющих собой расщепление первой жаберной (челюстной) дуги на верхнечелюстной и нижнечелюстной отростки, которые затем преобразуются в верхнюю и нижнюю челюсти. Сверху входное отверстие первичной ротовой полости ограничено лобным отростком; последний, в свою очередь, подразделяется на средний и два боковых носовых отростка, ограничивающих носовые ямки. Последующее срастание носовых отростков с верхнечелюстными и нижнечелюстных между собой приводит к формированию лицевого отдела головы и разделению первичной ротовой полости на носовую и собственно ротовую. На месте соединения небных отростков верхней челюсти сохраняется нёбный шов, а в области соединения резцовых костей – резцовый канал.

Носовая полость, представленная первоначально носовыми ямками, имеет первичные хоаны, которые затем разделяются носовой перегородкой, растущей от лобного отростка – вперед и вниз по направлению к твердому нёбу. Срастание носовой перегородки с твердым нёбом приводит к образованию дефинитивной носовой полости с парным отверстием в глотку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: