Мария Чернышева - Мимесис в изобразительном искусстве: от греческой классики до французского сюрреализма

- Название:Мимесис в изобразительном искусстве: от греческой классики до французского сюрреализма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:С.-Петербургский государственный университет

- Год:2014

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-288-05511-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Чернышева - Мимесис в изобразительном искусстве: от греческой классики до французского сюрреализма краткое содержание

Для облечения работы с учебным пособием введена подробная рубрикация его частей, цитаты из философских трудов и исторических источников выделены особым шрифтом. Издание включает именной указатель.

Книга адресована студентам высших учебных заведений, а также всем, кто интересуется историей и теорией искусства.

Мимесис в изобразительном искусстве: от греческой классики до французского сюрреализма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Средневековое искусство не порождает образов прекрасной наготы, так как не может усвоить классическую идею тела. Но как это ни парадоксально, духовно воспарившее Средневековье создает такие горячо земные образы тела, по сравнению с которыми творения не отрывающейся от земли античности, включая откровенные эротические сценки в вазописи и фресковой живописи, кажутся художественно отстраненными. Вероятно, именно благодаря боязни тела и его принижению средневековому искусству удается передать то, что было незнакомо античному искусству – всю глубину, противоречивость и драматизм животно-человеческой телесности. Истоки этой новой, христианской традиции в изображении обнаженного тела можно наблюдать в рельефах на Гильдесгеймских вратах.

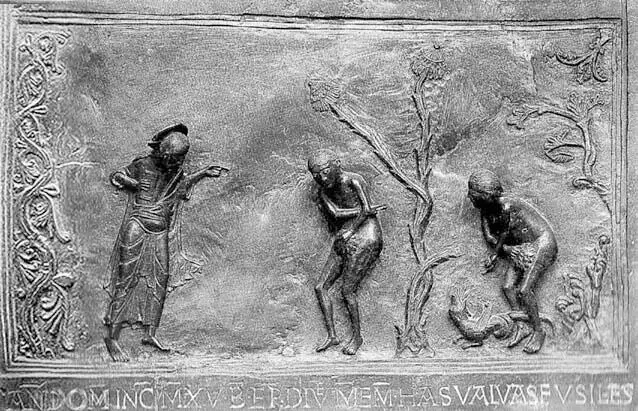

В сцене «Бог уличает Адама и Еву в нарушении запрета» (илл. 9) прародители показаны под диковинно-сказочным древом познания добра и зла, с которого они уже отведали плодов. Узнав, что наги, Адам и Ева неловко прижимают к срамным местам крупные листья и безотчетно пытаются прикрыть тело скрещенными руками. Одновременно они приседают и как-то сжимаются перед Господом, стыдясь содеянного греха и страшась божественной кары. Адам страдает больше, его тело скручивает и ломает судорога, он не смеет поднять глаз.

Бог под напором гнева подался вперед. В движении его руки заключены и вопрос, и наказание, и всемогущество, экспрессивная тяжесть жеста как будто перевешивает фигуру самого Бога и гнет к земле согрешивших. Эта сильная роль жеста нам уже знакома по сцене «Воскрешение Лазаря» из катакомб святого Каллиста.

9. Бог уличает Адама и Еву в нарушении запрета. Рельеф бронзовых дверей из Гильдесгейма. 1015 г.

Бог сначала уличает Адама, тот переводит вину на Еву, беспомощно тыча в нее пальцем. Через Адама жест Бога переходит и на Еву, точнее, на ее чрево: «в болезни будешь рожать детей» (Быт. 3: 16). На детородный орган Евы указывает нижний сук древа познания, а хищные листья фантастического растения позади нее напоминают вульву. Ева не теряется и, заглядывая в лицо Богу, с женской сноровкой указывает на главного виновника – змея искусителя, просунувшего хвост между ее ног. В отличие от Адама она легкомысленна и еще не поняла ужаса и необратимости происходящего, как и в следующей сцене «Изгнание из рая» (илл. 10).

Здесь Адам, так до конца и не разогнувшийся под тяжестью душевных мук, безропотно покидает рай. Ева же, шествуя за супругом, не удерживается и, словно не желая смириться со своей участью, резко оборачивается к ангелу, распрямляясь и без стеснения раскрывая свою наготу.

Сцены трактованы с тонким знанием человеческого естества: не анатомии (фигуры большеголовы, с короткими руками), а «повадки» человеческого тела под давлением инстинктов и эмоций, от возвышенных до низких. Похоть, стыд, страх, сожаление, нравственное страдание, смирение, легкомыслие, колебание, бесстыдство показаны исключительно убедительно и не только через движения, жесты, взгляды, но и через рисунок, моделировку и фактуру тел. Перед нами живая, говорящая на языке человеческих чувств телесность. И возникает впечатление, что пропорциональная правильность и формальная самодостаточность тел умалили бы правдивость и остроту экспрессий.

10. Изгнание из рая. Рельеф бронзовых дверей из Гильдесгейма. 1015 г.

В гильдесгеймских образах телесность, находясь во власти внутренней человеческой жизни, не утрачивает себя, не становится призрачной или условной (как, например, часто на катакомбных фресках, где она находилась во власти сверхчеловеческой духовности), а напротив, приобретает новые неклассические качества: уязвимость, незащищенность, жалкость. Но и другое: в теле Адама, некрасивом и почти смешном, проступает подлинный трагизм. Это сочетание жалкого и смешного с трагическим – порождение христианской культуры. И хотя Ева тоже некрасива, ее тело сексуально, и в нем пробуждается протест против суровой духовной воли. В сцене «Изгнание из рая» анатомически неточный, но полный чувственности, крутой, выпуклый и дерзкий изгиб бедра Евы выражает больше, чем ее лицо.

Именно Ева в союзе со змеем, а не Адам, выступает ответственной за первородный грех (Адам – лишь жертва). Эта обычная в христианских текстах отрицательная моральная трактовка Евы (распространяющаяся на весь женский род) впервые находит отчетливое зримое воплощение в рельефах Гильдесгеймских врат – через изображение Евы провокативно сексуальной. [50] Cohen A. S., Derbes A. Bernward and Eve at Hildesheim. P. 26.

Иконография ветхозаветных сцен Гильдесгеймских врат частично отталкивалась от иллюстраций из Каролингской библии, созданной в IX в. в скриптории Тура – важнейшего центра изготовления рукописей в Каролингскую эпоху. Однако в сохранившихся миниатюрах со сценами творения и грехопадения, принадлежащих Каролингским библиям турского производства этого времени, нет ничего от эротизированного образа гильдесгеймской Евы. На Турских миниатюрах Адам и Ева очень похожи друг на друга: и телесно, и по своей моральной роли. [51] Ibid. P. 21–22.

Епископ Бернвард был ревностным борцом за нравственною чистоту духовенства, будучи особенно обеспокоен распространенным несоблюдением целибата. Кроме того, в течение нескольких лет его поглощала распря с Софией – знатной, гордой и энергичной, имеющей влиятельных покровителей аббатисой богатого и пользующегося независимостью монастыря в Гандерсгейме. Биографы Бернварда описывали ее (вероятно, пристрастно) как злорадную и распущенную женщину. Младше Бернварда лет на пятнадцать, София, похоже, стала для него олицетворением греховной женской природы, второй Евой. Победа Бернварда над Софией близка по времени к началу работы над Гильдесгеймскими вратами. [52] Ibid. P. 31.

Телесная выразительность (Ева двигается и жестикулирует активнее Адама) становится для средневекового сознания свидетельством греховности. Но это не означает, что средневековая культура не восприимчива к различным качествам тела и плотской жизни. Часто как раз наоборот: истовые обличения плоти выдают обостренную чувствительность к ней обличителей. Случай целомудренного епископа Бернварда, под патронажем которого был создан образ дерзкой и искушающей Евы, – тому пример.

Во всех отношениях бесспорный шедевр романской эпохи, рельефы Гильдесгеймских врат прекрасно выполняют задачу «библии для неграмотных», демонстрируя высокое мастерство захватывающего повествования.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Мария Чернышева - Вкус черешни [СИ]](/books/1090387/mariya-chernysheva-vkus-chereshni-si.webp)

![Мария Чернышева - Ведьма [СИ]](/books/1090388/mariya-chernysheva-vedma-si.webp)

![Мария Чернышева - Черный рассвет [СИ]](/books/1090389/mariya-chernysheva-chernyj-rassvet-si.webp)

![Мария Чернышева - Аврор [СИ]](/books/1090390/mariya-chernysheva-avror-si.webp)