Коллектив авторов Искусство - Бергман

- Название:Бергман

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СЕАНС

- Год:2018

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-905669-43-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов Искусство - Бергман краткое содержание

Бергман - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В эпилоге «Опоздавших на паром» бил колокол, и две птицы парили над лодкой, увозящей гробы с телами погибших. В последнем кадре Дрейер использовал открытую метафору – двойную экспозицию воды. Под зримыми волнами стремилось течение Стикса, и Харон-лодочник увозил души умерших в подземное царство.

Дрейер явно прибег к самоцитированию. Колокол, подвешенный на Г-образной перекладине и возвещающий о последнем путешествии «опоздавших», повторял колокол, который видел и слышал в «Вампире» Дэвид Грей. И лодочник в низко надвинутой рыбачьей шляпе как две капли воды походил на садящегося в лодку странного незнакомца, увиденного Греем из окна гостиницы. Вода – символ вечности и святости – сообщала окончательную видимость невидимому. Вода не знала гнева и страстей – в том же «Вампире» злодей тонул в «сухой субстанции», в потоках зерна, накрывающих его с головой.

Финальная сцена бергмановского «Лета с Моникой» почти дословно повторяет последние кадры «Опоздавших на паром». Я не решусь предполагать цитату или сознательное заимствование – речь скорее о сходстве лексики авторского итога. Харри, переживший романтическую робинзонаду, супружество и разрыв, возвращается к постылой буржуазной рутине. С маленькой дочкой на руках он бредет по городу и останавливается возле уличного зеркала. Всматриваясь в глубину темной амальгамы, он видит воду и лодку, на которой путешествовал с Моникой. За кадром раздается удар колокола. Через изображение лодки вновь проступает лицо Харри…

В «Опоздавших на паром» смерть героев утверждала незыблемость Истины. Как написал Йорн Доннер, в «Лете с Моникой» не умирает никто, кроме любви [10] Ингмар Бергман. С. 51.

. Из сакрального измерения у Дрейера выступали воды вечности, Бергман омывает ими осиротевшего без чувств героя. Верховное знание жило в кадрах Дрейера без посредников, Бергман испытывает его на разрыв, боль и страдание, опосредует отражением, памятью, внутренним зрением, а в конце концов и самой физической основой киноизображения. Крупно сняв лицо Жанны, Дрейер открыл метафизические возможности экрана. Не впав в искушение концептуального творчества, Бергман поставил «Персоной» концептуальную точку в поисках этих возможностей. Значит ли это, что в каждом из них что-то началось и что-то закончилось? Вероятно, нет. Как следует из старинной притчи, прочитанной Исаком маленькому герою «Фанни и Александра», «каждый человек носит в себе надежды, страх, тоску, каждый человек в крике выплескивает свое отчаяние, одни молятся определенному богу, другие кричат в пустоту».

1996

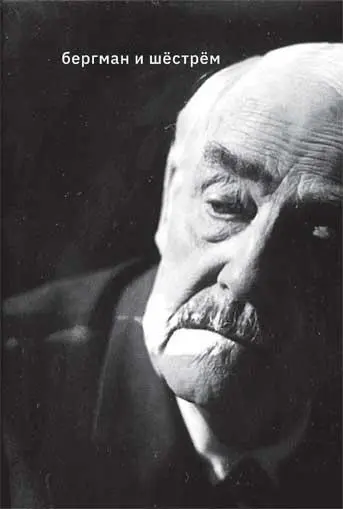

Алексей Гусев. Бергман и Шёстрём. Маска белой смерти

Общеизвестно: режиссер Шёстрём режиссеру Бергману как отец. Его «Возница» стал для пятнадцатилетнего Ингмара первым кинопотрясением, почти религиозное почтение к этому фильму Бергман пронес через всю жизнь: «Я смотрю этот фильм раз в год, каждое лето, и отчетливо вижу, какое влияние, вплоть до мельчайших деталей, оказал он на мое профессиональное творчество». Работая в середине 1940-х на Svensk Filmindustri не то консультантом, не то домовым, Шёстрём день за днем опекал Бергмана-дебютанта, когда на съемках «Кризиса» у того все валилось из рук. Терпеливо учил азам: «Работай проще, снимай актеров спереди, они это любят, не старайся сделать каждый кадр главным…» (тут явно не все пошло впрок, но тогда помогло). Именно Шёстрёма Бергман взял на главную роль профессора Исака Борга, выясняя в «Земляничной поляне» отношения с отцом, чтобы впоследствии не без манерности восклицать: «Оккупировав мою душу в образе моего отца, он превратил ее в свою собственность – не оставив мне ни крошки! „Земляничная поляна“ перестала быть моей картиной – она принадлежала Виктору Шёстрёму». Судя по тому, с каким восторгом и вызовом Бергман в последующие годы то и дело обзывал Шёстрёма, к примеру «нытиком», счет у него к патриарху шведского кино был самого интимного характера.

«Страсть». Ингмар Бергман. 1969. «Сквозь тусклое стекло». Ингмар Бергман. 1961

И все же вопрос о том, чем именно кинематограф Бергмана обязан кинематографу Шёстрёма, не праздный. Если вынести за скобки некие «общие черты» скандинавской культуры (суровость ландшафта и прямой контакт с мирозданием), останется, на первый взгляд, не так уж много. Оба они в этой культуре укоренены глубоко и крепко, но что для Шёстрёма Ибсен и Лагерлеф, для Бергмана – Стриндберг и вообще Кьеркегор, и различий тут, пожалуй, поболее, нежели сходств. Выискивать упомянутые Бергманом «мельчайшие детали», конечно, соблазнительно, но подобная игра в бисер ни Бергману, ни уж тем более Шёстрёму не к лицу. Ну да, кладбищенский диалог Давида Хольма с Возницей, держащим косу над головой, превосходно «визуально рифмуется» с шахматными мизансценами рыцаря Антониуса Блока со Смертью. Равно как и закулисную идиллию пикника из той же «Седьмой печати» можно без труда возвести к единственной идиллической сцене «Возницы» – тоже с завтраком на траве под ласковым летним солнышком. Эти и две-три дюжины других рифм, легко обнаруживающихся при беглом параллельном просмотре, очень, очень убедительны – и малодоказательны. Два шведа с разницей в сорок лет размышляют об устройстве мира в целом: о человеке, смерти, грехе, счастье и возмездии. Тут, скорее, чуду было бы подобно, если б таких рифм не сыскалось.

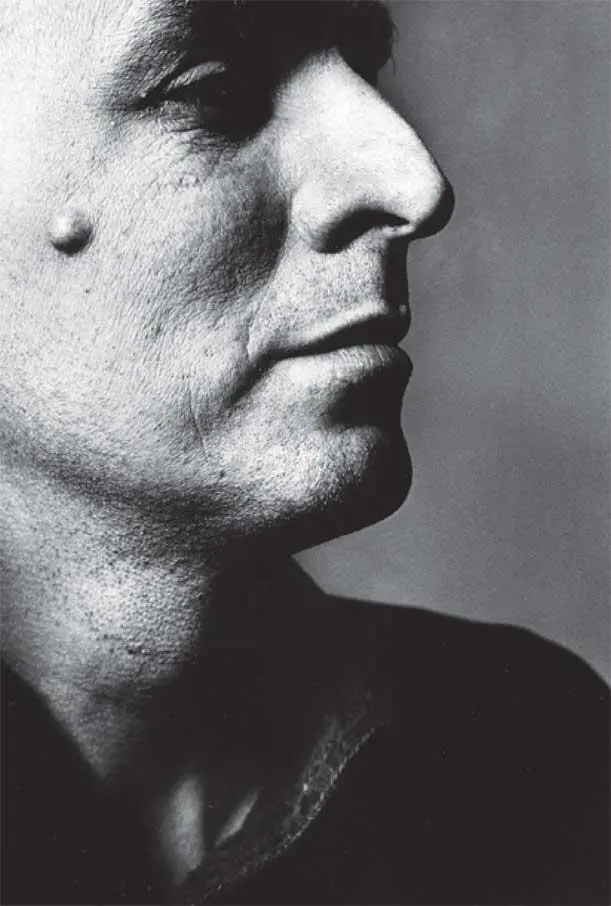

Тем более, что расхождения между Шёстрёмом и Бергманом куда более весомы и разительны. Уже хотя бы по темпераменту: как человеческому, так и художественному. Один – мощный, величавый, неторопливый, другой – нервный, въедливый, сумрачный. Один – плечистый великан, другой – костистый верзила. Один дружелюбен и отзывчив, другой – затворник и бука. Да что говорить: помнится, когда Шёстрём переехал в Голливуд, то получил у членов своей MGM-овской съемочной группы заглазное прозвище Иисус – за чрезвычайную доброту и мягкость нрава. Интересно, как бы они нарекли Бергмана?.. И это неслучайная выборка черт, все перечисленное сквозит и в философии, и в антропологии экранных миров обоих авторов. В Голливуде Шёстрём, как известно, теснее всего сблизился с Лилиан Гиш, сняв ее в двух своих великих фильмах – «Алой букве» и «Ветре». Подселите мысленно мисс Гиш – в любом ее возрасте – в любой бергмановский фильм: хоть в отель из «Молчания», хоть медсестрой в «Персону». Не получается? То-то. Даже жертву из «Источника» из нее не сделаешь. Стержень другой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: