Коллектив авторов Искусство - Бергман

- Название:Бергман

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СЕАНС

- Год:2018

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-905669-43-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов Искусство - Бергман краткое содержание

Бергман - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Бергман сформулировал прием, который представлялся ему ключевым для кинематографа Шёстрёма: «Скульптурная лепка длинных мизансцен». В последней, седьмой, части «Горного Эйвинда и его жены» главные герои неделями, месяцами сидят в заброшенной хижине, пока снаружи бушует жестокая вьюга. Они потеряли дочь, между ними пылает огонь и вызревает вражда, они то и дело проваливаются в воспоминания, которые, светлые и прекрасные поначалу, неумолимо доводят их до той трагедии, что ранила и разделила их, – и эта «рекурсия травмы» делает процесс распада необратимым. Казалось бы – вот они, бергмановские герои, возникшие там, где закончились шёстрёмовские. Однако вражда наконец прорывается стычкой, оба в неистовстве выбегают из хижины, теряют друг друга посреди метели – и, встретившись, обнимаются, насмерть замерзая в снегу. Наутро вьюга стихает, и проглянувшее солнце освещает их лица, покрывшиеся коркой льда. Так, в смерти, они вновь обретают ту цельность, которую было утратили; так они искупают трагедию, вмерзая в пейзаж – снова на равных с ним. На один кадр Шёстрём материализует тот прием, что сформулирует Бергман: лед делает их скульптурами.

В крупных планах Бергмана – та же скульптурность, более того – тот же лед. Его мироздание куда холоднее, чем у Шёстрёма, финал «Эйвинда» – исключение, парадокс, как и любое чудо, и обретаемая здесь героями Шёстрёма цельность была ведь им присуща большую часть фильма – просто, в буквальном смысле, по их природе. Почти полвека спустя Бергман лишь превратил былое исключение в правило, точнее – понял, что оно и стало правилом. Изумительная световая лепка на бергмановских портретных планах – та самая ледяная маска, которая образуется на лицах людей, соприкасающихся с холодным космосом мироздания напрямую. Эти герои стоят настолько близко к бергмановской камере, что для них само стекло его оптики, как зеркало для Орфея у Кокто, становится гранью между ними и иным, зазеркальным миром, в котором правит Смерть. Посмертную ледяную маску с лиц Эйвинда и его жены Ингмар Бергман использует в своем кинематографе как объектив, сквозь который он видит своих героев и которым замораживает их лица словно дыханием вечности, лишенной Бога. Потому Бергман так же неохотно, как и Шёстрём, использует монтаж – и с каждым годом, с каждым фильмом все неохотнее, пока в «Персоне» не констатирует непреодолимость монтажного кризиса, дублируя одну и ту же сцену. У Шёстрёма монтажу мешала цельность – скульптурная, первозданная – его экранного мира, в котором не шло время, а перещелк монтажных склеек запустил бы его. У Бергмана – самодостаточность лица на портретном плане. Огромный мир единого человека был неспособен сообщиться, смонтироваться с другим, столь же огромным, столь же замкнутым за наледью маски, наросшей от вечного бесплодного вопрошания. В конечном счете весь кинематограф Бергмана, вся жизнь его героев – параноидально укрупненный до полусотни фильмов единый кадр Шёстрёма, повествовавший о смерти. Но ведь и укрупнять точку смерти, в которой замерло время, так, чтобы туда поместилась целая жизнь, – этому Бергман тоже научился у Шёстрёма. Возможно, еще тогда, в пятнадцать лет, когда он впервые увидел «Возницу».

2018

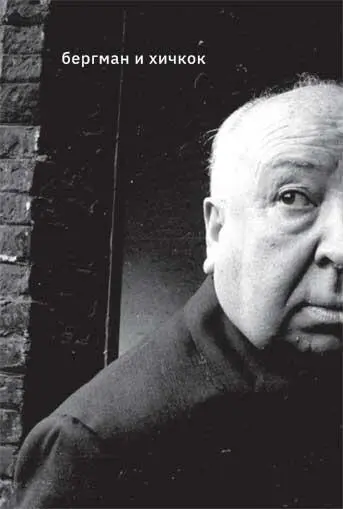

Нина Цыркун. Бергман и Хичкок. Бергман как эксцентрик

Каждая биография Бергмана начинается с упоминания о том, что он – сын евангелического пастора. В каждой биографии Хичкока отмечается факт его рождения в английской католической семье, что для протестантской Англии есть нечто эксцентричное. Быть сыном протестантского священника в протестантской стране – нормальнее нормального, некое превышение нормы, то есть тоже эксцентризм. Соответственно, и Хичкок, и Бергман, избывали, сублимировали свою фундаментальную эксцентричность, выступая, с одной стороны, как «бунтари», нарушители правил, с другой же – подсознательно стремясь к общепризнанной норме.

«Норма» Хичкока выразилась в создании картин «массовой» жанровой ориентации; «норма» Бергмана – в стремлении верифицировать усвоенную с детства систему догматов опытом конкретной реальной жизни, перевести их на обыденный язык повседневности.

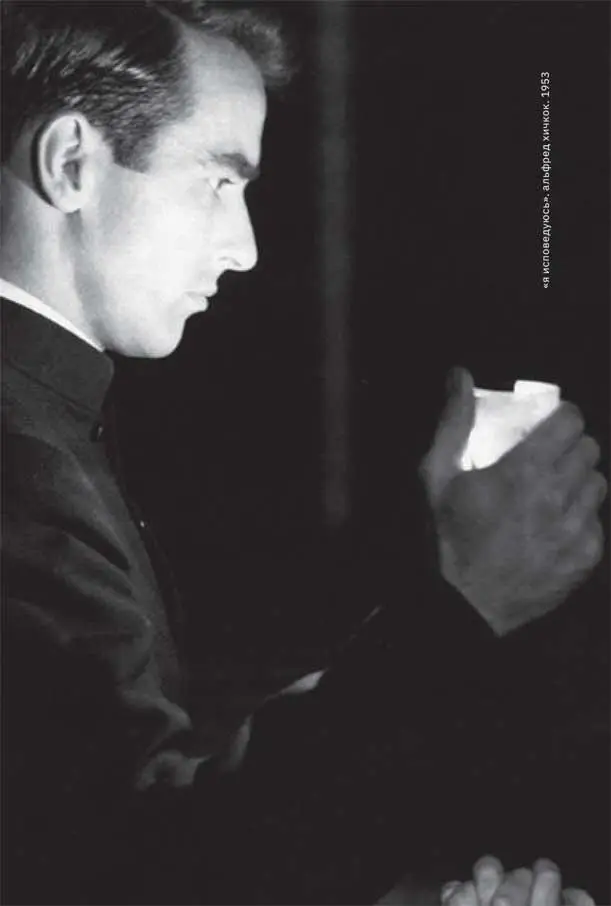

В беседе с Оливье Ассайясом Бергман, восхищаясь умением Хичкока общаться со зрителем, его одержимостью, совершенством и кинематографической точностью, замечает, что и сам, любя зрителя, старается быть максимально простым и понятным. При этом он называет в качестве любимейших хичкоковских лент «Психо» и «Веревку». Если же предложить отгадать, какой из фильмов Хичкока предпочитает Бергман, то ответ, скорее всего, был бы «Я исповедуюсь». (Кстати, в главной женской роли здесь Хичкок хотел снимать шведку Аниту Бьорк, которую увидел во «Фрекен Жюли», однако студия Warner Brothers навязала ему Энн Бакстер.) «Я исповедуюсь» – тот редчайший случай в практике Хичкока, когда публика совершенно не приняла фильм, не поняв его замысла. Немецкий беженец Отто Келлер, ставший ризничим в Квебеке, будучи застигнут в момент кражи, совершает убийство, в котором признается на исповеди. Случается так, что подозрение падает именно на отца Майкла, которому исповедовался Келлер, и тот, верный обету, не называет истинного преступника даже под угрозой смертного приговора. Публику раздражало молчание патера, фильм не понравился, показался угрюмым и тяжеловесным. Хичкок винил в этом только себя: идея, считал он, должна быть изначально близка зрителю, иначе ничего не получится, хоть в лепешку расшибись. Католики знают, что священник ни при каких обстоятельствах не может нарушить тайну исповеди, но для протестантов, атеистов и язычников его молчание, связанное с риском лишиться жизни, просто абсурдно. Здесь дала себя знать та самая эксцентричность, которая выбила Хичкока из «центра» сосредоточения «нормальных» зрительских ожиданий.

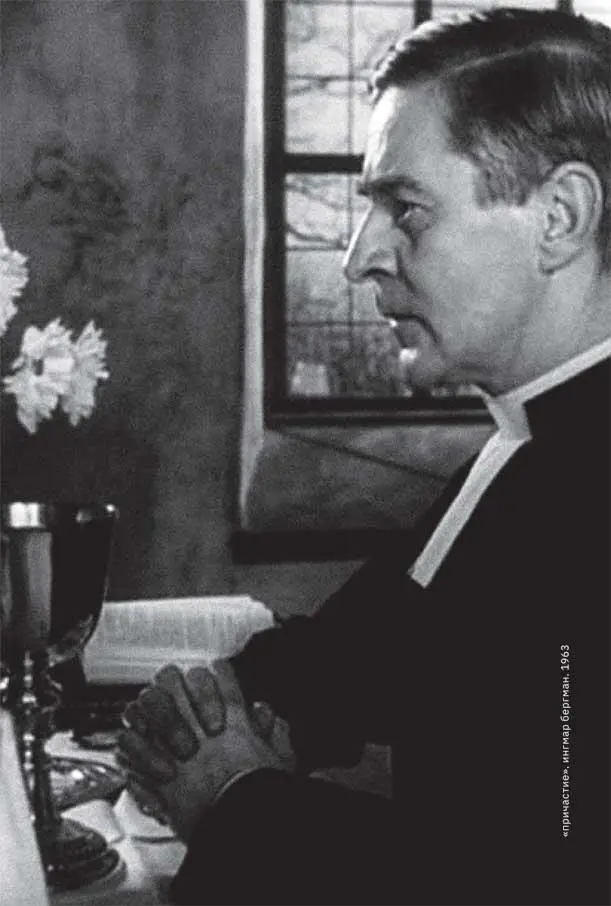

Лежащая на поверхности, формальная связь «Я исповедуюсь» с «Причастием» Бергмана по сходству центральных персонажей – католического и протестантского священников – вводит в некий контур координат, в которых оба режиссера предстают в своем качестве особенно наглядно. Патер Майкл – невольник чести, наперекор житейской логике смиренно чтящий данный Богу обет, принимая на себя грех преступника, который ему исповедовался («товарный знак» фильмов Хичкока – перенос вины). Пастор Эрикссон, почти брезгливо, будто по принуждению, выслушивая Йонаса, которого точит искус самоубийства, вместо утешения навязывает ему собственную исповедь, признаваясь, что возлюбил Бога, любившего более всего его самого (характерный для протестантской идеологии мотив избранничества). Он любит абстрактного Бога, а завещанная любовь к ближнему ему недоступна. В ответ на любовную страсть Марты пастор Эрикссон не стыдится признаться, что ему отвратительны ее ласки, ее забота, ее болезни, что он стремится вырваться из «лабиринта пошлости». И здесь у Бергмана возникает иронический поворот, юмористическое обыгрывание «священной агонии» Эрикссона – то, чего, в отличие от других фильмов Хичкока, недостает картине «Я исповедуюсь». Возвышенные страдания пастора травестирует «пошлый» кривой звонарь. Он делится с пастором своей простодушной философией. Физические страдания Христа, агония, длившаяся всего часа четыре, – не так уж страшны, говорит он, мне приходилось страдать и посильнее. (Эрикссон мучается кашлем, у него банальнейшая простуда – еще один иронический штрих.) Самые тяжелые минуты, продолжает звонарь, Иисус пережил в Гефсиманском саду, когда его покинули самые близкие, и потом на кресте, когда взывал к Господу, а тот молчал в ответ. «Разве не так?» – спрашивает звонарь. Лицо пастора покрывается градинами холодного пота, и он беззвучно, одними губами выдавливает: «Да».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: