Коллектив авторов Искусство - Бергман

- Название:Бергман

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СЕАНС

- Год:2018

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-905669-43-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов Искусство - Бергман краткое содержание

Бергман - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Миф – это всегда однажды и всегда каждый миг. Каждое утро в лучах желтого солнца просыпается беззащитная и беспомощная красота. Каждый день она гибнет в немой мрачной чаще. И каждый вечер обагрен кровью.

1996

Наталья Сиривля. Персона

«Персона» – термин юнгианской психологии, означающий искусственно создаваемый образ «я» – каким я хочу быть в восприятии других. «Персона» – это социально навязанная маска и в то же время – защита от притязаний внешнего мира. Невидимая личина, изменяющая поведение, жесты, восприятие реальности.

Конфликт подлинного «я» («самости») и «я» социального («персоны») – центральная психологическая коллизия в творчестве Бергмана. Но не потому, что он был прилежным учеником Юнга, а потому, что это, вероятно, единственная коллизия его собственной душевной жизни, которую ему вполне успешно удалось разрешить. Ему удалось излечиться, сбежав от терзавшего с детства невроза в мир театра, в мир игры, где маски свободно снимаются и надеваются, не прирастая к лицу навеки.

В фильмах Бергмана конфликт, обусловленный властью «персоны» над человеком, мучителен и страшен, но в принципе – разрешим. От маски можно избавиться. Пусть ценой утраты иллюзий, ценой лжи и предательства, ценой страданий, своих и чужих, – но все-таки вырваться из ловушки, из этих неосязаемых пут, сковывающих волю, вынуждающих человека изо дня в день до конца жизни играть одну и ту же ненавистную роль. Весь анархизм «Лета с Моникой» и ностальгия «Летней игры», изощренные провокации «Лица» и чувственная тяжесть «Молчания» – не что иное, как попытка облечь в сюжеты и образы одну историю – историю бегства из душевной тюрьмы на свободу.

Однако в середине своей кинематографической карьеры Бергман предпринимает попытку изложить эту историю – историю ускользания «я» из ловушек судьбы, разрушения благопристойного тождества человека и его социальной роли – языком, очищенным от всякого жизнеподобия, абстрактным, аскетичным, почти эзотерическим и визионерским… «Персона» – картина, не имеющая даже условного завершения, целиком сотворенная в воображении ребенка-художника, фуга, построенная на чередовании пластических мотивов, рожденных из взаимного расположения в кадре двух женских фигур, – рассказывает не историю взаимоотношений (привязанности, борьбы, любви, ненависти, предательства), но историю постепенного снятия, постепенного устранения четкого контура, отделяющего одно «я» от другого: личность незамужней простушки-медсестры (Биби Андерссон) от личности знаменитой, несчастной в замужестве и материнстве актрисы (Лив Ульман). Два существа сливаются воедино, и этот процесс прямо и наглядно завершается на экране слиянием половинок двух неуловимо похожих женских лиц в одно новое лицо. Но это уже кульминация, вывод, итог, а подготовлен он целым рядом совершенно невозможных, нарушающих все законы физической реальности, загадочных планов, когда лица Биби Андерссон и Лив Ульман совмещаются в единой плоскости изображения так, словно телесная граница отменяется вместе с психологической, и обе они обретают способность занимать одну и ту же часть физического пространства.

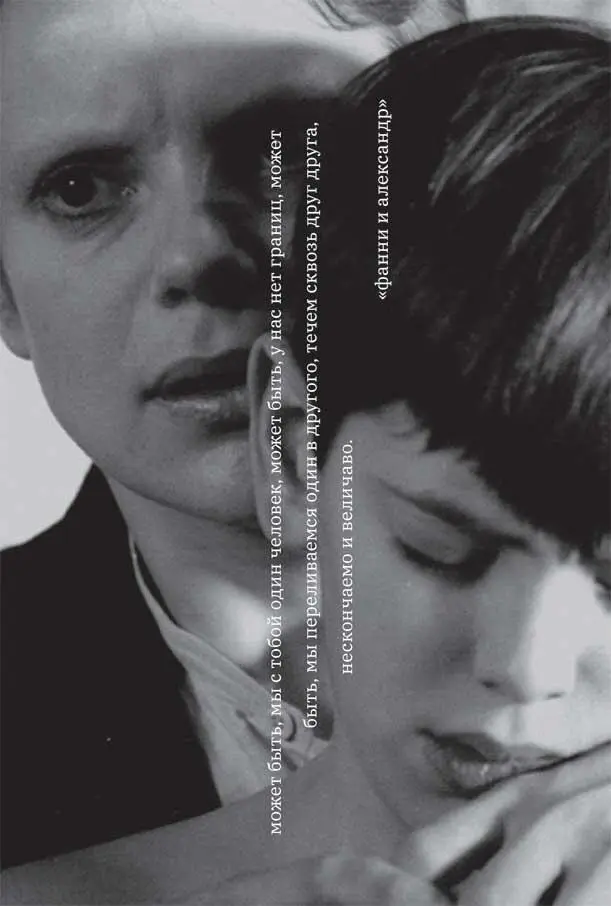

И в других фильмах Бергмана эти знаменитые крупные планы, когда весь кадр заполняют два человеческих лица, прильнувших друг к другу в порыве любви, нежности или в стремлении расслышать тайные мысли другого (эпизод с Исмаилом в «Фанни и Александре»), отмечены легким, фантастическим сдвигом, нарушением законов перспективы и физического объема. Освобождение от маски словно ведет к новому видению, дарит новый опыт, новые возможности постижения мира и человека, когда «я» и «ты», «я» и «не-я» становятся нераздельны, одно свободно перетекает в другое. Человек, освобожденный от власти «персоны», от власти слов, моральных догм и социальных представлений, вступает в непосредственный, телесный, чувственный контакт с миром. Собственная подавленная чувственность, так же как и попытки подвергнуть моральному контролю влечения другого человека, оборачивается в фильмах Бергмана болезнью, психическим расстройством или яростным бунтом. Все формы физической любви, вплоть до инцеста, здесь оправданы и освящены, ибо физический контакт для Бергмана – единственная неизвращенная форма подлинной человеческой близости.

Но, как говорит юный герой фильма «Как в зеркале», вступивший в преступную связь с сестрой: «После того, что случилось там, на заброшенном корабле, мир взорвался на тысячи осколков, и я не знаю, как снова собрать его». Чувственно-мистическое соединение двух существ, связанное с уничтожением всех социальных табу и запретов, ни от чего не спасает, но, напротив, ставит человека перед лицом таких стихий и энергий, справиться с которыми он явно не в состоянии. Отец утешает мальчика, говоря, что любовь в этом мире – единственно доступная человеку форма богопознания, что в любви друг к другу люди постигают гармонию бытия… Но это всего лишь риторика: ничья любовь – ни мужа, ни отца, ни брата – не в состоянии избавить героиню фильма от одиночества, сумасшествия и мрака богооставленности.

Такую же, но еще более мрачную риторику о «спасающей силе» любви мы встречаем и в последней картине Бергмана «Благословенные». Любовь здесь – оружие в войне против всего мира и против Бога. Во имя любви несчастная героиня Харриет Андерссон вовлекает мужа в свое испепеляющее безумие; ради любви к ней он погружается в мир ее патологических страхов, носит такую же одежду, как она, такие же очки, выкалывает себе глаз, чтобы разделить ее физический недостаток… В конце концов они вместе кончают с собой. Финальный кадр, где, включив газ, супруги укладываются на полу кухни, отчасти повторяет ту мистическую композицию полного слияния, взаимного отождествления двух разных людей, которое мы встречали в «Персоне» или в «Фанни и Александре»… Но любовь к ближнему, утверждаемая на отрицании любви к Высшему, ведет прямиком не к спасению, а к погибели.

1996

Андрей Плахов. Остров

Швеция помещается на полуострове, почти со всех сторон омываемом водой, и, кажется, вовсе отделена от европейского континента. «Остаток Швеции» Готланд – уже настоящий большой остров, где снималось большинство знаменитых фильмов Бергмана. Находящийся рядом Форё – совсем крошечный островок, известный ныне главным образом тем, что на нем уединился великий и недоступный Мастер.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: