Кристиана Пол - Цифровое искусство

- Название:Цифровое искусство

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ад Маргинем Пресс

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91103-389-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кристиана Пол - Цифровое искусство краткое содержание

Цифровое искусство - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

После книги: нарративные среды

Существующие в современном цифровом искусстве и в интернете среды, связанные между собой электронным способом, как правило, представляют собой смешанные формы, включающие в себя текст, изображение и звук; пользователи могут производить с ними всевозможные манипуляции. И хотя WWW, пожалуй, до сих пор остается самым продвинутым воплощением мечты Теда Нельсона о гипермедиа, эксперименты с его понятием «гипертекст» начались задолго до появления WWW, особенно среди писателей. Одним из самых популярных пространств гипертекста является Storyspace (дистрибьютор Eastgate Systems), где опубликовано множество художественных и нехудожественных произведений, созданных с помощью этого программного обеспечения еще с начала 1990-х. Среды, связанные между собой электронным способом, уже оказали огромное влияние на то, как мы относимся к процессу чтения и письма, поскольку слова стали рассматриваться исключительно в рамках контекста и перекрестных ссылок.

Являясь нелинейным текстом с внутренними электронными связями, гипертекст одновременно и воплощает в себе, и ставит под сомнение положения постмодернистской критической теории, особенно те, которые касаются текстуальности, нарратива, роли и функций писателя и читателя. Гипертекст — это совокупность взаимосвязанных сегментов текста, сеть альтернативных путей — он порождает плюрализм дискурсов и размывает границу между читателем и писателем. Автор создает карту текста, на которой указаны альтернативные пути и возможности; читатель собирает историю из фрагментов, выстраивая собственный маршрут (а иногда и переписывая текст), и в итоге создает свою индивидуальную версию произведения. Поскольку процесс чтения становится нелинейным, автор может только предполагать, по какому именно пути пойдет читатель (и пойдет ли вообще). Автор и читатель гипертекста и гипермедиа совместно вычерчивают и перечерчивают карту текстовых, визуальных и звуковых компонентов.

Согласно постмодернистским и постструктуралистским теориям, текст по природе своей имеет открытый характер, а процесс чтения не может быть последовательным. Читатель не движется от слова к слову, от строки к строке, от страницы к странице — и так до самого конца. Скорее, он «разыгрывает» текст внутри определенной системы референций и выстраивает по ходу чтения многочисленные связи и ассоциации. Еще с 1960-х годов рецептивная критика подчеркивала роль читателя в построении текста (существует ли текст без читателя?). При этом традиционные тексты обладают как физической, так и психологической стабильностью. Физическое, неизменное присутствие печатного текста в книге или на бумаге, казалось бы, отрицает эфемерный психологический текст, который пытается сочинять читатель. Гипертекст и гипермедиа отказались от физической неизменности печатного текста как такового, привнеся технологические условности: в силу существования механизма линков по большей части меняется не столько интерпретация текста читателем, сколько сам текст. Гипермедийные приложения пытаются подражать способности мозга создавать ассоциативные связи и использовать эти связи для доступа к информации. В рамках гипертекста читатель и писатель сливаются осязаемым, самоочевидным образом, и тем самым на первый план выходят те свойства — игра знаков, интертекстуальность, отсутствие завершенности — которые, согласно теории деконструкции, и представляют собой основные недостатки литературы и языка.

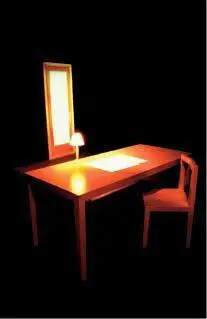

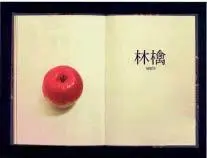

168. Масаки Фудзихата.За страницами. 1995. Камень и яблоко можно катать и перетаскивать по странице — при этом раздается шуршание бумаги. Каждый предмет снабжен своим названием по-японски, если выделить один из слогов, он будет озвучен.

169. Камилла Аттербэк, Роми Акитув.Текстовой дождь. 1999

Цифровые технологии придали печатному тексту новую гибкость и изменчивость во всем — от полиграфического оформления до внешнего вида книги и структуры нарратива, и это стало обширной областью для художественного творчества. Среди произведений, посвященных этим вопросам, — гипертекстовые романы, в которых текст часто дополнен изображением и звуком, а также эксперименты с полиграфией и представлением о книге как таковой. «За страницами» (1995; ил. 168) Масаки Фудзихаты — это классика жанра, проект, в котором традиционные представления о чтении показаны на фоне тех возможностей, которые открыл цифровой медиум. В этой инсталляции на стол спроецировано изображение книги в кожаном переплете. Читатель может активировать книгу с помощью телекарандаша, анимировать перечисленные в ней предметы, в том числе камень, яблоко, дверь, свет. В этом проекте материализована метафора «слова оживают на странице», и часть его красоты и волшебства состоит в том, что проект явно позволяет преодолеть физические ограничения, которые есть у книги. Тот же эффект волшебства достигается и в «Текстовом дожде» (1999; ил. 169), инсталляции американской художницы Камиллы Аттербэк и ее коллеги Роми Акитува, которая позволяет пользователям физически взаимодействовать с текстовым потоком. Пользователи стоят или перемещаются перед большим проекционным экраном, на котором отображаются их тени и цветные буквы, падающие вниз, будто капли дождя. Поскольку, натолкнувшись на нечто, что темнее определенного заданного значения, буквы останавливаются, они «приземляются» на тени — движениями руки или тела пользователь может их поймать, поднять или дать им упасть. Участники буквально конструируют текст с помощью своих телодвижений, превращаясь в «тела», которые одновременно и населяют одно общее пространство, и взаимодействуют друг с другом. Представления о реактивной графике, интерактивном тексте и полиграфии особенно последовательно развивал Джон Маэда (р. 1966). Стирая границы между искусством и дизайном, Маэда создал целый ряд работ, посвященных осмыслению компьютерного рабочего стола как метафоры, а также передачи информации в цифре или на бумаге. В его проекте «Нажми, напечатай, напиши» (1998; ил. 170) возникает своего рода полиграфический танец, в рамках которого буквы двигаются и выстраиваются в постоянно меняющиеся узоры, обозначая тем самым всевозможные взаимоотношения между формой и значением. Цифровые произведения Маэды находятся в русле давней полиграфической традиции — закладывать в облик буквы определенный смысл; его интеллектуально-эстетический подход превращает эти исследования скорее в духовную практику, чем в упражнения в области дизайна.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: