Мария Сорокина - Учебник по лексикологии

- Название:Учебник по лексикологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Антология»

- Год:2014

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-94962-257-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Сорокина - Учебник по лексикологии краткое содержание

Учебник по лексикологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Итак, если единицы большие чем слово обладают способностью членится на элементы, которые мы можем охарактеризовать как минимальные компоненты ситуативных моделей, характеризующих изменения, происходящие с объектами во времени, то единицы меньшие, чем слово, в принципе не способны выступать как отдельные составные части данных моделей. Ни – er, ни – ment сами по себе не способны употребляться как определенные единицы из сферы объектов или изменений. Их собственное значение является лишь потенциальной возможностью реализации определенного целостного словесного значения при условии включения данных элементов в языковые единицы, обладающие сложной организацией, но реализующие целостное значение с точки зрения их роли в формировании ситуативной модели опыта. Более подробно свойства и категориальная природа морфем – знаковых сегментов, меньших чем слово, рассматривается в Главе 8.

Таким образом, если мы имеем дело с языковой единицей, которая не способна сама по себе выступать в качестве семантически целостного компонента определенных моделей человеческого опыта, мы имеем дело не со словом, а с его составной частью.

1.4 Денотативно-референциальная теория значения

В данной главе мы ответили на ряд вопросов, посвященных природе языка и специфике слова как языкового знака. Прежде чем обратиться к более подробному анализу структуры значения слова, следует отметить, что существует принципиально другой подход к трактовке языкового значения.

В основе данного подхода лежит общефилософское утверждение о том, что человеческое сознание способно фиксировать (часто употребляется слово «отражать») свойства объективной внеязыковой действительности, т. е. постигать мир в том виде, в каком он существует сам по себе вне творческой деятельности человеческого сознания, связанной с удовлетворением человеческих потребностей. Данная способность объясняется наличием в человеческом сознании логических структур, которые каким-то образом эквивалентны природе внешней действительности. Человек с его познавательными способностями противопоставляется другим живым существам, поскольку он обладает «объективным знанием», являющимся истинной картиной действительности.

Важнейшей составной частью данного взгляда на характер взаимодействия человека с внешним окружением, актуальной для лингвистической теории, является априорная вера в то, что данная способность «отражать» природу вещей свойственна человеческому сознанию и находится за пределами языковой системы. Именно в связи с этим, в лингвистических теориях, основывающихся на данных методологических позициях, часто употребляются слова «экстралингвистические факторы» или «экстралингвистическая ситуация».

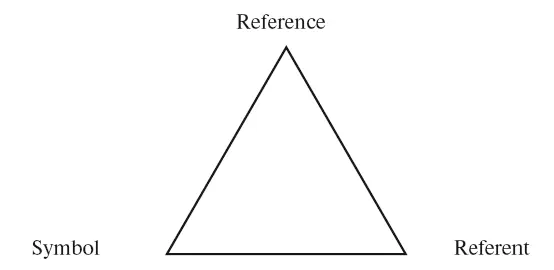

Интересен подход к определению сущности словесного значения и определению слова как знака в рамках данного подхода. В основе определения слова как знака лежит утверждение о том, что слово как единица языковой системы способно указывать на определенный, сам себе равный, элемент внешней действительности (предметы, их свойства, явления, отношения действительности и т. д.). При этом под действительностью понимается нечто, находящееся вне языковой знаковой системы и вне человеческого сознания. Данный подход получил реализацию в формуле так называемого семантического треугольника.

Вершинами треугольника являются акустическая форма слова; некоторое ментальное образование, которое, как правило, называется понятием, и обозначаемый объект (референт или денотат в разных терминологиях). Считается, что понятие, являющееся отражением существенных свойств объекта, определяет тот класс объектов внешней действительности, к которым может относиться данное слово.

Происхождение треугольной формулы – результат слияния целого ряда теорий значения. Большинство этих теорий так или иначе связано с упомянутой выше философской традицией, предполагающей существование объективной, самоопределяющейся реальности вне человека. При этом предполагается, что познание этой действительности как таковой составляет предмет его мышления.

Работой, внесшей значительный вклад в укрепление треугольной схемы, является книга Огдена и Ричардса “The Meaning of Meaning” (Ogden, Richards 1949). Эти авторы использовали треугольный рисунок, разошедшийся по всем учебникам мира.

Огден и Ричардс задумывали свою работу как демонстрацию контекстуальной зависимости значения слов. В теории они отрицали прямую, непосредственную связь слов и объектов: “The root of the trouble will be traced to the superstition that words are in some way parts of things or always imply things corresponding to them… The fundamental and most prolific fallacy is in other words, that the base of the triangle given above is filled in”; и далее “A symbol refers to what it is actually used to refer to; not necessarily to what it ought in good usage, or is intended by an interpreter, or is intended by the user to refer to” (Ogden, Richards 1949: 15). Предполагалось, что связь между знаком и референтом, т. е. основание треугольника, – связь только потенциальная, реализующаяся в речи.

Само это теоретическое положение значило очень много в период расцвета логического атомизма – жесткого варианта объективистской философии, который предполагает полную независимость референциальной способности слов от человеческой субъективности. Огден и Ричардс настаивали на речевой обусловленности значения, на системности употребления слов в речи, даже если они употребляются «неправильно» (“not what they ought to refer to in good usage”). Они считали, что референциальные возможности слов связаны с контекстом, т. е. комплексными ассоциациями, возникающими на основе опыта. Именно к этим ассоциациям и относился термин «референция» (Ogden, Richards 1949: 90).

Такая исследовательская ориентация предполагает рассмотрение реального речевого материала, что авторы и пытаются сделать в своей работе, анализируя употребление ряда абстрактных существительных типа “meaning” и “beauty”. Однако их теория контекста основана на бихевиористской теории, которая ведет их к смешению образных знаков животного мира и символических знаков, которые использует человек, и, как это ни парадоксально, к объективизму.

Так, в качестве примера «знаковой ситуации» Огден и Ричардс приводят поведение цыплят в отношении «невкусных» гусениц. Гусеницы, которые не нравятся цыплятам обладают определенным орнаментом. Раз попробовав съесть такую гусеницу и найдя ее «невкусной», цыпленок в следующий раз такую гусеницу даже пробовать не будет (Ogden, Richards 1949: 52–53). Эту ситуацию они и называют “sight-seize-taste context”.

На основании этого примера Огден и Ричардс делают следующее обобщение: “This simple case is typical of all interpretation, the peculiarity of interpretation being that when a context has affected us in the past the recurrence of merely a part of context will cause us to react in the way in which we reacted before. A sign is always a stimulus similar to some part of an original stimulus and sufficient to call up the engram formed by that stimulus.” (Ogden, Richards 1949: 53).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: