Коллектив авторов - Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития

- Название:Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «СО РАН»

- Год:2010

- Город:Новосибирск

- ISBN:978-5-7692-0669-6,978-5-7692-1083-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития краткое содержание

Книга предназначена для географов, биологов, экономистов, экологов, специалистов в области природопользования, государственного управления.

Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран. Проблемы и предпосылки устойчивого развития - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В связи с экономическим районированием, корректировкой административно-территориального деления на низовом уровне следует также отметить наметившуюся в последний период тенденцию объединения городов с прилегающими к ним сельскими районами. Эти районы зачастую даже имеют с соответствующими городами одноименные наименования. Наряду с такими процессами происходит административное подчинение крупному городу прилегающих к нему малых городов, поселков и сел. То есть наблюдается своеобразное движение сел к городу.

В основе такого административного объединения городов и фактически их пригородных зон лежат усиливающиеся между ними производственно-технологические, социальные и прочие связи. По сути, это процесс формирования городских агломераций, производственно-экономическим каркасом которых являются смешанные хозяйственные системы локального типа. Города выступают в них «полюсами роста» для всей прилегающей территории. В сложившихся условиях они могут стать наиболее устойчивыми и самодостаточными структурами, в которых наилучшим образом решаются финансовые, ресурсные, трудовые, социально-инфраструктурные, продовольственные и другие проблемы. По размерам занимаемой территории такие городские агломерации сопоставимы с низовыми районами, а по численности населения и объему производимого регионального продукта значительно превышают их. Поэтому они, несомненно, должны быть включены в единую систему микроэкономических и низовых административных районов.

В отдаленной перспективе по мере экономического и демографического развития территорий центры каждого района могут перерасти в города – фактические «полюса роста» для прилегающих населенных мест. То есть, возможен (и неизбежен, по мере экономического и демографического развития территорий) и противоположный процесс – «движение городов в сельскую местность». В настоящее время лишь около 38 % райцентров России являются городами, а на Дальнем Востоке – 27 %. Так, в Приморском крае – наиболее экономически и демографически развитом дальневосточном субъекте Российской Федерации – 76 % райцентров – поселки и села.

В силу того, что большинство райцентров представлено поселками и селами, в которых отсутствуют крупные предприятия и другие сопоставимые с ними хозяйствующие субъекты, эти районы в настоящее время находятся в сложном финансово-экономическом положении. Объединением средних или малых городов с прилегающими сельскими районами, административным подчинением крупным городам их фактических пригородных зон, корректировкой границ районов или их объединением можно частично решить сложные финансовые проблемы.

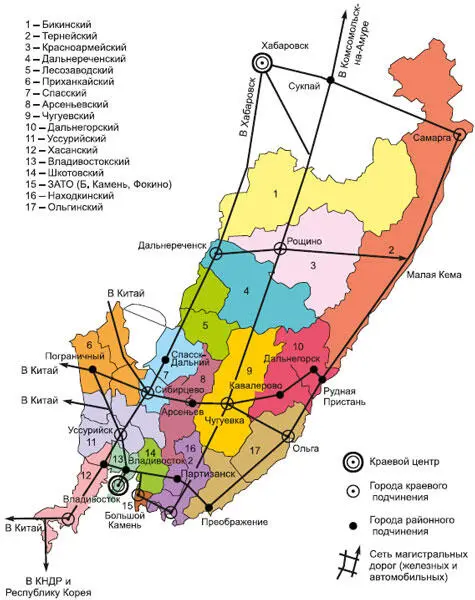

Экономическое районирование на низовом уровне и соответствующая корректировка административно-территориального деления на уровне муниципальных образований рассмотрены на примере Приморского края – одного из ключевых геополитически значимых регионов страны (рис. 10.4). В настоящее время лишь отдельные районы функционируют сравнительно устойчиво и являются территориями-донорами. А большинство районов остаются дотационными вследствие того, что они не имеют достаточной ресурсной и (или) хозяйственной основы. Укрупнение районов, объединение их с соответствующими городами может быть эффективным способом решения таких проблем и на этом уровне.

Рис. 10.4. Приморский край. Вариант экономического районирования на низовом уровне (районов) и развития сети магистральных дорог.

В основу нового административно-территориального деления Дальнего Востока на низовом уровне положена концепция взаимосвязанного формирования укрупненной (в отдельных случаях) сетки муниципальных районов и магистральной сети дорог. Наряду с развитием сети магистральных дорог, во многом задающих направления корректировки границ муниципальных районов, необходимо усиливать и опорную сеть населенных мест. Опорную сеть поселений, наряду с существующими городами, должны образовывать населенные пункты в «контактных зонах» и на пересечениях транспортных артерий. Они должны стать каркасом всей системы расселения.

В результате реализации рекомендуемых транспортных проектов и развития опорной сети населенных мест будет создана линейно-узловая форма территориальной структуры хозяйства и населения, в наибольшей мере отвечающая задачам наращивания экономического и демографического потенциалов в слабо освоенном регионе и укрепления геополитического положения России в АТР.

В целях обеспечения финансовой самодостаточности укрупненных муниципальных образований и более успешного их развития важным представляется формирование «узлов» как полюсов роста для окружающей территории. Как уже отмечалось, функции полюсов роста могут выполнять города с высоким собственным производственно-экономическим и социальным потенциалом. Следовательно, при корректировке административно-территориального деления регионов необходимо в состав укрупненных административно-территориальных единиц включать и города, имеющиеся на смежных территориях. При отсутствии таковых их необходимо целенаправленно формировать в транспортных узлах.

Новое многоуровневое экономическое районирование и приведение административно-территориального деления в соответствие с ним могут явиться действенными способами решения проблем территориального развития приграничных регионов и повышения эффективности внешнеэкономических связей в трансграничных зонах.

10.3. Природно-хозяйственное районирование Российско-Казахстанского региона

Появление новых государственных границ на постсоветском пространстве привело не только к геополитическим переменам, но и к существенным изменениям эколого-географической ситуации на прилегающих территориях. Это в полной мере относится к Оренбургско-Казахстанскому трансграничному региону, который на протяжении трех последних веков развивался как единое целое, представляя собой, хотя и сложное по структуре, но единое историко-географическое, этническое, экологическое и экономическое пространство [Бакланов, 2001; Бакланов, Ганзей, 2006; Бакланов и др., 2005; Винокуров, Красноярова, 2006; Ганзей, 2005, 2006].

В настоящее время территория трансграничного региона является своеобразным полигоном, где проходит апробацию концепция евразийского взаимодействия, затрагивающая различные стороны социально-экономического и экологического развития. В рамках сотрудничества отрабатывается стратегия межгосударственного взаимодействия, ставится цель организации международного комитета по бассейну р. Урал. Кроме того, осуществляется разработка концепции единого природноресурсного и хозяйственного развития приграничных территорий. Все это дает основание для оптимального природно-хозяйственного районирования данной территории.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: