Борис Багрянцев - Учись морскому делу

- Название:Учись морскому делу

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мл ДОСААФ

- Год:1986

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Багрянцев - Учись морскому делу краткое содержание

Авторы книги — одни из организаторов Московского городского клуба юных моряков, речников и полярников — написали для своих юных друзей популярное пособие, которое познакомит ребят, мечтающих о море, с устройством кораблей и судов, судовождением, сигнало производством. Ребята узнают, как управлять шлюпкой, ходить на веслах, найдут в книге много других интересных и полезных для себя сведений.

Рассчитана на ребят школьного возраста, а также руководителей кружков и клубов юных моряков.

Учись морскому делу - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Для рулевого и в других постах, где необходимо наблюдать за курсом корабля, репитеры располагаются на кронштейнах. Репитеры, предназначенные для взятия пеленгов и определения курсовых углов, устанавливаются на пелорусах, прикрепленных к палубе крыльев ходового мостика.

Для взятия пеленгов на отдаленные видимые предметы и определения курсовых углов на них служит оптический пеленгатор (рис. 29), устанавливаемый на азимутальный круг репитера, размещенного на пелорусе.

Курсограф — прибор, автоматически записывающий на специальной бумажной ленте курсы корабля. Он представляет собой коробку, в которой размещается лентопротяжный механизм и механизм, связанный с основным гирокомпасом и управляющий движением двух перьев, непрерывно вычерчивающих линии. Чтобы прочесть курс на ленте, надо сначала по записи одного из перьев определить четверть компаса, в которой располагается курс, и только после этого по шкале соответствующей четверти прочесть на ленте курс корабля.

Авторулевой — прибор для автоматического удержания корабля на заданном курсе.

Автопрокладчик — прибор, автоматически вычерчивающий курс корабля на навигационной карте. Автопрокладчик работает от гирокомпаса и лага.

4. Лаги

Лагом называют прибор, служащий для определения скорости корабля (в узлах) и пройденного им расстояния (в милях). По принципу работы лаги подразделяются на вертушечные, гидродинамические (гидравлические) и индукционные, измеряющие скорость корабля относительно воды, гидроакустические и геомагнитные, дающие скорость плавающего сооружения относительно Земли.

До конца XIX века на всех кораблях применялся ручной лаг, от которого до сих пор сохраняется термин морской единицы скорости — «узел». Ручной лаг представлял собой деревянный сектор со свинцовой обивкой в нижней части для устойчивости на воде. К сектору крепился лаглинь — пеньковый тросик, разделенный узлами через 1/120 часть мили. Для определения скорости сектор выбрасывался с кормы за борт. Погрузившись в воду на 2/3 своей высоты, сектор становился неподвижным и начинал вытягивать с вьюшки, установленной на корме, лаглинь. Матрос отсчитывал, сколько узлов стравливалось с вьюшки за полминуты. Число миль в час соответствовало числу узлов, стравленных за это время. Так «узел» стал морской единицей скорости.

В конце XIX века появились вертушечные лаги. Само название говорит о том, что в устройстве подобных лагов главную роль играет вертушка. При известном шаге лопасти буксируемой вертушки можно установить, сколько она сделает оборотов на одну милю пройденного кораблем расстояния. Число оборотов фиксируется механическим или электромеханическим счетчиком. Поэтому вертушечные лаги подразделяются на механические и электромеханические. Последние могут по проводам передавать показания лага на указатель скорости, счетчик пройденного расстояния и автопрокладчик.

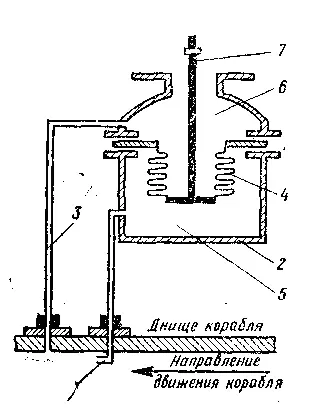

В настоящее время на кораблях широко применяется гидродинамический, или гидравлический лаг, действие которого основано на измерении динамического давления воды, возникающего в приемном устройстве лага на ходу корабля. Наиболее часто встречаются гидродинамические лаги с раздельными трубками статического и полного давления, представителем которых является лаг ЛГ-25. Он состоит из трех основных частей: гидравлической, механической и электрической.

Гидравлическая часть лага (рис. 30) состоит из трубки полного давления (статическое + динамическое), мембранного аппарата и трубки статического давления. Мембранный аппарат разделен мембраной на две полости — полного давления и статического давления. К мембране прикреплен шток, связанный с механизмом центрального прибора лага. Трубки полного и статического давления соединены с мембранным аппаратом так, чтобы мембрана воспринимала только динамическое давление. Действие статического давления в аппарате компенсируется тем, что оно в равной степени действует на мембрану и снизу и сверху.

На ходу корабля скоростной напор воды через приемное отверстие трубки полного давления давит на мембрану, которая начинает перемещаться вместе со штоком вверх. Перемещаясь, шток воздействует на механическую часть центрального прибора, которая состоит из узла измерения скорости и узла измерения пройденного расстояния. Посредством механической и электрической передачи данные о величине давления на мембрану поступают на ось стрелки указателя скорости и прибор, регистрирующий пройденное кораблем расстояние.

Гидравлические лаги достаточно точны, но следует иметь в виду, что пройденное расстояние дается ими с некоторой ошибкой. Ее величина зависит от скорости корабля, определяется на специально оборудованном участке моря, называемом мерной линией, и в виде поправки лага учитывается судоводителями при ведении прокладки. Созданы и успешно применяются на флотах индукционные лаги, также измеряющие скорость корабля (судна) относительно воды.

Еще более совершенными и точными лагами являются гидроакустические и геомагнитные, которые учитывают перемещение плавающих объектов относительно Земли.

5. Лоты и эхолоты

Для измерения глубин на море применяются специальные приборы, называемые лотами. Они бывают ручные, механические и гидроакустические (эхолоты).

Ручным лотом измеряют глубины до 50 м при скорости хода до 5 узлов. Ручной лот — это свинцовая или чугунная гиря с привязанным к ней лотлинем. Гиря в нижней части имеет углубление для вмазывания в него смеси толченого мела с салом или размятого мыла при определении характера грунта. На расстоянии 2–3 м от ушка гири в лотлинь вделывают клевант — колышек из дерева, за который лотовый держит лот перед бросанием. При разметке лотлиня за нуль принимают ушко гири и через 10 м вплеснивают флагдуки — куски материи с такой последовательностью цветов: 10 м — красный, 20 м — синий, 30 м — белый, 40 м — желтый, 50 м — бело-красный. Десятиметровые участки делят пополам и вплеснивают кожаные марки с «топориками». На расстоянии 5 м — марку с одним топориком, 15 м — с двумя, 25 м — с тремя и т. д. Каждый пятиметровый участок разбивают на метры и вплеснивают марки с зубчиками: с одним зубчиком — на местах, соответствующих 1,6,11,16 м и т. д. через 5 м; марку с двумя зубчиками — на местах, соответствующих 2, 7, 12 м и т. д. через 5 м; марку с тремя зубчиками — на местах, соответствующих 3, 8, 13 м и т. д. через 5 м. При надобности метровые участки разбивают на более мелкие участки с вплесниванием кожаных марок поменьше.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: