Рихард Шредер - Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства

- Название:Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «РИПОЛ»15e304c3-8310-102d-9ab1-2309c0a91052

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-386-08330-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рихард Шредер - Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства краткое содержание

Рихард Иванович Шредер – это выдающийся ученый и практик дореволюционной России. Он был главным садовником Тимирязевской (ранее Петровской) сельскохозяйственной академии. Книга, которую вы держите в руках, – это работа всей жизни ученого, которая была удостоена множества наград и на протяжении многих лет была самым полным, в практическом плане, и самым доступным для восприятия научным трудом данной тематики. Все рекомендации автора проверены многолетней практикой садоводства и рассчитаны на климатические условия России. Будет полезна как опытным, так и начинающим садоводам и огородникам.

Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Всякое гнездо представляет отдельную самостоятельную завязь.

Средние нервы плодолистиков, обращенные внутрь и спаянные между собою под вершиной, образуют у яблока столбик с верхушкой, разделенной на 5 лопастей, несущих рыльца. У груши имеется 5 совершенно разделенных столбиков с нераздельными рыльцами.

В анатомическом отношении хотя отдельные сорта еще очень мало изучены, но уже имеющиеся данные показывают, что в строении корней ствола, листьев и плодов у разных сортов наблюдаются значительные различия; они нередко стоят в связи с различиями в ходе физиологических процессов и разными биологическими особенностями.

На поперечном разрезе плода мы наблюдаем в виде 10 точек поперечно-пересеченные сосудисто-волокнистые пучки, из коих 5 расположены в мякоти плода, против 5 гнезд его, а другие 5 – в промежутках между ними. На продольном же разрезе по оси плода в плоскости прохождения вышеназванных сосудисто-волокнистых пучков, положение этих последних вырисовывается в луковицеобразной, реповидной или сердцевидной, либо заостреннояйцевидной и даже веретеновидной (у груш) форме, разных к тому же размеров. Величина и форма семенных камер подчашечной трубки и семян, положение тычинок в подчашечной трубке дают ряд характерных признаков.

Среди разнообразных биологических особенностей сортов ближайший интерес и значение для нас имеют: степень морозостойкости деревьев и цветов, требования касательно почвы и почвенной влаги и степень плодовитости, а также время созревания и продолжительность возможного хранения плодов. При всех других хороших или даже отличных качествах сорта плодовитость его является решающим качеством. При всем том степень плодовитости может изменяться в зависимости от ряда обстоятельств: от качества подвоев, от удобрения и проч., а также от свойства плодотворной пыльцы, падающей на рыльца пестиков. Собственная пыльца обыкновенно либо вовсе не деятельна, либо слабо деятельна; а пыльца других сортов может оказывать различное действие на завязывание и вызревание плодов. У нас эти отношения подлежат еще тщательному исследованию; в Америке таковые исследования ведутся уже давно.

Биохимические особенности сортов состоят в разнообразии хода химико-физиологических процессов периода роста и развития плодов и вегегативных органов и в различиях состава плодов в вызревшем состоянии. Содержание сахара, кислот, дубильных веществ, пектиновых, пентозанов, белковых веществ, минеральных и т. п. у разных сортов весьма разнообразно и дает возможность в отношении некоторых веществ (как сахар, кислоты, дубильные вещества и ароматические) ощущать таковое разнообразие уже путем простой дегустации, не прибегая к анализам; однако химический анализ дает более точный цифровой материал для различения сортов друг от друга.

Всестороннее изучение сортов дает возможность более целесообразного их классифицирования, что, в свою очередь, позволяет с большею легкостью распознавать сорта и делать среди них подбор на всякий определенный случай, избирать сортименты, соответствующие естественным условиям данного района и проч.

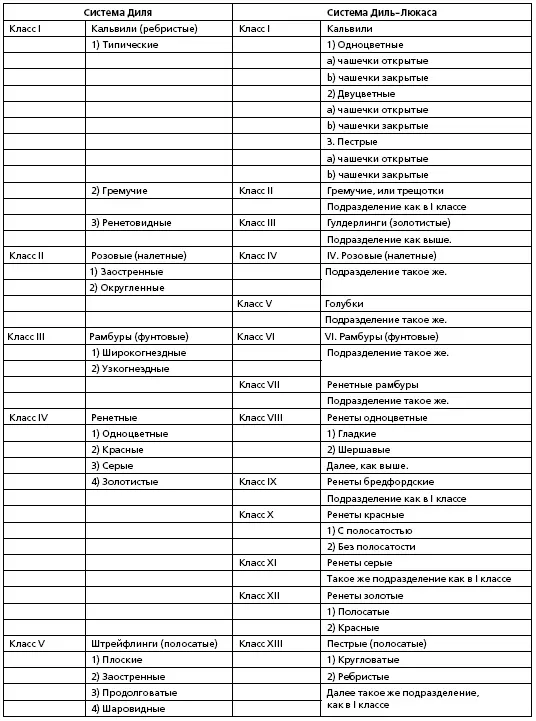

2. Системы яблок

Помологи прошлого столетия систематизировали сорта лишь на основании морфологических данных плода, иногда лишь присоединяя и некоторые биологические особенности (как время созревания), и редко обращали внимание даже на морфологические признаки других вегетативных органов, как листья, ветви и проч.

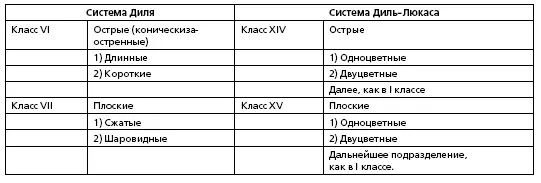

Одна из наиболее распространенных систем в Германии в свое время была система Диля (Diel). Семь классов ее основаны на форме и окраске: эта система расширена известным помологом Люкасом на 5 классов таким образом, что различные порядки возвышались в классы и, сверх того, создано 3 новых класса. Так как в основу этой системы помещена система Диля, то она названа Диль-Люкасовой системой.

Краткую характеристику классов читатель может найти в начатках «Помологии по Люкасу» Н. И. Кичунова. Регель в «Русской помологии» разделяет яблоки лишь на десять классов, принимая для ренетов только один класс.

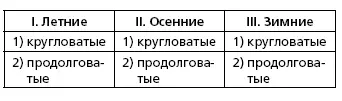

Английский помолог Гогг (Gogg) делит яблоки на:

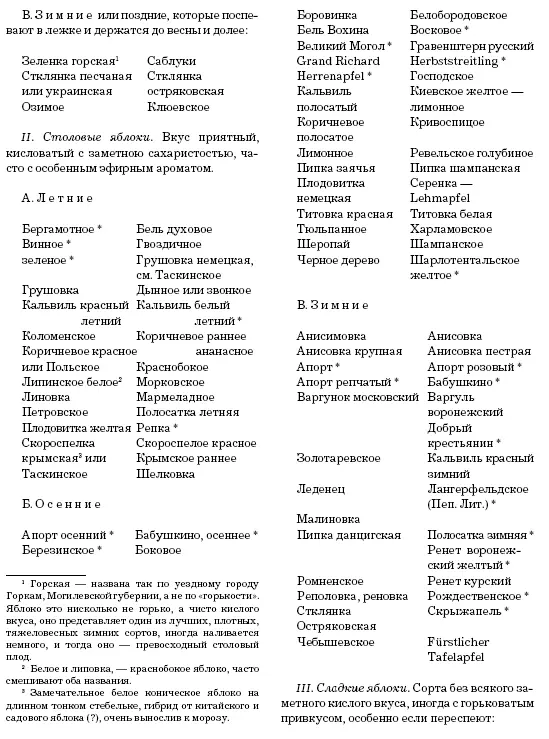

Мы принимаем в списке приведенных нами немногих сортов следующее разделение, которое называем хозяйственной системой.

I. Яблоки кислые или хозяйственные

а) летние, б) осенние, в) зимние.

II. Яблоки кисло-сладкие или столовые

а) летние, б) осенние, в) зимние.

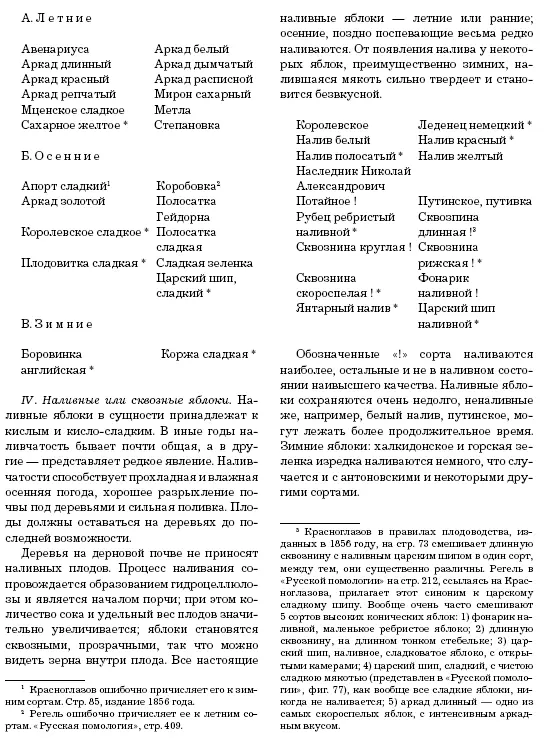

III. Яблоки сладкие

а) летние, б) осенние, в) зимние.

IV. Яблоки сквозные или наливные

Кому приходится обращаться с большим числом сортов, можно еще делить на:

А. Конические, В. круглые, С. плоские и каждую из этих групп на: а) одноцветные, b) окрашенные, с) пестрые (полосатые).

I. Яблоки хозяйственные – такие, которые преимущественно служат только для варки, сушки или мочения, или добывания сока, для кондитерских изделий и проч.; деревья таких сортов отличаются выносливостью к морозу и могут быть разводимы далеко к северу.

А. Летние, поспевающие в августе и начале сентября, держатся не долго, недели 2–3. Между ними не много сортов, отличающихся настоящим кислым соком:

Арбузовское Лопоухое [23].

Лебедка белая [24]Широколистное

Б. Осенние поспевают в сентябре и держатся до нового года и долее:

Антоновка [25]Арбузовское

Наседка Плодовитка польская, киевская

Плодовитка Свинец Красноглазова

Стклянка Скрут немецкий

Широкая зеленка (известно также под названием широкой зеленой наливной) – под Москвой никогда не наливается.

К этому отделу можно прибавить еще скрут расписной, или александровское; дерево весьма плодородное и выносливое, плод большой, очень красивый, но на вкус горек; тоже относится к лежанке – самой большой русской породе; по наружности это весьма видный плод, но имеет лишь декоративное достоинство или годно только для печения.

Ценность наливных яблок на московских рынках в прежнее времена была значительна, сравнительно с ценами простых [26].

Регель (в «Русской помологии»), полагает, что русские наливные яблоки происходят от помеси китайских или сибирских яблоней с садовыми сортами; при этом указывает на круглую сквознину, как на продукт такого соединения. По плодоножке и форме гнезд этот сорт действительно подходит к китайскому яблоку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: