Дмитрий Мелехов - Клинические основы прогноза трудоспособности при шизофрении

- Название:Клинические основы прогноза трудоспособности при шизофрении

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Мелехов - Клинические основы прогноза трудоспособности при шизофрении краткое содержание

Книга рассчитана на врачей-психиатров, работающих в больницах и диспансерах, во ВТЭК и учреждениях по социальному и трудовому устройству психических больных. В основу монографии легли многолетние наблюдения за больными шизофренией в условиях внебольничной психиатрической помощи, диспансерах, ВТЭК, лечебно-трудовых мастерских и дневных стационарах.

Клинические основы прогноза трудоспособности при шизофрении - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Принятый нами динамический принцип разделения форм шизофрении в СССР проводила в отношении детских и подростковых шизофрении Г. Е. Сухарева, которая с известным основанием считает, что тип течения ближе к биологической сущности процесса, чем синдром.

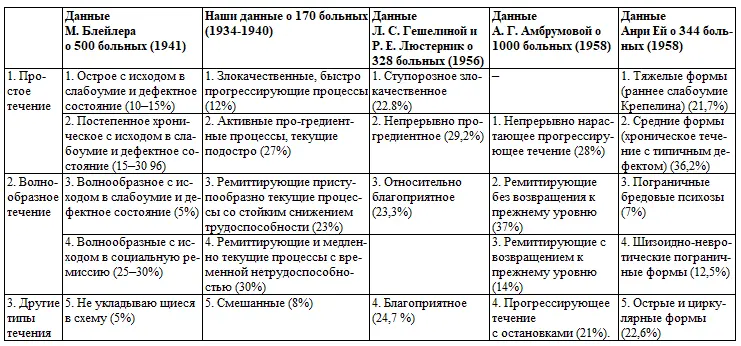

Таблица 2. Частота различных типов течения шизофрении (сравнительные данные)

Л. С. Гешелина и Р. Е. Люстерник обнаружили, что качество терапевтической ремиссии при шизофрении находится в большей зависимости от типа течения, чем от формы, определяемой по синдрому. А. Н. Молохов расширяет понимание формы шизофрении и считает, что форма определяется не только преобладающим синдромом, но особенностями течения болезни и наступающей при этом деградации.

Наш опыт заставляет согласиться с теми авторами, которые утверждают, что прогностическое значение отдельных синдромов при шизофрении остается неясным [Майер-Гросс, Слетер, Рот (Mayer-Gross, Slatera, Roth, 1955)], что суждение о прогнозе шизофрении по «поперечному разрезу» на основе имеющихся в данный момент психотических симптомов относится и сегодня к самым трудным задачам и что для прогноза течения необходимо различать группы шизофрении, которые никоим образом не совпадают с принятым разделением четырех форм [Мюллер (Muller, 1949)]. Эту недостаточность общепринятой систематики форм шизофрении недавно подчеркнул А. В. Снежневский. Он справедливо утверждает, что застывшая синдромология лишает возможности сознательно наблюдать движение процесса, а следовательно, и вмешиваться в него и предсказывать исход.

Общим признанием в зарубежной литературе пользуется исследование типов течения шизофрении Манфреда Блейлера, проведенное на большом числе длительно прослеженных (15 лет) наблюдений.

В табл. 2 сопоставлены данные различных авторов о частоте различных типов течения шизофрении.

При оценке приведенных в табл. 2 цифр нужно иметь в виду специфические особенности подбора больных для наших наблюдений, которые проводились в отделениях для пограничных форм психических заболеваний и трудовой экспертизы.

На основании многолетних наблюдений, в которых сочеталось клиническое динамическое исследование с изучением больных в условиях трудовой деятельности, мы в нашей практике придаем основное значение типу лечения заболевания и наличию или отсутствию дефектного состояния. Если дефект есть, то еще различаем тип, структуру и степень компенсации дефекта.

В учебниках психиатрии оба эти понятия, как правило, рассматриваются весьма суммарно, что является причиной многих затруднений при определении социально-трудового прогноза.

1. Типы течения процесса и прогноз трудоспособности

Тип течения процесса в нашем понимании отражает последовательную динамическую характеристику развития заболевания во времени, степень выраженности деструктивно-прогредиентной тенденции процесса с учетом индивидуальной сопротивляемости организма и эффективности лечения, темп нарастания процессуальной симптоматики, возможность наступления спонтанной или терапевтической ремиссии, время наступления дефекта в ходе болезни и его тяжесть.

При классификации типов течения шизофрении пришлось решительно отойти от устаревших понятий «острое и хроническое течение», определяемых по хроногенному признаку (до 1–2 лет — острое течение, свыше 2 лет — хроническое). Недостаточность этих понятий для характеристики течения была хорошо показана уже С. С. Корсаковым, В. П. Сербским, Ясперсом, М. О. Гуревичем и др. Не может удовлетворить и попытка Майер-Гросса строить классификацию типов течения шизофрении, исходя из реакции личности на начало и дальнейшее течение болезни (постепенное преодоление, лишенная реакции обреченность). То же надо сказать и о попытке Шнейдера (1930), который предлагал различать реакции самозащиты, покорности, переворота, охраны и сопротивления. Наше разграничение ближе всего к предложениям Г. Е. Сухаревой и М. Блейлера. Сохраняя основные разграничения непрерывно развивающихся и волнообразно, приступообразно текущих процессов, мы пользуемся следующей рабочей классификацией течения шизофрении.

Непрерывно развивающиеся процессы:

а) злокачественные, быстро прогрессирующие процессы;

б) медленно и вяло текущие процессы;

в) активно прогредиентные процессы с затяжным подострым течением.

Волнообразно, приступообразно текущие процессы:

г) ремиттирующие процессы;

д) активно прогредиентные процессы, текущие приступообразно без полных ремиссий;

е) смешанные и переходные формы.

Переходим теперь к краткой характеристике значения указанных типов течения для разрешения вопросов прогноза трудоспособности и социального устройства больных.

Предварительно сделаем только одно краткое замечание: систематика форм шизофрении по синдрому (по «поперечному разрезу») никак не может быть противопоставлена систематике по типам течения (по «продольному разрезу»). В клинике необходим синтез обоих этих путей, одновременное изучение статуса и течения болезни. И этот синтез может быть найден через изучение динамики синдрома, закономерностей смены синдромов в ходе развития болезни. Именно такой принцип в последние годы осуществляет в своих исследованиях А. В. Снежневский с сотрудниками, называя выделяемые ими варианты «формами течения» шизофрении: каждый синдром изучается как этап течения болезни. В результате открываются новые возможности, исходя из изучения структуры синдрома, более точно различать внутри всех основных форм шизофрении варианты ремиттирующего, вялого, хронически-прогредиентного и злокачественного течения и таким образом предвидеть основную тенденцию развития, тип течения процесса в нашем понимании. Эти возможности мы не раз будем использовать при описании типов течения. Можно надеяться, что это исследование «формы течения» (шизофрении), начатое в основном на материале внутрибольничных наблюдений, будучи дополнено изучением постпроцессуальных состояний в условиях диспансера и трудовой деятельности, даст новые материалы для предсказания по клинической картине исхода болезни и трудоспособности больных.

а) Злокачественные, быстро прогрессирующие процессы

Для них характерно развитие по типу катастрофы, разрушающей личность, с наступлением полной нетрудоспособности (инвалидности) уже на 1–2-м году течения болезни. Симптомы активного процесса нарастают иногда внезапно и бурно, чаще же после продромального периода, длящегося от нескольких недель до года и выражающегося в постепенных изменениях характера, расстройствах настроения и астенических проявлениях с постепенным падением способности к умственному труду. Нарастание проявлений процесса в подавляющем большинстве случаев приводит к длительному стационированию по поводу затягивающихся на ряд лет процессуальных состояний. В небольшой части случаев наблюдается смертельный исход от присоединившихся инфекций. После затихания проявлений активного процесса выявляется глубокое слабоумие с распадом личности либо выраженный дефект апатико-абулического типа с возможностью выписки и постепенного приспособления к требованиям общежития, а в отдельных случаях даже к элементарному труду в колонии, доме инвалидов, в семье или лечебно-трудовых мастерских при диспансере.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: