Валентин Черный - Русские средневековые сады: опыт классификации

- Название:Русские средневековые сады: опыт классификации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9551-0371-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Черный - Русские средневековые сады: опыт классификации краткое содержание

Книга рассчитана на специалистов и всех интересующихся этой темой.

Русские средневековые сады: опыт классификации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Не мыслились без участия плодовых деревьев и праздники жизненнного цикла. Ряд обрядов уже с самого рождения связывает ребенка с его деревом-двойником. У многих народов в день появления человека на свет высаживалось дерево, которому нередко давали имя новорожденного. Таким образом как бы обуславливалась их зависимость друг от друга – рост, плодовитость, судьба. У славян было принято сливать под это дерево воду, в которой купали родившегося ребенка. Чтобы дитя развивалось, как плодовое дерево, под него относили первые ногти и волосы младенца. Если ребенок заболевал, то состояние его дерева предсказывало исход его болезни: засыхающее дерево грозило смертью, а зеленеющее – выздоровлением. Согласно поверью, если близнецы одновременно посадят фруктовые деревья, первым умрет тот из них, чье дерево засохнет раньше. [91] См.: Агапкина Т. А. Южнославянские поверия и обряды, связанные с плодовыми деревьями в общеславянской перспективе. С. 86–87.

В свадебной обрядности также довольно активно использовались плодовые деревья. Рядом с ними проводились различного рода ритуалы, направленные на содействие деторождению. Известны примеры, когда в канун свадьбы под кроной фруктового дерева стригли и брили жениха. Ветки плодовых деревьев вплетали в свадебные венцы невест. В некоторых местностях пожилая многодетная женщина, взяв молодых за руки, трижды обводила их вокруг сливы, надо полагать, из-за обилия на ней плодов. В других регионах было принято под фруктовым деревом снимать с невесты свадебный наряд. [92] Там же. С. 88–89.

Заметное место в обрядовых действах занимает свадебное деревце. Для его изготовления в южнорусских землях и на территории южных славян обычно использовались ветки вишни, яблони, сливы и некоторых других видов плодовых деревьев, а иногда ели, ольхи, тополя, пихты или их искусственный аналог, собранный из палочек, прутиков, соломы. или представленный цветком в горшке. Как бы там ни было, свадебное деревце обозначало живое дерево, обрядовый концепт мирового древа. Деревце убирали цветами, лентами. навешивали на него яблоки, ягоды, колосья злаков. закрепляли на ветках сладости и свечи. Принесенное в дом невесты и установленное на столе (или подвешенное под потолком), оно обозначало переходное состояние от девичества к замужеству. После окончания свадебного обряда с деревца срывали украшения, а затем выносили за пределы дома и уничтожали, отмечая тем самым завершение церемонии. [93] См.: ГураА. В. Деревце свадебное // Славянские древности. Энциклопедический словарь. М., 1999. Т. 2. С. 83–84.

Важную роль в свадебном застолье в южнорусских землях, вероятно, играли и фрукты. В «Чине свадебном» – официальном руководстве по проведению свадебного торжества, оформившемся в XVI в. и сохранившем отголоски языческого быта, – говорится о необходимости предварять основное застолье угощением только фруктами «на скатерти, без судков, без хлеба». Вслед за фруктами было предписано подавать вина и напитки. Лишь тогда, когда гости поедят фрукты, хозяева, убрав их со стола, должны переменить одежды и полностью накрыть стол. [94] Чин свадебный // Памятники литературы Древней Руси. Середина XVI века. М., 1985. С. 190, 192.

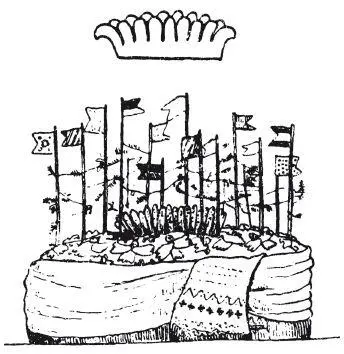

Часто в сочетании со свадебным деревцем выступал каравай – большой белый хлеб, предназначенный для угощения всех участников свадьбы. Этот хлеб, дополненный украшениями, напоминающими отдельное дерево или целый сад, олицетворял собой изобилие и плодородие. Иногда подобие дерева выпекалось из теста вместе с хлебом и составляло с ним единое целое. Чаще в каравай втыкались веточки плодовых деревьев. Отсюда и возникло его весьма характерное название «сады», «каравайный сад» (ил. 1) и некоторые другие. Процесс создания свадебного каравая представляет собой глубоко осмысленный ритуал, включающий в себя этапы зачатия, взращивания и сохранения этого «сада». Женщины готовят хлеб, а мужчины втыкают в него ветки (сад). В славянском фольклоре связь такого каравая с реальным садом не вызывает сомнений, ведь ветки для каравайного сада брали из настоящего сада, «их сажают на каравай, сам же каравай сажают в печь, где он должен расти, и следят, чтобы он не засох.» . [95] Цивьян Т. В. Анализ одного полесского текста в связи с мифологемой сада. С. 96–98; См. также: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 1991. С. 337, 339.

Известны примеры, когда женщины, готовившие каравай, вытирали свои руки, вымазанные тестом, о стволы плодовых деревьев, а водой, в которой они мыли руки после замеса, поливали сад. [96] Гура А. В. Каравай // Славянские древности. Энциклопедический словарь. Т. 2. М., 1999. С. 461–466.

Ил. 1. Свадебный хлеб-«сады». Рисунок из книги Д. К. Зеленина «Восточно-славянская этнография» (М., 1991)

Все эти действия были направлены на усиление продуцирующей силы сада и, соответственно, связанных с ним людей. Считалось, что обильно плодоносящие деревья предсказывают долгую жизнь хозяевам сада и их детям. Поэтому за садом старательно ухаживали и не нарушали сложившихся по отношению к нему запретов, о которых уже упоминалось, защищали его от сглаза и порчи. Избегали того, чтобы с деревьев в определенные календарные дни сдирали кору, сливали на них воду, которой обмывали покойника или больного, стремились не допустить кражи первых фруктов нового урожая, отпугивали «уродливые» взгляды. Чтобы уберечь сад, на деревья вывешивали чеснок, красные тряпки, черепа коней, окуривали их головешками бадняка или соломой. В то же время повышенные требования предъявляли и к самим деревьям – им угрожали, будили, стыдили, трясли, били, обвязывали и т. п. [97] Агапкина Т. А. Южнославянские поверия и обряды, связанные с плодовыми деревьями, в общеславянской перспективе. С. 96.

Задействованы были фруктовые деревья и в погребальном обряде. Особый смысл похоронам неженатых молодых людей придавало так называемое погребальное деревце. Его соответствующее оформление и использование вносило в похороны отдельные элементы свадебного реквизита. Для этой цели брали ветку, верхушку или все маленькое деревце, выкопанное из земли с корнем, чаще сливу или яблоню, реже абрикос, черешню, вишню и др. Погребальное деревце украшали лентами, пряжей и цветными нитками (обычно красными), на него подвешивали венки, яблоки, пряники, а также отдельные детали одежды. В некоторых местностях, если умерла девушка, на ветках закреплялся платок, а если парень – рубаха. Подобно свадебному деревцу, его готовили к церемонии девушки или парни, в соответствие с полом умершего. На похоронах девушки деревце перед гробом (реже за ним) нес молодой человек, а когда хоронили парня, эту миссию уже выполняла девушка. По погребении деревце устанавливалось в изголовье, но так, чтобы оно не привилось, – это угрожало новой смертью в семье. После того как погребальное деревце само засохнет и упадет, на его месте в некоторых регионах сажали уже настоящее плодовое дерево: черешню, яблоню, грушу или сливу. [98] См.: Толстая С. М. Деревце погребальное // Славянские древности. Энциклопедический словарь. Т. 2. М., 1999. С. 84–85.

Интервал:

Закладка: