В. Грибовский - Российский флот Тихого океана, 1898-1905 История создания и гибели

- Название:Российский флот Тихого океана, 1898-1905 История создания и гибели

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Военная книга

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5-902863-01-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Грибовский - Российский флот Тихого океана, 1898-1905 История создания и гибели краткое содержание

В работе известного российского историка кораблестроения и флота рассказывается о становлении российского военно-морского присутствия на Дальнем Востоке на рубеже XIX–XX вв., сосредоточении в водах Тихого океана полной оперативно-способной боевой эскадры, занятии Порт-Артура. Подробно описывается рост и укрепление японского флота, разбираются причины и составные части военно-морской силы Страны Восходящего солнца, анализируются тактические приоритеты японских флагманов. Подробно рассматривается ход боевых действий на море, анализируются причины побед и неудач российских морских сил. Значительный объём сведений заключается в 24 таблицах, позволяющих полнее представить состав соединений противоборствующих флотов, ТТХ и особенности кораблей и оружия, характер и уровень подготовки личного состава. Издание иллюстрировано схемами кораблей, картами боевых действий и многочисленными фотографиями, в т. ч. публикуемыми впервые.

Российский флот Тихого океана, 1898-1905 История создания и гибели - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

59Сборник приказов и циркуляров по 2-й эскадре флота Тихо-гоокеаназа 1904и 1905 гг. — Владивосток, 1905. с. 230–6–7.

60H.W. Wilson. Battleships in Action. Vol. I. — London, 1921. p. 243.

61J.N. Westwood. Witnesses of Tsushima. -Tokyo, 1970. p. 178–179.

62N.F. Bush. The Emperor" s Sword. Japan Vs Russia in the Battle of Tsushima.-New York, 1969. p. 161.

63Русско-японская война 1904–1905 гг. Хронологический перечень действий флота в 1904–1905 гг. Вып. II.-СПб., 1912. с. 75.

64Русско-японская война 1904–1905 гг. Действия флота. Документы. Отд. IV, кн. 4, вып. 5. — Пг., 1914.С. 230.

65N.J. Campbell. The Battle of Tsushima // Warship № 8,1978. pp. 263–264.

66Отчёт по делу о сдаче 15 мая 1905 г. неприятелю судов отряда бывшего адмирала Небогатова. — СПб, с. 653–654.

67Русско-японская война 1904–1905 гг. Кн. 7. Цусимская операция. — Пг., 1917. с. 207.

68Описание военных действий на море в 37–38 гг. Мэйдзи // пер. с японского, т. IV.-СПб., 1910.С. 161.

69Там же, с. 159–160.

70Е.В. Дубровский. Дело о сдаче японцам миноносца «Бедовый» и эскадры Небогатова. — СПб., 1907. с. 1–31.

71Описание военных действий на море в 37–38 гг. Мэйдзи // пер. с японского, т. IV.-СПб., 1910.С. 167.

72Я.И. Кефели. Потери в личном составе русского флота в войну с Японией // Диссертация на степень доктора медицины. — СПб., 1914. с. 57–58; Описание военных действий на море в 37–38 гг. Мэйдзи//пер. с японского, т. FV.-СПб., 1910.С. 174.

73Г.М. Трусов. Подводные лодки в русском и советском флоте.-Л.: Судпромгиз, 1963. с. 133.

74История русско-японской войны 1904–1905 гг. — М.: Наука, 1977. с. 354–355.

75С.С. Ольденбург. Царствование императора Николая II. -СПб.: Петрополь, 1991. с. 282–283.

76Иллюстрированная летопись русско-японской войны 1904–1905 гг. Вып. XXI, 1905. с. 23–24.

77Морская хроника // Морской сборник, № 5,1906. с. 9–10.

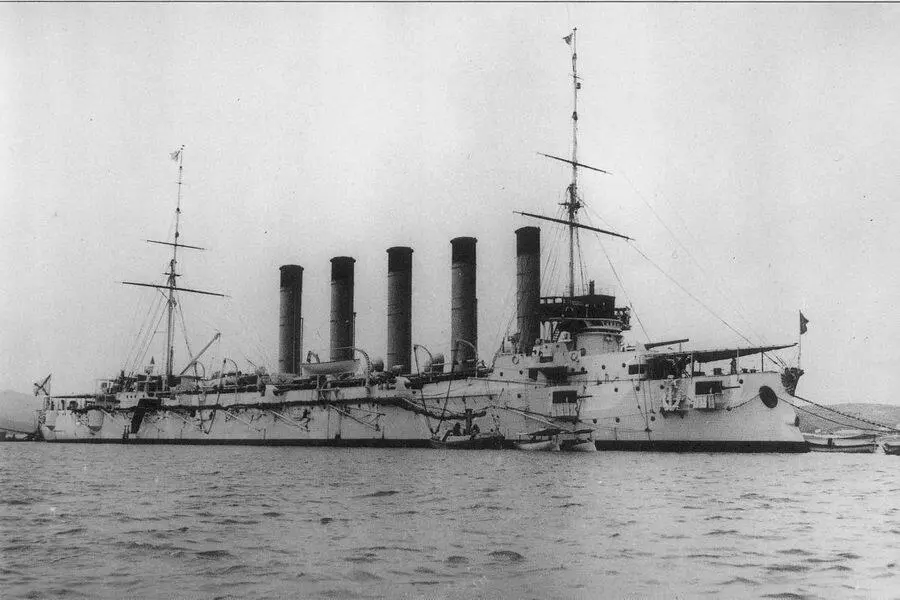

Входившие в состав 1-й Тихоокеанской эскадры крейсера «Боярин» (вверху) и «Аскольд» (внизу) являют собой превосходную иллюстрацию того, скольким превратностям подвержена судьба боевого корабля на войне. «Боярин» на третий день после её начала подорвался на русской же мине, был в спешке оставлен командой, но ещё двое суток держался наплаву, пока не затонул окончательно. «Аскольд» с честью выдержал со всем флотом первые полгода осады Порт-Артура и после сражения 28 июля 1904 г. интернировался в Шанхае. После войны он состоял флагманом Сибирской флотилии, участвовал в Первой мировой войне и окончательно пошёл на слом лишь в 1921 г.

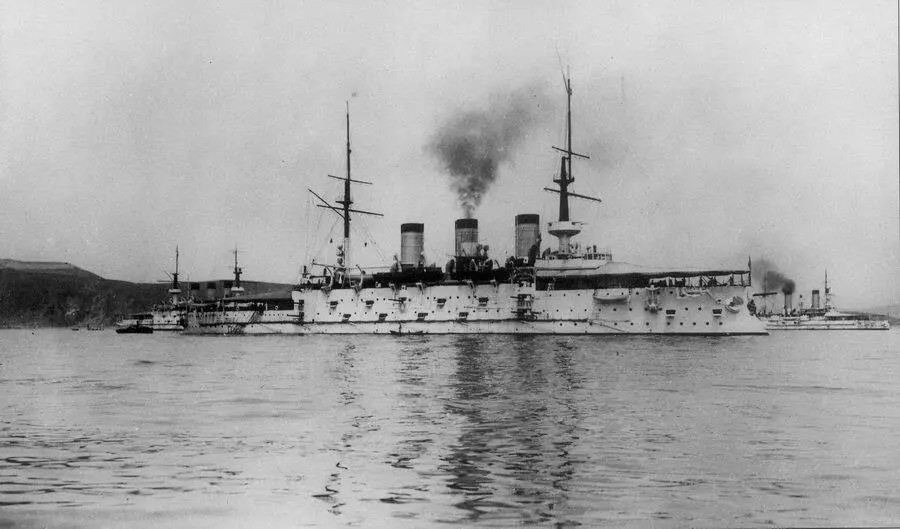

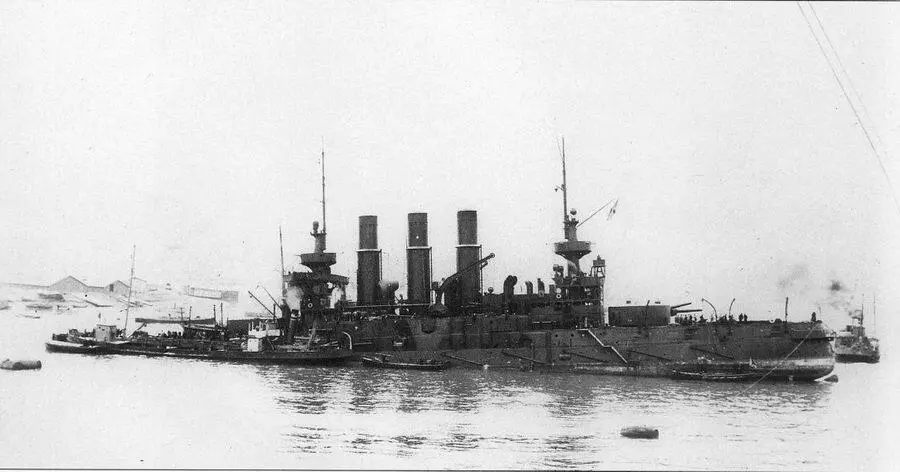

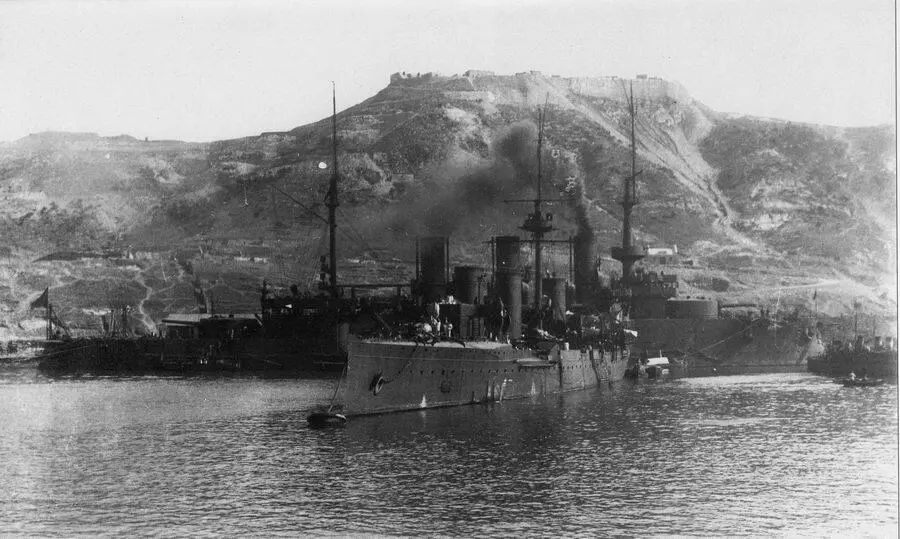

Эскадренные броненосцы «Победа» (в центре) и «Пересвет» (слева на дальнем плане) на внешнем рейде Порт-Артура. Присоединившиеся к эскадре соответственно в июне 1903 и апреле 1902 г., оба этих крупных, высокобортных и красивых корабля во многом олицетворяли собой мощь российского Флота Тихого океана, хотя не обладали в полной мере всеми необходимыми качествами для эскадренного боя. Справа на дальнем плане — силуэт броненосца «Севастополь».

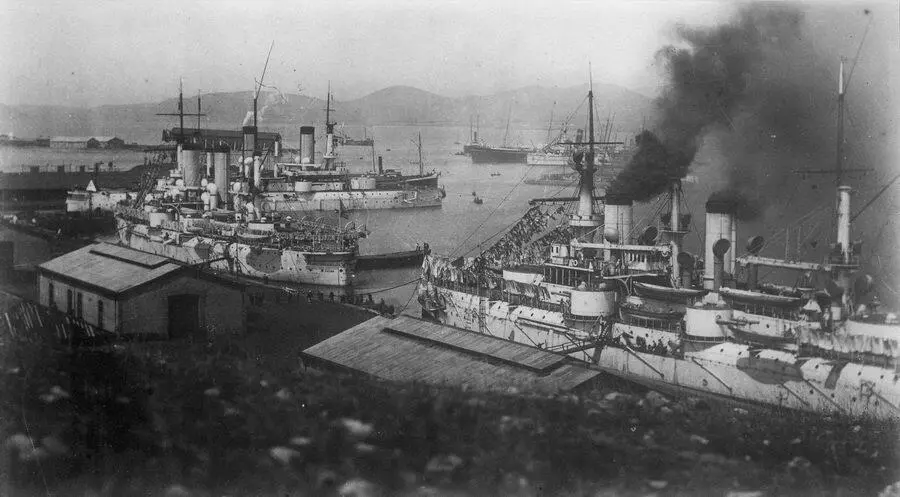

Основной ударной силой Порт-Артурской эскадры являлись к началу 1904 г. три эскадренных броненосца типа «Полтава». Построенные по единому проекту, они имели ряд незначительных внешних отличий друг от друга, но были полностью идентичны по своей наступательной мощи и защитным характеристикам. Уже продолжительное время состоявшие в эскадре Тихого океана («Петропавловск» прибыл в Порт-Артур 28 апреля 1900 г., «Полтава» и «Севастополь» — соответственно 30 и 31 марта 1901 г.), эти три корабля имели опытные, хорошо сплаванные экипажи, отличавшиеся высоким уровнем боевой выучки. На фото — «Севастополь» (на переднем плане), «Полтава» и «Петропавловск» (вдали) в Восточном бассейне Порт-Артура. Примечательны длинные наклонные выстрелы на их грот-стеньгах, служащие для растяжки антенн необходимой длины «беспроволочного телеграфа».

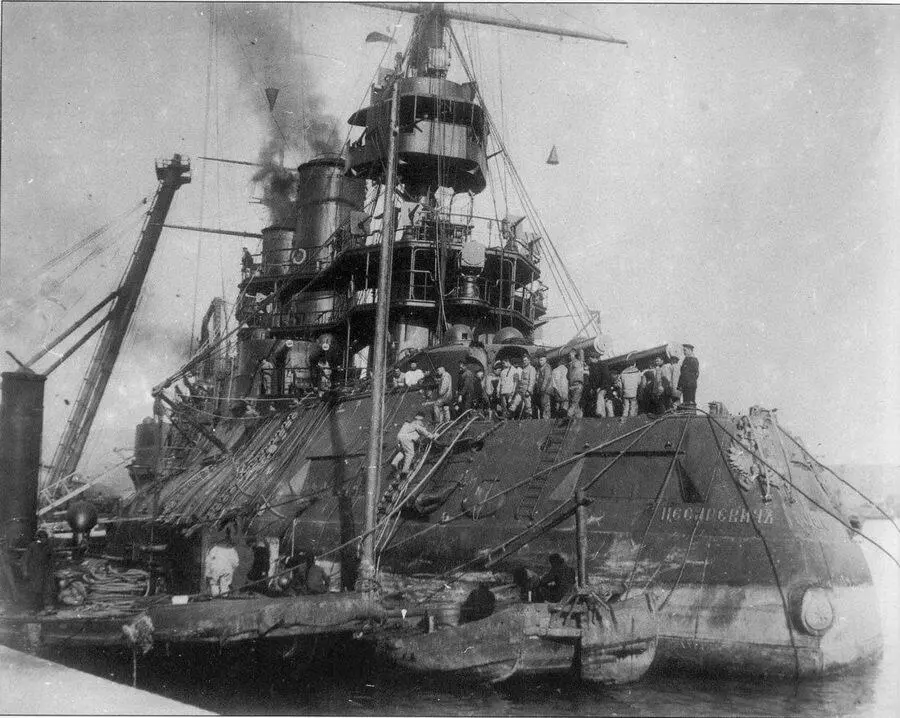

Начало боевых действий было для российского Флота Тихого океана неудачным — в ходе ночной атаки на эскадру, беспечно расположившуюся на внешнем рейде Порт-Артура, были торпедированы два новейших броненосца — «Ретвизан» и «Цесаревич». Оба корабля удержались наплаву, но положение их было серьёзно. «Ретви-зан», получивший торпеду в левый борт под носовой башней, сильно сел носом (фото вверху) и был отремонтирован только спустя четыре месяца (вступил в строй 23 мая 1904 г.). «Цесаревич», также поражённый в левый борт, но в корму, ремонтировался с помощью кессона (фото внизу) и вернулся в строй почти сразу же вслед за товарищем по несчастью (26 мая 1904 г.).

Перед самым началом войны корабли Порт-Артурской эскадры были перекрашены из белого в «боевой» тёмно-оливковый цвет («три части охры на одну часть сажи»), что сразу сказалось на эстетике их внешнего облика, сильно поблёкшего по сравнению с довоенным. На фото — «Новик», самый быстроходный крейсер 1-й Тихоокеанской эскадры, на фоне массивного силуэта «Победы» в Восточном бассейне Порт-Артура.

В состав Порт-Артурской эскадры входило 12 эскадренных миноносцев, построенных по типу знаменитого «Сокола». Корабли создавались в Петербурге, на Невском и Ижорском заводах, перевозились в Порт-Артур в разобранном виде и собирались на специальной верфи, оборудованной на полуострове Тигровый Хвост. С самых первых дней войны «соколы» активно использовались для самых разнообразных надобностей — обстрелов побережья, охраны рейда и ближних подступов к крепости, посыльной службы и траления, став мастерами на все руки морской войны. С середины лета 1904 г. эсминцы освоили новую службу — они стали быстроходными минными заградителями, принимая на борт на импровизированных деревянных салазках по 16 якорных мин. Самый крупный успех в новом качестве выпал на долю «Сердитого» (командир лейтенант А.В. Колчак, будущий герой Первой мировой войны и Верховный правитель): 30 ноября на его минах подорвался и затонул крейсер «Такасаго» (4200 т) — один из лучших в японском флоте.

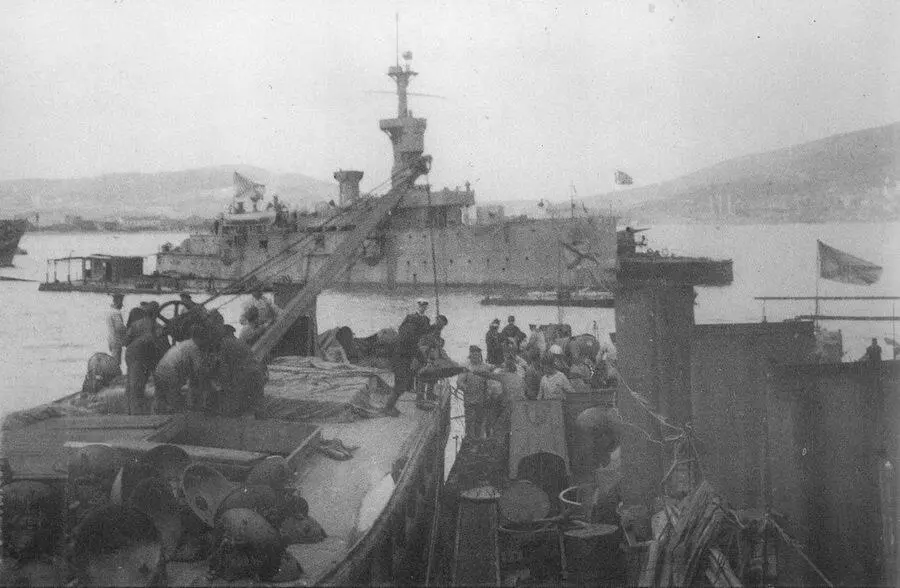

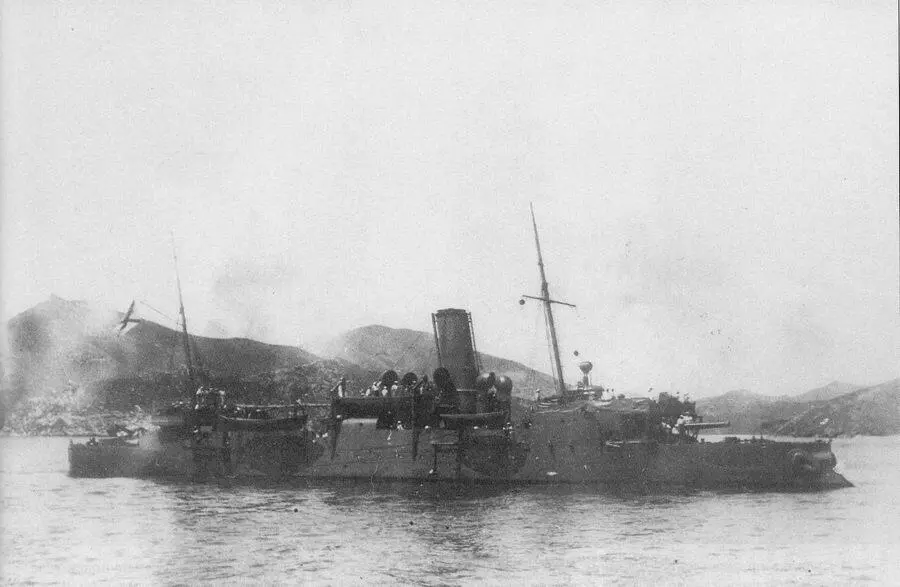

В Порт-Артуре имелось 7 мореходных канонерских лодок, однако принять участие в боевых действиях довелось не всем. «Манджур» был интернирован в Шанхае, «Кореец» разделил участь крейсера «Варяг», а «Сивуч» отрезан от главных сил и взорван командой уже в августе. Воевали с противником «Гиляк» (верхнее фото напротив), «Гремящий» (вверху) и «Отважный» (внизу). Вместе с «Бобром» они оказывали артиллерийскую поддержку с моря обороняющимся на Квантунском полуострове пехотным частям и морским десантам, несли брандвахтенную службу у входа на рейд и выполняли массу прочей рутинной работы в прибрежных водах. «Гремящий» подорвался на мине и затонул у Порт-Артура 5 августа 1904 г., «Гиляк» потоплен огнём японских осадных мортир на внутреннем рейде в конце ноября, а «Бобр» с «Отважным» сражались до последних дней осады и были затоплены своими экипажами соответственно 13 и 20 декабря 1904 г. (последний — вместе с броненосцем «Севастополь» в бухте Белый Волк).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: