Александр Русаков - Парадоксы 1941 года. Соотношение сил и средств сторон в начале Великой Отечественной войны

- Название:Парадоксы 1941 года. Соотношение сил и средств сторон в начале Великой Отечественной войны

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4484-8508-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Русаков - Парадоксы 1941 года. Соотношение сил и средств сторон в начале Великой Отечественной войны краткое содержание

В своей новой книге «Парадоксы 1941 года» А.П. Русаков попытался полно и досконально разобраться в количественно-качественном соотношении сил и средств противостоявших сторон в начале войны. В ней не только выполнен тщательный подсчет количества боевых самолетов, танков, броне-машин и другого вооружения и техники в войсках СССР, Германии и ее союзников, но и определена их истинная боеспособность и боеготовность.

Парадоксы 1941 года. Соотношение сил и средств сторон в начале Великой Отечественной войны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

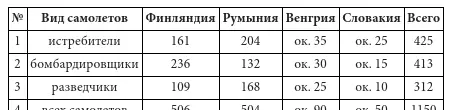

Несколько завышенными здесь представляются цифры по Финляндии, а по Румынии, Венгрии и Словакии, напротив, заниженными. Так, по данным авторов энциклопедии «История Второй мировой войны», финские ВВС насчитывали тогда 307 боевых самолетов, а румынские – свыше 600 [211]. Что касается венгерских ВВС, то по сведениям киевского историка А. Котлобовского, они насчитывали 363 боевых самолета, из которых 194 были исправны и находились в боевых частях [212]. А в ВВС Словакии, по данным того же А. Котлобовского, имелось 139 боевых самолетов [213]. В то же время, по данным Г. Корнюхина, «для военных действий против Советского Союза» было нацелено «почти 50» словацких самолетов [214].

ВВС Венгрии и Словакии состояли в основном из самолетов итальянского, немецкого и чешского производства. Это были в основном устаревшие самолеты, но в большинстве – довольно неплохие. В ВВС Венгрии имелись даже две эскадрильи бомбардировщиков Ju-87, которые, впрочем, в это время находились еще в стадии формирования.

Примерно того же уровня, что и в Венгрии, были боевые самолеты в Румынии. Накануне войны ВВС этой страны имели в своем составе множество самых разных их конструкций. Тут были и самолеты собственного производства, и французские (в основном собранные по лицензии), и британские, и немецкие, и даже польские [215].

Пожалуй, наиболее качественным из сателлитов Германии авиапарком обладала Финляндия. Можно сказать, что большинство самолетов финских ВВС по своим характеристикам почти не уступало большинству моделей советских самолетов того времени. Среди них были голландские «фоккеры» (включая собственной сборки), итальянские «фиаты», американские «брюстеры» и «кертиссы» (взятые, кстати, трофеями немцами во Франции), британские «бленхеймы», французские «мораны» (в основном тоже трофейные) и т. д. [216].

Что ни говори, но приведенные здесь показатели численности ВВС восточноевропейских союзников Германии могут показаться очень спорными, а кому-то даже значительно завышенными. Некоторые сомнения в их правильности есть и у автора, а в литературе этот вопрос проработан слабо. Но насколько обоснованны такие сомнения? Попробуем оценить реалистичность этих цифр исходя из логики складывавшейся тогда ситуации. Для этого нужно в первую очередь сопоставить экономический и военно-технический потенциал указанных стран, с одной стороны, и СССР, с другой стороны, а также уровень их милитаризации и объем получаемой ими помощи.

Итак, начнем с того, что этот потенциал определяется на основе многих факторов, но базовым из них является наличие человеческих ресурсов. Совокупная численность населения этих четырех стран накануне войны составляла примерно 37 млн человек, а СССР – приблизительно 196,5 млн человек. При примерно одинаковом уровне промышленного и технического развития это позволяло бы СССР достичь превосходства в производстве над ними, в том числе, разумеется, и самолетов, более чем в пять раз. Если учесть, что в СССР в строю тогда было в общей сложности около 20 тыс. боевых самолетов, то, значит, по логике эти страны, вместе взятые, могли иметь почти 4 тыс. аналогичных крылатых машин. Если, конечно, они имели еще и примерно одинаковый уровень милитаризации экономики и получали одинаковую помощь из других стран.

Конечно, к концу 30-х годов в экономическом и научно-техническом развитии СССР стал сильно опережать эти страны, но вряд ли по основным относительным (на душу населения) экономическим показателям он превосходил их более чем в два раза. Венгрия, например, была одной из основных частей не так давно до этого распавшейся Австро-Венгерской империи, которая была государством со средним для Европы уровнем развития. Словакия, хотя тоже была некогда частью этой империи, по уровню своего экономического и промышленно-технического развития отставала от Венгрии. Однако ей досталась значительная часть вооружения только что распавшейся Чехословакии, уровень развития которой был выше среднего. Финляндия не входила тогда в число высокоразвитых стран, но активно милитаризировалась. И в этом ей помогали многие государства: Великобритания, Франция, Италия, Германия, Швеция и даже ЮАС. Румыния традиционно считается одной из наименее развитых стран Европы, но это не значит, что в ней тогда не развивалась авиационная промышленность. При этом уровень ее милитаризации был высокий, и ей наряду с Финляндией старались помочь едва ли не все ведущие государства Запада, поскольку рассматривали обе эти страны как важные форпосты в борьбе против большевистского СССР. А вот нашей стране, промышленность которой до середины 20-х годов находилась в разрухе, тогда никто не помогал. Если, конечно, не считать взаимовыгодное сотрудничество западных фирм с советскими хозяйственными властями в ходе индустриализации СССР. Да и то в середине 30-х годов оно было почти полностью свернуто. К тому же это сотрудничество оборонную сферу непосредственно почти не затрагивало. Можно, правда, еще вспомнить, что после определенного улучшения отношений с Германией накануне войны советские власти умудрились получить доступ к некоторым немецким вооружениям и технологиям. Да еще кое-что прихватили во время польской кампании 1939 года и приграничных инцидентов.

Что касается уровня милитаризации этих стран, то к войне в Европе тогда все готовились почти в равной мере. И уж Румыния с Финляндией в этом никак не отставали от СССР, как бы ни пытались нам рассказывать сказки о белой и пушистой Финляндии и бедной и несчастной Румынии. Ибо взаимных претензий и притязаний было много, и, как уже сказано, не меньше было желающих извне использовать против СССР существовавшую напряженность в отношениях между странами в Восточной Европе. Так что наличие в ВВС этих четырех стран накануне войны двух тыс. боевых самолетов вполне реально.

Следует также обратить внимание на то, что восточноевропейские союзники Германии имели возможность сосредоточить против СССР гораздо бόльшую долю своих самолетов (можно сказать, практически все боеготовые), нежели СССР. Если нашей стране приходилось реагировать на внешние угрозы и на других направлениях (на Дальнем Востоке, в Забайкалье, Средней Азии, Закавказье), а территория СССР для передислокации воинских частей очень обширна, то у этих стран противников больше не было, а их территория была в десятки раз меньше. И хотя между Румынией и Венгрией, а также между Венгрией и Словакией были конфликты, к июню 1941 года они были сведены на нет их общей союзницей Германией. Поэтому всё, что в этих странах было способно летать с вооружением на борту, было фактически нацелено на СССР. Исходя из этого, 1150 боеготовых самолетов – это скорее заниженная цифра, нежели завышенная. Вероятно, в этих странах тогда было много небоеготовых самолетов, но все-таки вряд ли их число могло достигать половину от их общего количества. Поэтому указанное число нацеленных на СССР боеготовых самолетов представляется близким к минимально возможному, нежели к максимально возможному.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: