Сергей Третьяк - Трудный путь к Победе

- Название:Трудный путь к Победе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентБелорусская наука23f2ec98-e1c1-11e3-8a90-0025905a069a

- Год:2015

- Город:Минск

- ISBN:978-985-08-1848-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Третьяк - Трудный путь к Победе краткое содержание

В популярной форме раскрыта история Белорусской стратегической наступательной операции 1944 г., военных кампаний советских и союзнических войск в Европе и на Дальнем Востоке в 1945 г., приведших к сокрушению нацистской Германии и милитаристской Японии и победному завершению Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Трудный путь к Победе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Не выдерживают критики непрофессиональные действия как командного состава, так и судовых команд Тихоокеанского флота. Адмиралы во Владивостоке и Советской Гавани смертельно боялись призрака японского Объединённого флота, судовые же команды на него охотились. Обнаруживали и отражали атаки несуществующих линейных и крейсерских соединений, топили глубинными бомбами несуществующие подлодки, отражали зенитным огнём ночные атаки несуществующих торпедоносцев… В одном из подобных «боёв», а именно 14 августа 1945 г. в районе Сейсина, сторожевой корабль «Вьюга» и большой охотник БО-307 чуть было не потопили большой охотник БО-306, приняв его за японский сторожевик. На БО-306 было 6 убитых и 10 раненых, а сам корабль лишился хода. Также непонятно, зачем к перевозке из Советской Гавани на Южный Сахалин горючего и машинного масла для советских кораблей понадобилось привлекать три подводные лодки – ведь Отомари не блокадный Севастополь в 1942 г.

Постановка боевой задачи экипажу советского гидросамолёта. Август 1945 г.

На улице китайского городка во Внутренней Монголии. Август 1945 г.

Через Гоби и Хинган. Август 1945 г.

К Порт-Артуру. Август 1945 г.

В Порт-Артуре. Август 1945 г.

Советские стрелки в бою за Муданьцзян. Август 1945 г.

Торпедоносцы Тихоокеанского флота готовятся к боевому вылету. Август 1945 г.

К берегам Северной Кореи. Август 1945 г.

Восстановление железнодорожного моста. Август 1945 г.

Курильские острова. Высадка десанта. Август 1945 г.

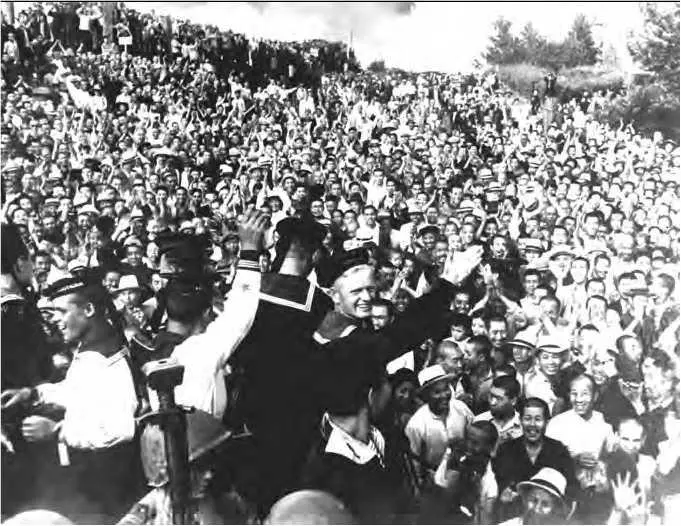

Японские генералы сдаются в советский плен. Август 1945 г.

Пленные японские солдаты и офицеры. Август 1945 г.

Трофеи Красной Армии: пушки

Трофеи Красной Армии: танки

Трофеи Красной Армии: флажки – талисманы японских солдат

Трофеи Красной Армии: автомобили

Советские солдаты на марше в Корее. Октябрь 1945 г.

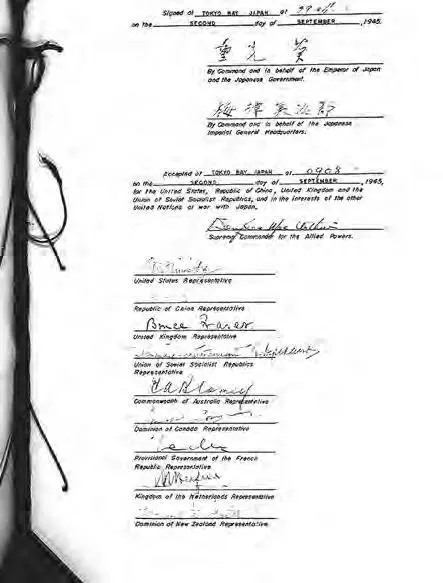

Акт о безоговорочной капитуляции Японии. 2 сентября 1945 г.

Выставка трофейного японского оружия. Москва, октябрь 1945 г.

Плакат «Мы победили», 1945 г.

7. «Разбор полётов»: как сражались и умирали сыны Ниппон

Японская «Война за Великую Восточную Азию и Тихий океан» закончилась так, как и должна была закончиться. Материальные и людские ресурсы союзников, их технический и технологический уровень были настолько значительнее японских, что подножка Пёрл-Харбора и Сингапура в стратегическом плане ничего островной империи не дала. Последние самураи, отмечает историк И. Можейко, жили в выдуманном мире, где не изучали экономики.

В Японии времён войны не было обязательной фигуры всех больших войн – военного вождя. На время войны подобный лидер незаменим. Можно менять генералов, но не лидера – вождя, президента, премьер-министра… Теоретически Японской Империей правил император, и он принимал кардинальные решения. На деле же «божественный монарх» лишь подписывал эдикты, указы и рескрипты, выражавшие точку зрения наиболее сильной в данный момент группировки во властных структурах. И если генералов и адмиралов в Японии меняли, то это делали не император и правительство, а другие генералы и адмиралы, главнее главных – Императорская Ставка. У Ставки была сверхзадача – покорение Азии. И никто не осмелился задать Ставке вопрос, а зачем она нужна? Такие вопросы диктаторам, даже коллективным, не задают.

В политическом плане Япония продолжала оставаться феодальной страной, а её армия сохранила многие черты феодального самурайского ополчения. Обычным делом было неповиновение нижестоящих начальников вышестоящим, «борьба за своё мнение» и апелляции к императору. И маршал, и генерал, и полковник мог отказать в повиновении своему непосредственному начальнику, потому что у него было своё мнение, и вместо выполнения приказа повести свою армию, дивизию, отряд, куда глаза глядят. В Квантунской армии многие генералы были старше своего главкома О. Ямада, полагали себя более опытными и на этом основании саботировали его приказы и планы. Стремление каждого вида японских вооружённых сил к абсолютной самостоятельности, распри между армейскими и флотскими начальниками создавали серьёзные препятствия для согласования, особенно для организации совместных действий армии и флота. И если это не играло особой роли в период побед, то заметно сказывалось в случаях осложнения обстановки и нередко имело катастрофические последствия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: