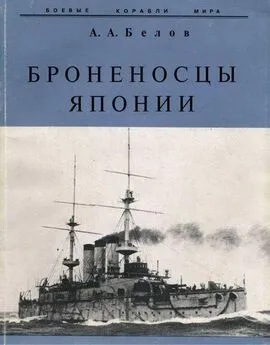

Александр Белов - Броненосцы Японии. Часть 1. “Фусо”, “Чен-Иен”, “Фудзи”, “Ясима”, “Сикисима”, “Хацусе”, “Асахи” и “Микаса” (1875-1922 гг.)

- Название:Броненосцы Японии. Часть 1. “Фусо”, “Чен-Иен”, “Фудзи”, “Ясима”, “Сикисима”, “Хацусе”, “Асахи” и “Микаса” (1875-1922 гг.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АНО «ИСТФЛОТ»

- Год:2012

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Белов - Броненосцы Японии. Часть 1. “Фусо”, “Чен-Иен”, “Фудзи”, “Ясима”, “Сикисима”, “Хацусе”, “Асахи” и “Микаса” (1875-1922 гг.) краткое содержание

По сравнению с изданием 1998 г., работа дополнена рядом документов, таблиц, схем и фотографий, разделена на три части. В первой части приведены описания восьми броненосцев от “Фусо” до “Микаса”, а также первых броненосных кораблей “Адзума” (“Котецу”), “Рюсо”, “Конго” и “Хией”. Тема их боевого использования исследована более глубоко и отдельно освещена в готовящейся к публикации второй части книги под названием “Броненосцы Японии в бою”. За время войны из броненосных кораблей Япония потеряла два броненосца из шести и ни одного броненосного крейсера из семи. В ходе боевых действий благодаря союзной британской поддержке она получила ещё два броненосных крейсера итальянской постройки. После войны страна пополнила свой броненосный флот девятью трофеями – восемью броненосцами и одним броненосным крейсером. В готовящейся к публикации третьей части книги дана характеристика послевоенного развития японского кораблестроения, приведены описания восьми трофейных русских броненосцев и восьми кораблей этого класса, вошедших в строй после войны с Россией. В этой же части помещены приложения, позволяющие более полно оценить этапы развития кораблестроения в Европе, в первую очередь в Британии, и в Японии.

Предназначена для широкого круга читателей, интересующихся военно-морской историей.

Прим. OCR: К сожалению упомянутых второй и третьей части не найдено.

Броненосцы Японии. Часть 1. “Фусо”, “Чен-Иен”, “Фудзи”, “Ясима”, “Сикисима”, “Хацусе”, “Асахи” и “Микаса” (1875-1922 гг.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

По отечественным же данным, броненосец проходил капитальный ремонт в 1898 г., после аварии у о. Сикоку, когда и мог, вероятнее всего, сменить орудия. Его водоизмещение тогда увеличилось до 3770 т.

Во время войны с Китаем “Фусо” применял свою артиллерию по реальному морскому противнику в первый и последний раз. Всю войну капитан 1 ранга Араи командовал кораблем, входившим в состав главной эскадры в сражении при Ялу. Так как к этому времени корабль, прослужив уже более 18 лет, мог вероятнее всего развивать скорость самое большее от 10 до 11 узлов, его броня из кованого железа могла оказывать лишь незначительное сопротивление уже употреблявшимся в то время стальным снарядам, а на вооружении броненосец имел всего два современных орудия, не считая малокалиберных, то и вклад его в общую победу оказался скромен. Недаром “Фусо” подвергся модернизации одним из последних японских броненосных кораблей, как наименее ценный, возможная задержка со вводом в строй которого менее других скажется на общей боеготовности флота.

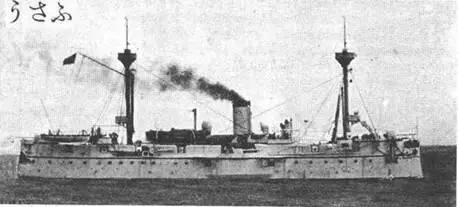

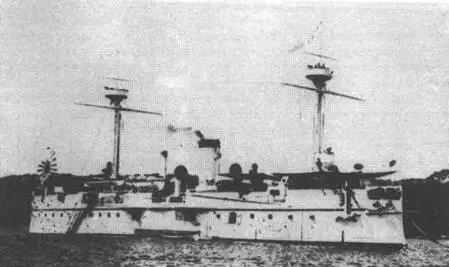

"Фусо" после модернизации

При Ялу он занимал предпоследнее место в японской линейной колонне из десяти кораблей впереди “Хией” и после “Хасидате”. Тихоходный, он постепенно все более отставал от своей колонны, рискуя попасть под сосредоточенный удар сильных броненосцев противника, но продолжал вопреки этому добросовестно повторять все маневры переднего мателота. В этом бою шедшие в арьергарде японские тихоходные корабли рано покинули свои места в строю, потому что они не смогли выдержать столкновения с неприятелем на близком расстоянии и, будучи кораблями слабо защищёнными и вооружёнными, могли быть наверняка уничтоженными. “Фусо” оказался исключением, его все-таки выручали броня и везение. У китайцев по причине меньшей скорости практически не существовало шансов таранить корабли летучего отряда или навязать им свою волю, но в колонне главной эскадры к концу боя один такой корабль оставался – “Фусо”. На него напасть они еще могли, но к тому времени подавляющий перевес в силах был на стороне их противника. В итоге “Фусо” остался лишь одним из четырёх ветеранов главной эскадры, успешно завершившем все из японских боевых манёвров и не потерявшем при этом своего места в строю, и одним из тех кораблей в эскадре, которые избежали серьёзных повреждений, заняв шестое место в списке потерь личного состава. По данным Ф. Т. Джейна, правда, считается что он получил более тяжелые повреждения. Однако такое мнение не подтверждается списком потерь, хотя, конечно, и тот может оказаться искаженным либо случайно, либо намеренно.

Вероятнее всего, если японцы и занизили число своих потерь, то равномерно по всей эскадре. Количество выведенных из строя членов экипажа “Фусо” по разным источникам не совпадает: 2 убитых и 12 раненых или один офицер и четыре матроса убитыми и один офицер и шесть матросов ранеными. Главное, после сражения фрегат остался в строю и продолжал сражаться в составе главной эскадры всю войну. Данных о потерях и повреждениях корабля в других боях этой войны не имеется. Факт получения кораблем ущерба во время захвата Вей Ха Вея, изложенный в одном из источников, другими не подтверждается.

Совсем судьба отвернулась от “Фусо” уже после войны, 29 ноября 1897 г., когда сильным ветром броненосец сорвало с якоря неподалеку от о. Сикоку и после дрейфования его протаранил крейсер “Мацусима”, чем еще раз подтвердил опасность тарана в первую очередь для своих кораблей. Вероятно, крёйсер пытался оказать помощь дрейфующему кораблю, который, видимо, не мог сразу дать ход, но неудачно сманеврировал. Угроза затопления от поступающей через пробоину воды, с которой не справлялись водоотливные средства, на момент постройки считавшиеся избыточными, вынудило командира направить броненосец к берегу, на риф около Ниихамы. “Фусо” затонул, успев добраться до мелководья, но в сентябре 1898 г. (по другим данным, через два месяца) его подняли и отвели для ремонта на верфь в Куре.

Ко времени русско-японской войны, он снова оказался в строю, поднял вымпел и примкнул к действующему флоту. Его артиллерийское вооружение теперь состояло из двух 152-мм, четырех 120-мм 40-калиберных и одиннадцати 47-мм (3- фунтовых) орудий. Обе 152-мм пушки были смонтированы побортно в батарее под главной палубой, где первоначально размещались 240-мм Крупповские, и защищались 203-мм "броней,, amp; 120-мм орудия установлены открыто на верхней палубе по одному на баке и на юте и два побортно в районе миделя. Торпедных аппарата стало три, а мачты украсились радиоантенной. Корабль по совместительству стал радиоретранслятором.

“Когда Соединённый флот вышел из Сасебо и начал свои операции против Порт-Артура и Чемульпо, начальник 3-й эскадры вице-адмирал Катаока с 5-м и 6-м боевыми отрядами (“Чиода” находился у Чемульпо) вышел также из порта Куре и 24 января (6 февраля) прибыл в Такесики.” [37] Более 20 кораблей соединения начали дозорную службу по охране Корейского пролива. 7-й боевой отряд эскадры – броненосец “Фусо” и канлодки – Катаока направил к южным берегам Кореи.

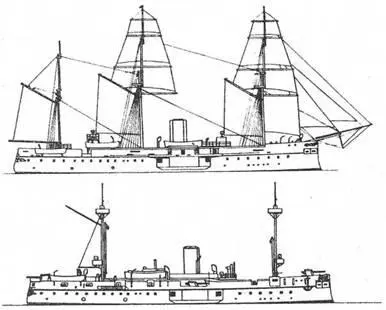

Наружный вид казематированного фрегата "Фусо" в 1878 г. (вверху) и после модернизации в 1898 г.

Официально 3-ю эскадру зачислили в состав Соединённого флота несколько позже – 3-4 марта. [37] До этого времени соединение Катаоки числилось самостоятельным, первоначально предназначенным для дозора в Корейском проливе и противодействия Владивостокским крейсерам. [37] С первой задачей 3-я эскадра справиться могла, а со второй – нет.

Встреча любого её отряда с крейсерами из Владивостока могла повторить расстрел в Чемульпо от 9 февраля, но с печальным результатом уже для японцев, а они этого благоразумно не желали. Адмирал Того с броненосцами и броненосными крейсерами стремился почаще и подольше находиться у юго- западных берегов Кореи, в районе Мозампо, чтобы при необходимости поддержать Катаоку и защитить свои транспорты с войсками и грузами, шедшие в Корею. Против Порт-Артура Того мог пока совершать лишь кратковременные набеги, как 23-25 февраля, когда главная нагрузка легла на миноносцы и заградители, а броненосцы с крейсерами лишь обеспечивали действия лёгких сил.

Утром 7 марта корабли 7 боевого отряда подошли к устью р. Тайдон (Тэдонган) возле Цинампо, приняв на себя дозорно-конвойные функции 4 отряда. Устаревший, хотя перевооружённый, броненосец “Фусо” и канлодки 7 отряда не могли оказать серьёзного противодействия противнику, но отогнать миноносцы и доложить по радиотелеграфу о нападении были способны. Главной задачей других кораблей, ушедших к Владивостоку и Порт-Артуру, являлось отвлечение русского флота на себя, чтобы транспорты с войсками и грузами смогли беспрепятственно проходить в Цинампо.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Жуков - История Японии [Т.II. 1868-1998]](/books/1074177/aleksandr-zhukov-istoriya-yaponii-t-ii-1868-1998.webp)