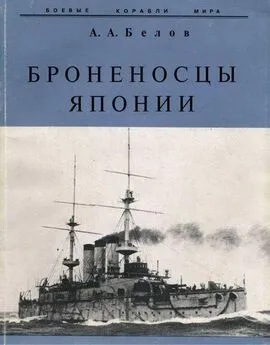

Александр Белов - Броненосцы Японии. Часть 1. “Фусо”, “Чен-Иен”, “Фудзи”, “Ясима”, “Сикисима”, “Хацусе”, “Асахи” и “Микаса” (1875-1922 гг.)

- Название:Броненосцы Японии. Часть 1. “Фусо”, “Чен-Иен”, “Фудзи”, “Ясима”, “Сикисима”, “Хацусе”, “Асахи” и “Микаса” (1875-1922 гг.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АНО «ИСТФЛОТ»

- Год:2012

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Белов - Броненосцы Японии. Часть 1. “Фусо”, “Чен-Иен”, “Фудзи”, “Ясима”, “Сикисима”, “Хацусе”, “Асахи” и “Микаса” (1875-1922 гг.) краткое содержание

По сравнению с изданием 1998 г., работа дополнена рядом документов, таблиц, схем и фотографий, разделена на три части. В первой части приведены описания восьми броненосцев от “Фусо” до “Микаса”, а также первых броненосных кораблей “Адзума” (“Котецу”), “Рюсо”, “Конго” и “Хией”. Тема их боевого использования исследована более глубоко и отдельно освещена в готовящейся к публикации второй части книги под названием “Броненосцы Японии в бою”. За время войны из броненосных кораблей Япония потеряла два броненосца из шести и ни одного броненосного крейсера из семи. В ходе боевых действий благодаря союзной британской поддержке она получила ещё два броненосных крейсера итальянской постройки. После войны страна пополнила свой броненосный флот девятью трофеями – восемью броненосцами и одним броненосным крейсером. В готовящейся к публикации третьей части книги дана характеристика послевоенного развития японского кораблестроения, приведены описания восьми трофейных русских броненосцев и восьми кораблей этого класса, вошедших в строй после войны с Россией. В этой же части помещены приложения, позволяющие более полно оценить этапы развития кораблестроения в Европе, в первую очередь в Британии, и в Японии.

Предназначена для широкого круга читателей, интересующихся военно-морской историей.

Прим. OCR: К сожалению упомянутых второй и третьей части не найдено.

Броненосцы Японии. Часть 1. “Фусо”, “Чен-Иен”, “Фудзи”, “Ясима”, “Сикисима”, “Хацусе”, “Асахи” и “Микаса” (1875-1922 гг.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Часть корпуса над той же палубой также разделялась системой продольных и поперечных переборок на 23 водонепроницаемых отсека, которые снабжались водонепроницаемыми же дверями. Отделения, располагавшиеся выше и ниже первой палубы и шедшие вдоль борта, использовались для размещения запасов угля, создавая дополнительную защиту, и частично служили в качестве провизионных кладовых. Подводная часть корпуса имела два протяженных боковых киля для уменьшения бортовой качки. Две мачты, в отличие от “Фусо”, уже изначально не планировались для размещения парусного вооружения и оснащались двумя боевыми марсами (т. н. “вороньими гнездами”), предназначенными для установки револьверных пушек Гочкиса.

Броневой пояс, в отличие от “Фусо”, защищал борт не по всей длине корабля, а лишь в меньшей ее половине, зато броня ставилась сталежелезная. В средней части корвета размещалась обшитая броней компаунд цитадель, имевшая длину 42 м и прикрытая сверху 75-мм плоской броневой палубой. Броня пояса цитадели имела дифференцированную толщину: на расстоянии 2,3 м выше и 0,6 м ниже ватерлинии – 356 мм с утоньшением до 254 мм в верхней и 152 мм в нижней кромках. По другим данным, она опускалась ниже ватерлинии на 1,5 м и имела там толщину 203 мм, а выше, в средней части – 356 мм и еще выше-254 мм. Тиковые подкладки под броню имели одинаковую с прилегающими бронеплитами толщину.

| Сравнительные данные артиллерийского вооружения броненосцев “Чен Иен” и “Заксен” | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Название корабля | Водоизмещение,т | Артиллерия, калибр в мм,число | Вес выбрасываемого металла, кг | |||||||

| 305 | 260 | 150 | 9 фн | всего | общий | с борта | с носа | с кормы | ||

| “Чен Иен” (Япония) | 7430 | 4 | - | 2 | 2 | 8 | 1426,5 | 764 | 1375,5 | 1375,5 |

| “Заксен” (Германия) | 7400 | - | 6 | - | 2 | 8 | 1130,5 | 565 | 756,5 | 782,5 |

Броневые переборки (траверзы) цитадели, защищавшие центр корабля от продольного огня, имели ту же толщину, что и ее борта и к их нижним кромкам примыкала карапасная (франц. carapace – панцирь черепахи) броневая палуба толщиной 76 мм, расположенная ниже ватерлинии, идущая с наклоном вниз в нос и корму и являвшаяся единственной защитой неброненосных оконечностей. В носовой части эта палуба имела более заметный наклон и опускалась до 3,3 м ниже грузовой ватерлинии для соединения с верхней частью тарана. Сверху на передней части цитадели со смещением к носу корабля размещался редут, имевший в плане гантелеобразную форму и защищенный 305-мм броней.

Внутри редута, большая ось которого направлялась к диаметральной плоскости под углом 50° и имела длину 21,4 м, в шахматном порядке размещались две орудийные платформы, каждая для двух 305-мм орудий, а между ними находилась также защищенная 305-мм броней эллиптическая в плане боевая рубка, большая ось которой была перпендикулярна большой оси редута. По другим, более ранним данным, толщина брони редута – 254, а рубки – 203 мм. Палуба над цитаделью под редутом не бронировалась, а 76-мм броню имела крыша редута, совпадавшая с верхней палубой. Все броневые плиты изготавливались на Германском заводе Диллингера по так называемой тогда смешанной системе. Так как орудийные платформы защищались 305-мм броней редута, то особой защиты для подачи боеприпасов, как в то время считалось, более не требовалось. Остальные части корвета защиты не имели.

Артиллерийское вооружение корабля первоначально состояло только из казнозарядных орудий: четырех 305-мм с длиной ствола в 25 калибров и весом 37 т каждое, двух 150-мм (5,91") 35-калиберных весом по 4770 кг, двух шлюпочных 75-мм (2,95", 9-фунтовых) нарезных весом по 100 кг, установленных на надстройке, и шести малокалиберных 37-мм скорострельных орудий Гочкиса на марсах. По другим данным, по 4 – на мостиках и 4 – на марсах; либо по 6 и 4 соответственно. Малокалиберные пушки имели малый вес, оказались просты в установке, поэтому их число при необходимости легко увеличивалось, а месторасположение изменялось.

Орудия главного калибра стояли попарно на общих поворотных платформах, находящихся внутри редута и защищались сверху стальными куполами толщиной 76 мм с утолщением у амбразур до 152 мм. Вращались платформы гидравлическим приводом (по другим данным, паровой машиной) а для аварийной ситуации предусматривался и ручной привод. В качестве рабочей жидкости в гидросистеме применялась вода. Из 150-мм орудий одно находилось на баке, а другое – на юте, оба на поворотных платформах с центральными штырями (на центральных станках). Как 305-мм, так и 150-мм пушки защищались от огня малокалиберной скорострельной артиллерии и штуцеров стальными куполами, которые снаружи напоминали башни, но фактически оказывались лишь лёгким прикрытием из стальных плит толщиной от 51 до 75 мм возле амбразур.

Такое размещение артиллерии считалось в то время оптимальным с точки зрения возможности обстрела всеми шестью орудиями целей в горизонтальной плоскости. На имевшиеся т.н. “мёртвые зоны”, когда башни створились и все стрелять не могли, особого внимания не обращалось, как и на возможное воздействие пороховых газов. В действительности, когда оси 305-мм орудий совпадали с диаметральной плоскостью или хотя бы приближались к ней, то струя газов от внутреннего орудия каждого барбета не только могла помешать действию 150-мм пушки, но и даже разрушить ее башню.

На “Чен Иен” носовая платформа с орудиями главного калибра, расположенная по правому борту, имела большие углы обстрела, чем та, что размещалась по левому борту ближе к корме. Теоретически носовая башня могла обстреливать все цели по правому борту в секторе от 0 до 180°, а по левому от 0 до 90° (сектор от 0 до 15° по левому борту закрывала носовая 150-мм башня). Дальше левого траверза ей мешали вести огонь боевая рубка и купол другой пары 305-мм орудий.

Вторая могла поражать все цели по левому борту в секторе от 0 до 180°, а по другому – лишь строго по траверзу. Чуть развернуться и стрелять в нос на правый борт ей мешали носовые башни главного и среднего калибров, а в корму-» обе дымовые трубы.

Носовая башня 305-мм орудий правого борта имела сектор обстрела 180° на п.б. и 15°-90° от траверза на л.б., кормовая башня 305-мм орудий левого борта 180° на л.б. и 15°-90° от траверза на п.б., носовая башня 152-мм орудия по 165° на борт, кормовая по 170°.

Для “Чен Иен” предпочтительнее всего было держать противника по левому борту в секторе 15-90°, когда теоретически его могли обстреливать все орудия главного и среднего калибров. На практике же огонь на углах, близких к граничным, приводил к повреждениям на собственном корабле, что и случилось при завязке боя при Ялу, когда получил ранение командующий флотом. В этом сражении китайским броненосцам целесообразно было держать противника на носовых углах и при маневрах поворачивать вправо, стремясь обеспечить всем 305- и 152-мм орудиям возможность вести огонь. Что и выполнялось, как это особенно заметно по схемам, приведенным В. К. Витгефтом [6, 1895 г.]. На беду этих кораблей, их орудия оказались ко времени боя устарелыми, имевшими низкую скорострельность, а потому и не сумевшими нанести противнику тяжких повреждений и потерь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Жуков - История Японии [Т.II. 1868-1998]](/books/1074177/aleksandr-zhukov-istoriya-yaponii-t-ii-1868-1998.webp)