Филип Болл - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку

- Название:Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 5 редакция

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-113519-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Филип Болл - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку краткое содержание

Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

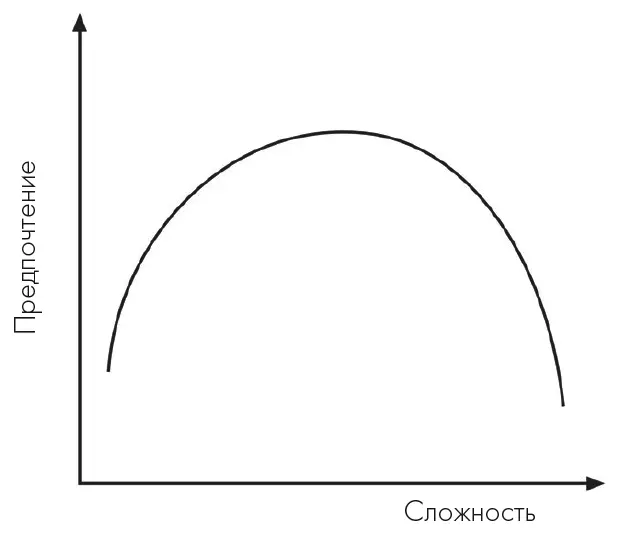

Рис. 11.5 Обычно люди предпочитают мелодии оптимальной сложности – не слишком простые, но и не слишком трудные.

Эти исследования подтверждают нашу уверенность, что более сложная музыка требует настойчивости, но потенциально приятна для тех, кто ее придерживается. Для молодых классических композиторов, которые испытывают трудности при выведении своей музыки на публику, есть довольно разочаровывающее замечание: если их музыка амбициозна (а с новой музыкой, как правило, так и бывает), то может потребоваться несколько выступлений, прежде чем слушатели в достаточной степени освоят стиль и шаблоны для осуществления грамотной оценки.

Где находится пик предпочтения в сравнении со сложностью? Можно предположить, что у большинства людей он расположен ближе к Бенни Гудману, чем к Сесилу Тейлору. В поп-музыке невозможен хит, который будет медленно зреть в умах слушателей по мере многократного прослушивания: популярное произведение должно увлекать с первого раза. Музыкальные психологи Туомас Эерола и Адриан Норт обнаружили уклон в сторону меньшей сложности в песнях «Тhe Beatles»: они разработали способы измерения сложности мелодий на основе нескольких теорий о возникновении музыкальных ожиданий, о которых мы говорили выше, например, посредством учета тональной иерархии нот, ожиданий о величине шага мелодии и ритмических шаблонов (вариативности, синкопы). Исследователи приложили к каждой мелодии меры сложности, которые количественно определили, насколько четко настроена мелодия и соответствует ли она ожиданиям в пространстве каждого из этих измерений, затем они определили, какое из измерений наиболее четко отразило восприятие слушателями мелодической сложности, сравнивая их с оценками участников (от нуля до десяти). Таким образом было определено пять ключевых параметров в модели; их объединение позволило создать единый рейтинг, рассчитанный исключительно по самой музыке и надежно предсказывающий, как слушатели станут оценивать ее сложность.

Эерола и Норт применили все измерения, чтобы вычислить «сложность» ста восьмидесяти двух песен «Битлз». Они обнаружили, что песни усложнялись с течением времени между 1962 и 1970 годами. Так как эта информация полностью совпадает с ощущениями любого фаната «Тhe Beatles» (сравните, например, песню «All My Loving» (1963) и «Mean Mr Mustard» (1969)), можно сделать вывод, что исследователям удалось прощупать реальное свойство музыки. Как эта тенденция воздействует на поведение покупающей музыку публики? Если судить о популярности на основе количества недель, в течение которых сингл находился на первых позициях музыкальных чартов Великобритании, систематическое повышение сложности негативно сказывается на его успехе; то же произошло и с целыми альбомами группы, что соответствовало оценке уровня сложности входивших в них песен.

Даже самые простые мелодии ранних «Битлз» уже находились на пике или за его пределами перевернутой U-образной кривой предпочтений публики – это предположение обескураживает. Получается, что музыкальный вкус большинства из нас не ушел далеко от детских песенок (разумеется, «Тhe Beatles» смогли гениально исполнить даже песни такого рода, например, «Yellow Submarine» и «Ob-La-Di, Ob-La-Da»). Но если отойти от чисто коммерческой точки зрения, то утверждение, что общественное мнение не должно расцениваться в качестве значимой меры художественного успеха, оказывается спорным. В конце концов, более поздние работы «Битлз» повсеместно рассматриваются как самое четкое выражение их гения.

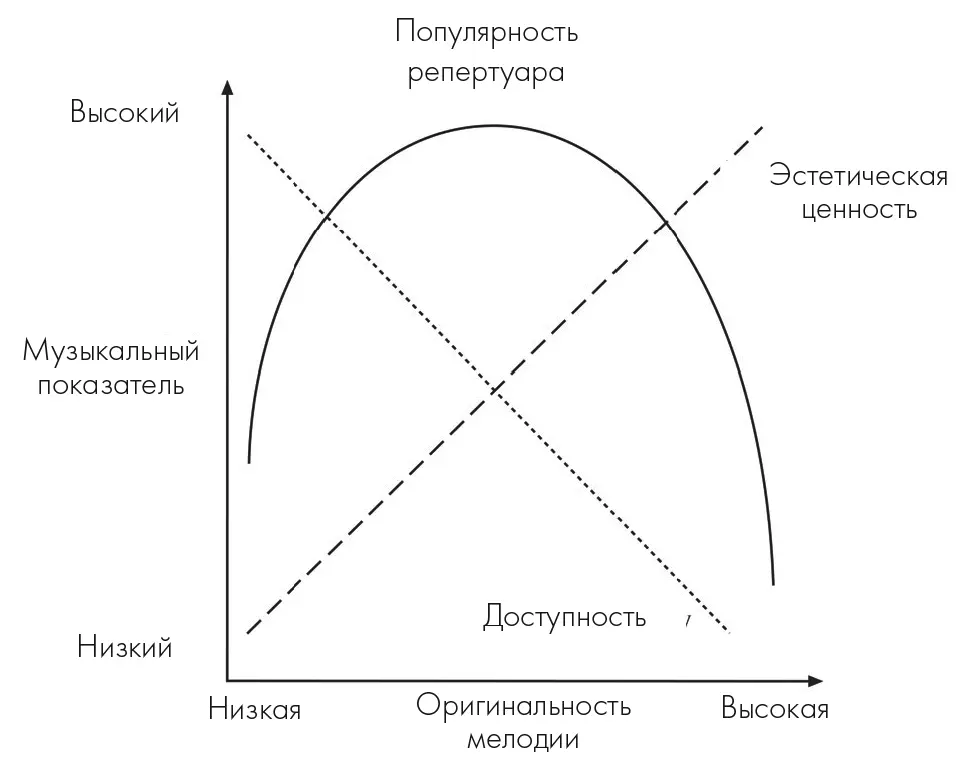

Интересно, что очень похожие отношения были описаны в работах Дина Кейта Саймонтона об «оригинальности» в классическом репертуаре. Измерение оригинальности Саймонтона – степень девиации от традиционных первых шести нот темы или мелодии – можно также использовать как определение сложности. Чем выше оригинальность, тем сложнее и менее предсказуема мелодия (измерение Саймонтона устроено проще, чем измерение Эеорла и Норта, так как в нем рассматривается только статистика тонов). Саймонтон обнаружил, что слушатели оживляются – становятся внимательнее, – если музыка «оригинальнее», чем можно было подумать. Но что им больше нравится: оригинальность или предсказуемость? Чтобы составить оценку по обширному списку композиций в примере Саймонтона (напомню, что оригинальность измеряется всего по первым шести нотам темы), он проверил частоту исполнения композиций на публике. По всей вероятности, таким образом можно выяснить, насколько хорошо каждое произведение вписалось в классический репертуар. Разумеется, найдется целый список факторов помимо популярности, которые влияют на частоту исполнения композиции (размер оркестра, например), но все равно данные подсчеты могут помочь составить некое общее представление. График популярности репертуара против «оригинальности» в очередной раз выглядел как перевернутая U (вообще-то больше похоже на перевернутую J, так как начало находится на более высокой точке, чем конец) (Рис. 11.6).

Популярность, конечно, не самый лучший критерий художественной ценности. Но Саймонтон задался вопросом, говорит ли его измерение оригинальности что-либо об эстетике и доступности. Ответы на эти вопросы неизбежно субъективны, но он все же решил полагаться на мнение одного человека – не свое собственное, а Ричарда С. Хэлси, чья огромная книга «Классическая музыка для дома и библиотеки», вышедшая в 1976 году, содержала как оценки «эстетической ценности», так и «уровень прослушивания» (доступности) всех перечисленных работ. По Хэлси, эстетическая ценность закрепляется за произведениями, которые выдержат повторные прослушивания и не поблекнут, а «доступность» выражается в их уместности для музыкальной школы и училища.

Рис. 11.6 Популярность репертуара классической музыки, высчитанная по количеству исполнений, представляет собой оптимальный фактор измерения «оригинальности». Таким образом можно наблюдать компромисс между доступностью и «эстетической ценностью».

Саймонтон обнаружил, что баллы Хэлси за эстетическое значение неуклонно росли по мере роста оригинальности, но доступность постоянно снижалась. Он полагал, что пик кривой популярности наступает, когда рост интереса к музыке, измеряемый ее эстетическим значением, перевешивается ее уменьшенной доступностью: это тот самый момент, когда люди начинают воспринимать музыку как слишком сложную и не стоящую усилий, потраченных на ее оценку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: