Филип Болл - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку

- Название:Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 5 редакция

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-113519-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Филип Болл - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку краткое содержание

Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Если все, чего мы хотим от музыки, это давать нам больше того, что мы уже знаем и любим, то она будет обеднять нас. Любая технология, которая расширяет доступную нам вселенную выборов, изначально кажется вполне приемлемой, но если конечный результат ее работы будет таким, то мы будем все время оставаться в пределах зоны комфорта и слушать только голоса, которые вызывают у нас симпатию. Мы ставим себя под угрозу пребывания в безыдейной пассивности, где наша креативность, воображение и интеллект будут перебиваться на безразличном, монотонном увещевании. Мы рискуем потерять из виду все богатство музыки.

12

Парландо

Почему музыка говорит с нами

Музыка – это язык? Или она ближе к невербальной коммуникации?

По словам французского композитора Альбера Русселя, музыкант «один на свете со своим более или менее непостижимым языком». Это поразительный образ – во‐первых, потому что он подразумевает, что музыка действительно сродни лингвистике, а во‐вторых, потому, что он предполагает, что никто не в состоянии ее понять. Руссель изображает композитора или исполнителя как чужака в чужой стране, отчаянно пытающегося общаться, но встречающего только пустые взгляды.

К счастью, музыка, кажется, не настолько непостижима, как считал Руссель, в чем мы убедились на нескольких примерах. Но является ли музыка языком? [87] Клод Леви-Стросс, кажется, подобрал слова более удачно. Он говорил, что музыка не непостижима, а непереводима. Мы понимаем, но не можем облечь свое понимание в слова. Позднее мы подробнее остановимся на этом моменте.

Связь музыки и речи возникла в незапамятные времена. Во второй главе мы обсуждали, что некоторые исследователи считают в эволюционном смысле эти два психоакустических феномена плодами одного дерева: человеческая коммуникация началась с появления «музоречи». Если музыка сегодня все еще подобна речи, то в ней должны различаться синтаксис и грамматика. Леонард Бернстайн придерживался этого мнения: в своей книге «Вопрос, оставшийся без ответа» («The Unanswered Question») он изложил несколько лингвистических характеристик музыки.

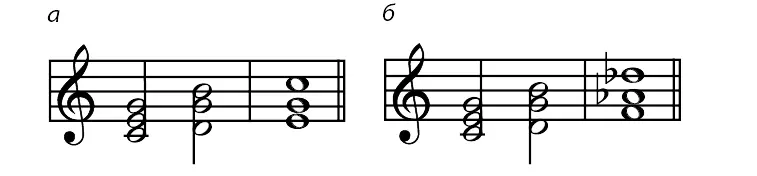

Рис. 12.11 Простая гармоническая последовательность оканчивается автентической каденцией и кажется верной с точки зрения синтаксиса (а), а последовательность, оканчивающаяся неожиданным аккордом, по ощущениям нарушает нормальный синтаксис западной тональной музыки (б).

Сейчас мы не говорим о возможном семантическом значении музыки – то есть может ли она «сказать» что-то; эту полемику мы оставим до следующей главы, тем более что сравнение с речью от нее не зависит. Параллели возникают потому, что музыка и речь очень похожи на структурном уровне.

Чтобы понять такую точку зрения, давайте разберем каденциальную структуру I–V-I: представьте, что за аккордом до следует соль, а потом снова до (Рис. 12.1а). Что «означает» аккорд до? Ровным счетом ничего! Но что предполагает эта последовательность, если учесть, что вы выросли в традиции западной музыки (то есть всю жизнь слушали радио и авторские поп-песни и любите «прекрасные мелодии»). Я предполагаю, что она говорит следующее: «Послушай короткую сказку: начало, середина и конец». О чем же эта сказка? Ни о чем (или, как считают некоторые формалисты, это чисто музыкальная сказка). Но у нее есть четко выраженная траектория.

Я пытаюсь сказать, что музыкальные последовательности обладают синтаксисом: набором организационных правил, которые управляют отношениями всех ее частей. Что если за аккордами до и соль следовал аккорд ре-бемоль (Рис. 12.1б)? Какой бы в этом случае была сказка? Не знаю, какой именно, но явно странноватой. У нее нет полноценного завершения. В ней нет особого смысла. Другими словами, она нарушает синтаксис.

Теперь взгляните на эти два предложения:

Я пошел по магазинам.

Я пошел по из привлекательного.

Какое предложение вы соотнесете с первой последовательностью аккордов, а какое со второй? Ответ очевиден, не правда ли? Одно соблюдает правила синтаксиса, мы можем разобрать его (то есть выяснить синтаксическую структуру или «способ соотнесения частей друг с другом») без особых усилий, а второе лишает нас синтаксического удовлетворения.

Я знаю, что это может показаться тривиальной аналогией, поэтому позвольте мне сказать, что это не мой пример: я взял ее из работы одного из самых влиятельных теоретиков музыки двадцатого века, Генриха Шенкера. Он предположил, что музыкальные фразы можно постепенно упрощать до тех пор, пока мы не придем к их «глубинной структуре», базовой музыкальной идее под названием «Урзац», которая бывает всего нескольких типов.

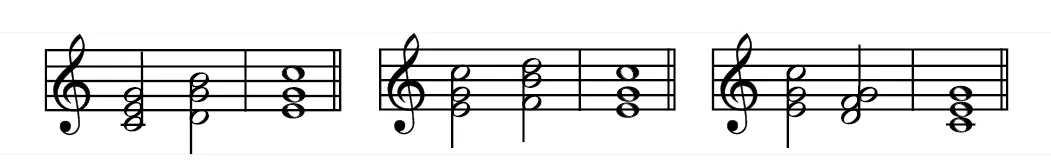

Рис. 12.2 Разные привкусы последовательности I–V-I. Все кажутся синтаксически «верными».

Прогрессия I–V-I при этом обладает особой важностью. Доминантовый аккорд (соль) начинает соперничать с тоникой, так как в нем содержатся ноты (ре и си), которых нет в тоническом трезвучии. Затем вновь возникающая тоника разрешает вопрос: сказка рассказана, мы вернулись к тому, с чего начали. Мы уходим от стабильности через беспокойство вновь к стабильности – такую нарративную дугу можно наблюдать во множестве разных сказок. При этом нестабильность находится под контролем: новые ноты остаются в пределах диатонической гаммы заявленной тональности, поэтому они не являются полностью чужеродными или произвольными.

Как бы вы ни относились к идее Шенкера об Урзаце (позже мы подробнее разберем эту тему), наиболее универсальные и уместные свойства его теории имеют два аспекта:

– Музыка развивается по правилам.

– Эти правила являются иерархическими: они управляют соединенными структурами главного и придаточных «предложений».

Обе эти характеристики применимы к речи. В каком-то смысле «я пошел по магазинам» и «я пошел в кино» являются одинаковыми предложениями: у них идентичный синтаксис, они ссылаются на одинаковые по своей сути события. Таким же образом мы можем сыграть последовательность I–V-I разными способами (Рис. 12.2) – у них будут разные привкусы, но есть все основания полагать, что они «означают» одни и те же вещи. Мы можем составить сложное предложение:

Я пошел по магазинам, и я купил там радио.

Эта структура из двух предложений повсеместно присутствует в простых мелодиях, например, в знаменитом Минуете соль мажор Баха (Рис. 12.3). Первое предложение заканчивается некоторой паузой, после которой второе предложение характеризует, обосновывает или «объясняет» первое.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: