Филип Болл - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку

- Название:Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 5 редакция

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-113519-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Филип Болл - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку краткое содержание

Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рис. 3.14 Восходящая гамма с до (слева) меняет последовательность шагов высоты тона (тон/полутон) при перемещении (транспонировании) на начальную фа (в середине). Оригинальная последовательность восстанавливается, если понизить четвертую ноту (си) на полутон, превратив ее в си-бемоль (справа).

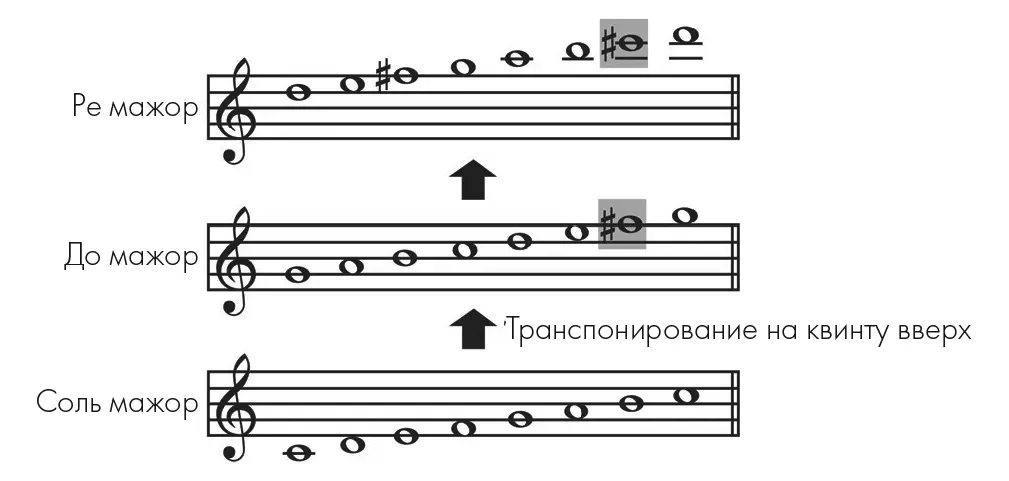

Новые ноты, рожденные транспонированием и хроматизмом, можно также последовательно добавить в репертуар посредством принципа Пифагора, по которому мы генерировали гаммы соль и фа выше. То есть мы можем продолжить цикл вверх с шагом в чистую квинту, чтобы получить больше диезов, и вниз с таким же шагом, чтобы получить бемоли. Транспонирование мажорной гаммы из соль в ре дает новую ноту: до-диез. Переход от ре к ля добавляет ноту соль диез и так далее (Рис. 3.15). И снова этому разрастанию нот не видно конца, ведь последовательность не замыкается, когда мы доходим до фа-диез и соль-бемоль, и каждая отдельная нота в одном звукоряде отличается по частоте от своего аналога в другом. Несоответствие сохраняется по мере того, как мы переходим в тональность до-диез, соль-диез и так далее.

Фактически это означает, что правильно настроить фортепиано по пифагорову строю невозможно. Если настраивать ноты на основании восходящего цикла квинт к фа-диез, то окажется, что некоторые из них звучат фальшиво, когда на инструменте исполняют произведение в одной из тональностей, полученной после транспонирования вниз: шаги между следующими друг за другом нотами будут не совсем правильными. Несовпадение возникнет не только между фа-диез и соль-бемоль – все диезы будут отличаться частотой от эквивалентных им бемолей. Таким образом транспонирование и модуляция устроили беспорядок с настройкой: чем дальше мы уходим от «корневой» тональности, тем хуже звучит музыка. Чтобы избежать этой проблемы, необходима система настройки, которая «закрывается», а не «открывается» при транспонировании; то есть чтобы фа-диез и соль-бемоль превратились в одну ноту.

Рис. 3.15 Каждое транспонирование гаммы вверх на чистую квинту добавляет одну новую ноту (выделена серым).

Настройка

Первая альтернативная система настройки была рождена другим выявленным дефектом пифагоровой модели. Пифагорейцы видели подлинное «добро» в соседстве нот, частота которых определяется простым соотношением. В Средние века только октавы, квинты и кварты считались созвучиями благостной природы. Но в пятнадцатом веке музыка стала приобретать выраженные черты полифонии: появилась тенденция использовать несколько мелодичных голосов одновременно, что вызвало появление новых гармонических комбинаций нот. Более конкретно: интервалы терция (например, от до к ми) и секста (от до к ля) стали допустимы и считались достаточно благозвучными. Но пифагорова пропорция для терции (81/64) была уже сложной. Чтобы восстановить математическую консонансную простоту, эту пропорцию изменили до 80/64, что можно упростить до 5/4. Таким же образом секста из 27/16 изменилась до 25/15 или 5/3.

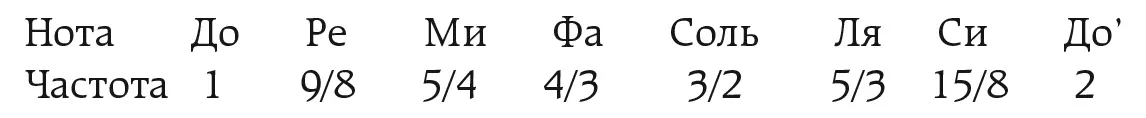

Этой системе в 1558 году придал официальный статус Джозеффо Царлино, хормейстер Собора святого Марка в Венеции. Он предложил следующую последовательность соотношений частот (здесь для до):

Система Царлино стала известна под названием «натуральный строй». Хотя ему удалось сохранить простые соотношения, возникли новые трудности. Небольшое смещение терции и сексты стало причиной появления двух разных шагов в «целый тон»: в одном две последующие ноты отличаются частотой на фактор 9/8 (здесь до-ре, фа-соль и ля-си), а в другом эта разница составила 10/9 (ре-ми, соль-ля). Более того, ни один из этих шагов не равен двум полутонам, так как разница полутонов (ми-фа, си-до’) равна 16/15. Коротко говоря, полнейшая галиматья.

Кроме того, натуральный или чистый строй совершенно не решает проблему транспонирования. На самом деле он ее только усугубляет, потому что каждое транспонирование на квинту дает две новые ноты вместо одной. Например, транспонирование гаммы от до до соль дает не только новую ноту фа-диез, но и еще ля, которая отличается от этой же ноты в тональности до. Разница частот является результатом несовпадения между двумя типами шагов в целый тон, 9/8 и 10/9, равняется 1.0125 и называется синтонической коммой.

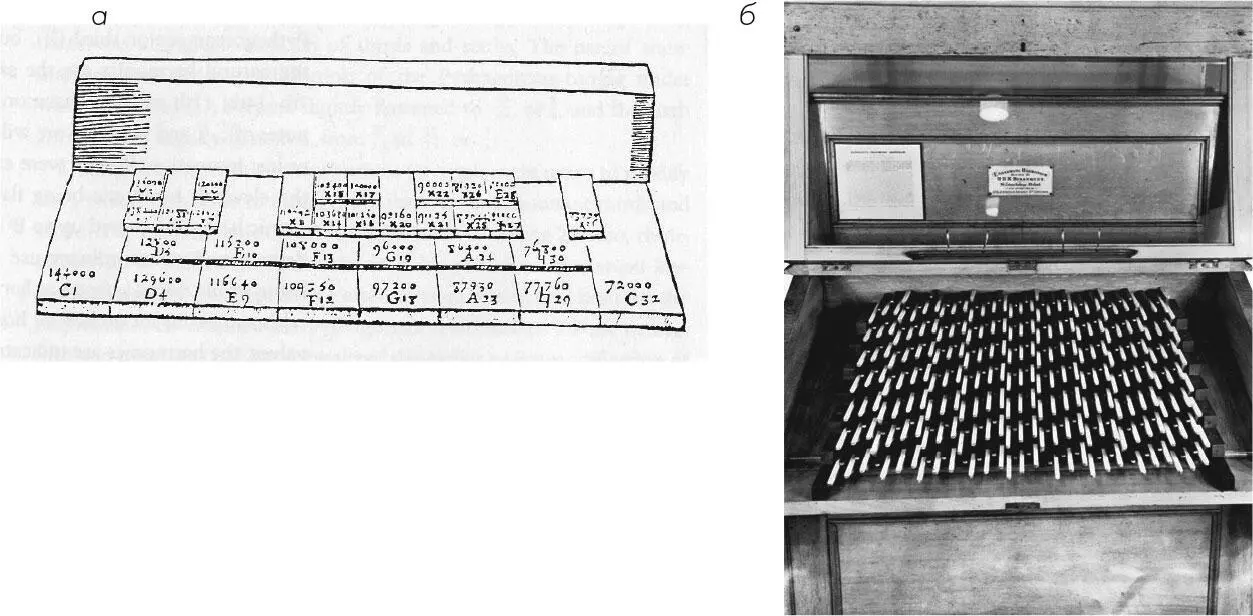

Рис. 3.16 Клавиатура, изобретенная Мареном Мерсенном (а), и фисгармония Роберта Бозанкета (б) были разработаны с целью включить в октаву более двенадцати нот в рамках требований неравномерной темперации.

Примечательно, что теоретики музыки указанного периода решили жить с этой проблемой, хотя для инструментов с фиксированной высотой звука, таких как орган и клавесин, это означало появление дополнительных нот при различной настройке (музыканты, игравшие на струнных инструментах, могли приспособиться, точно определив место прижимания струны, хотя эта задача была серьезным испытанием их точности и ловкости). Клавиатура, которую в 1630-х годах изобрел французский математик Марен Мерсенн, включала тридцать одну ноту в диапазоне октавы, в том числе пятнадцать между фа и ля (Рис. 3.16а). Кажется, что на этом играть просто невозможно, хотя есть информация, что виртуозный Йозеф Гайдн якобы давал на таком инструменте концерты в Нидерландах. Другие системы настройки, которые появились за прошедшие века, предлагали еще более абсурдную градацию нот: фисгармония Бозанкета – инструмент с нетрадиционной настройкой, созданный в 1870-х годах по заказу ученого и теоретика музыки Роберта Холфорда Бозанкета, – имела 84 ноты в октаве (Рис. 3.17б).

Еще одним популярным решением неурядиц пифагорова строя был среднетоновый строй, который появился в начале пятнадцатого века. Он основан на том же методе прибавления нот через цепочку чистых квинт, но справляется с фундаментальной проблемой невозможности абсолютно точно вписать в целое число октавных шагов какого-либо количества шагов в чистую квинту: соотношение частот квинт намеренно уменьшалось относительно «идеальной» пропорции 3:2. Самый распространенный среднетоновый строй на четверть коммы был впервые описан в 1523 году флорентийским теоретиком музыки Пьетро Аароном. Аарон сократил каждую чистую квинту на ¼ синтонической коммы. Четыре шага укороченной квинты приводили к мажорной терции двумя октавами выше. Однако все квинты невозможно последовательно преобразовать таким способом: одна из них оказалась значительно «шире» и получила название волчий интервал (из-за высокого «воющего» звука). Кроме того, в октаве по-прежнему оставалось более двенадцати нот: диезы и бемоли не совпадали.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: