Филип Болл - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку

- Название:Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 5 редакция

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-113519-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Филип Болл - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку краткое содержание

Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

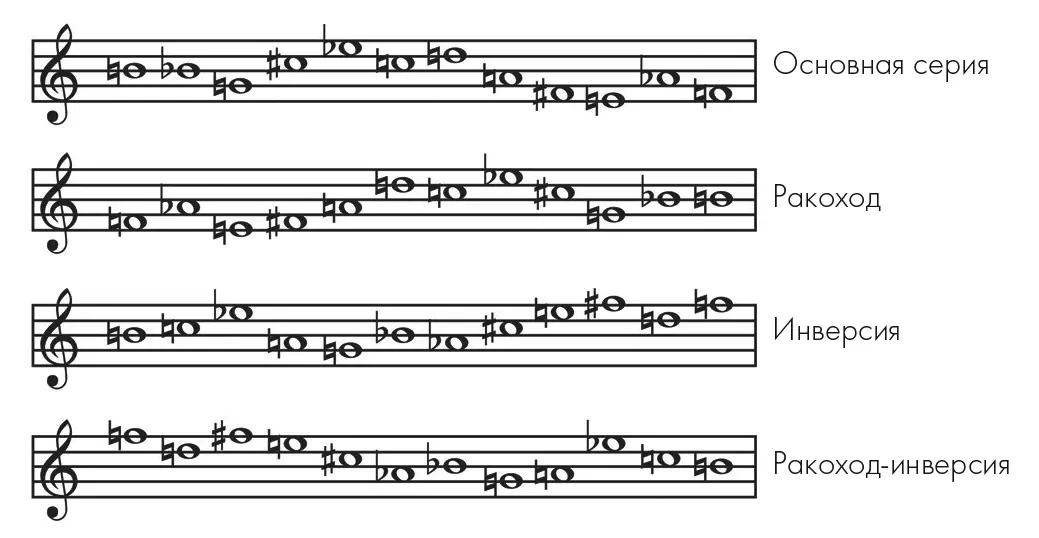

Рис. 4.22 Допустимые преобразования основной серии по методу Шёнберга.

Эти недоразумения становятся понятны при проверке реакции слушателей на сериалистские композиции по методу Кэрол Крумгансл «пробный тон». Тоновые ряды или атональные музыкальные выборки используются для создания контекста, а затем слушателей просят оценить релевантность каждого тона хроматической гаммы. В отличие от опытов с тоновой музыкой, ответы слушателей заметно различались, а исследователи затруднялись в поиске каких-либо общих принципов, руководивших попытками аудитории структурировать прослушанное. Многие слушатели пытались примерять правила, усвоенные от прослушивания тональной музыки, и в результате приходили в смятение. Испытуемые же, уже сталкивавшиеся с атональной музыкой, вели себя иначе: они знали, что тональный корень можно не искать, а потому их результаты были продиктованы ожиданием того, что музыка будет уходить от любого намека на тональность. В любом случае эта музыка вполне результативно добивается отказа от тональной организации.

Возникает резонный вопрос: зачем это нужно? Что такого предосудительного нашел Шёнберг в тональности, что захотел стереть решительно все ее следы? Некоторые музыковеды называют это не актом запрещения, а эмансипации: «освобождением диссонанса», требованием перестать считать некоторые сочетания нот какофонией и предавать их опале. В этом отношении метод Шёнберга оказался логическим завершением разраставшейся в течение предыдущего столетия тенденции музыкального мира, выражавшейся в постепенно растущем интересе к экспериментам с хроматизмом и нетрадиционной гармонией, начавшимся от Бетховена и Шопена и приведшим к Дебюсси, Вагнеру и Рихарду Штраусу. Когда вы слушаете композицию Шёнберга «Verklärte Nacht» («Просветленная ночь»), которая была написана в 1899 году, еще до изобретения двенадцатитоновой серии, вы слышите звук традиционной западной тональности, которая претерпевает муки смерти: музыка будто вот-вот развалится на части. Один критик сказал (очень точно и без желания оскорбить), что эта музыка «звучит так, будто кто-то размазал партитуру «Тристана», пока та не успела высохнуть».

К началу двадцатого века композиторы могли пользоваться диссонансом настолько свободно, насколько им того хотелось. На самом деле их редко за это хвалили – публика была возмущена премьерой Второго струнного квартета Шёнберга в Вене в 1908 году, и даже «Verklärte Nacht» в 1902 году была встречена с недоумением. Но в этом случае любители музыки были относительно благосклонны к новым звукам – по сравнению со знаменитым скандалом (о нем много сплетничали и по большей части неточно) на премьере «Весны священной» Стравинского в 1913 году.

Шёнберг создал сериализм не ради самой новизны, а для того чтобы избежать повторений старого. В этом-то и лежит фундаментальная проблема: несмотря на все разговоры об освобождении, в действительности система была создана для того, чтобы исключать. Что она хотела исключить, так это даже малейший признак тональности. И причина этому была не музыкального характера, а философского, а кто-то даже скажет, что политического. Шёнберг хотел избавиться от тональности, потому что она превратилась в затасканное клише или рефлекс, музыкальный язык самодовольного и декадентского социального слоя.

Я подробнее разберу эту мысль в Главе 11, а здесь скажу только, что Шёнберг был прав во многом: бетховенские формулы Сибелиуса могут звучать анахронично и заводить в музыкальный тупик, хотя не существует ни одного порядочного музыкального аргумента в пользу двенадцатитоновой композиции как достойного ответа. Ее можно считать даже антимузыкальным изобретением. Я сознаю, что такое заявление может вызвать бурную реакцию, но я делаю это как человек, которому нравится такая музыка, пусть и не вся. Я не стремлюсь неоригинально указывать, что Вивальди разнообразнее, я лишь хочу сказать, что сериализм ставит под удар базовые когнитивные принципы, с помощью которых в наших головах ноты превращаются в музыку. Шёнберг верно утверждал, что его метод предлагает грубое и решительное средство для уничтожения тональности, но, судя по всему, у него не было особых идей, чем его заменить.

Мы выяснили, что тональность не существует сама по себе, – она играет когнитивную роль в музыке. Организованность тонов создает каркас, который несет смысл нот, организует их в иерархию, служащую ориентиром и расставляющую путевые вехи для навигации в потоке мелодии. Без нее невозможно само восприятие: шестилетние дети лучше распознают изменение тона в двух мелодиях, если они тональные, а не атональные, ведь тональная иерархия предоставляет структурную информацию и помогает осуществить сравнение. Этот набор концептуальных инструментов дополняется неосознанным знанием статистики размеров интервалов и способом запоминания мелодий по контуру. Композиция из двенадцати тонов не дает этим вспомогательным средствам прийти на помощь когниции; она противоречит нашему интуитивному предчувствию, что короткие интервалы встречаются чаще длинных, а потому их стоит ожидать в большей степени. Двенадцатитоновая композиция настойчиво утверждает, что между интервалами вообще нет разницы, потому что каждая нота может звучать в любой октаве; в результате типичная «мелодия» серии обладает рваным, неравномерным контуром, который постоянно восстает против любого намека на непрерывность. По этой причине (а из-за отказа от диатонической гаммы) противники Шёнберга правы, когда говорят, что у его музыки нет мелодии, нет «напева».

Но они ошибаются, когда делают вывод, что это не музыка. Как мы вскоре узнаем, существует множество других способов кроме мелодии для создания связности в музыкальной форме. Но создали ли Шёнберг и его последователи хоть один из них?

Я бы сказал, что это им порой удавалось. Это происходило не потому, что двенадцатитоновый метод предлагал данные способы, а потому, что он их не отрицал. Или, возможно, из-за неукротимой музыкальности тех, кто пользовался техникой двенадцати тонов. Лично я не ощущаю никаких когнитивных трудностей при прослушивании «Лирической сюиты» Альбана Берга (1925—6): в ней чувствуется вразумительный порядок форм и динамики, она действительно берет за душу. Бергу удалось выстроить основную серию таким образом, что в ней проступила полноценная мелодия, несмотря на отсутствие центра, к которому она могла бы быть привязана.

Музыка двенадцати тонов не всегда может подчистую искоренить тональность, хотя строгое следование основной серии по определению должно привести к провалу всех попыток распределения звуковысотных классов. Рассмотрите основную серию на Рисунке 4.23, которая подчиняется правилам Шёнберга: она начинается с восходящей гаммы с до и заканчивается нисходящей пентатоникой в фа-диез, то есть в ней присутствуют понятия двух тональностей, до и фа-диез, – не из-за статистики нот, а из-за привычной нам ассоциации группы нот с диатонической гаммой и интервалами (так последовательность ми, фа, соль указывает на тональность до).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: