Филип Болл - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку

- Название:Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 5 редакция

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-113519-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Филип Болл - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку краткое содержание

Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

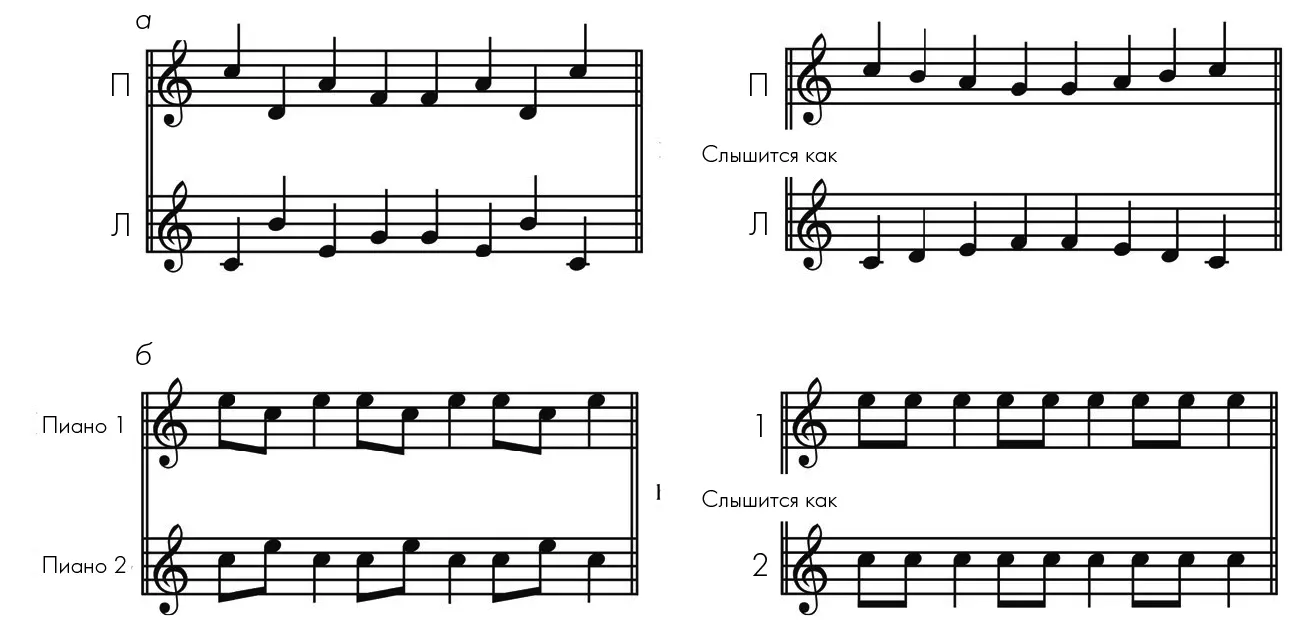

Рис. 5.13 (а) Иллюзия гаммы: мозг обрабатывает два музыкальных фрагмента, которые включают в правое и левое ухо, и превращает их в две плавные гаммы. (б) Аналогичная иллюзия происходит во второй части «Сюиты 2 для двух фортепиано» Рахманинова, где переплетающиеся партии двух инструментов превращаются в две повторяющиеся ноты.

Работа в гармонии

Написать полифоническую музыку из двух голосов, где каждый голос будет четко отделен от другого, но в то же время прекрасно слышен, не так уж трудно. Если голоса уже три, то нашему когнитивному процессу придется поднапрячься, но это все равно возможно. А есть ли предел? Очевидно, что даже самым ловким клавишникам будет тяжко играть отдельный голос каждым пальцем. Но в принципе можно представить полифоническую музыку, где каждый участник хора из тридцати человек или тридцать струнно-смычковых музыкантов играют разные мелодии. Есть ли у нас шанс четко расслышать все голоса?

Пауль Хиндемит заявляет, что никто, даже при самой хорошей подготовке, не в состоянии уследить более чем за тремя полифоническими голосами. Но Бах, судя по всему, не признавал таких ограничений, потому что нередко писал для четырех голосов, а иногда и для шести. Однако он понимал, что по мере увеличения числа голосов слушателю потребуется помощь, поэтому в каждый момент времени звучали только некоторые из них.

Все равно кажется удивительным, что мы можем различать и понимать несколько одновременно звучащих голосов в музыке, а в обычной речи не можем уследить и за двумя. Если мы слышим два голосовых сообщения одновременно, то мы способны уловить и интерпретировать только одно из них и практически полностью игнорируем второе: оно может даже продолжится на другом языке, а мы не заметим.

Возможно, нашу высокую восприимчивость к одновременно звучащим музыкальным потокам можно объяснить тем, что они все же не полностью независимы друг от друга. Эти голоса (в традиционном контрапункте) принадлежат к одной тональности и находятся друг с другом в гармонических отношениях, даже если мелодии не схожи. Джон Слобода и его ученица Джуди Эдворти продемонстрировали, как гармония поддерживает акт умственного жонглирования: они включили испытуемым две мелодии, сначала по очереди, потом одновременно (в ненаслаивающихся диапазонах). При одновременном тесте в одной из мелодий была ошибка, и испытуемых просили указать, в какой из мелодий она располагалась, а в идеальном варианте указать конкретный участок мелодии. Наиболее эффективно слушатели справлялись с задачей, если мелодии были в одной тональности; точность начинала хромать, когда мелодии отличались на чистую квинту, и совсем терялась при интервале в тритон (увеличенная кварта). То есть гармоничное созвучие систематически помогает когниции. Слобода и Эдворти выяснили, что общая гармония делает музыку более подходящей для связывания: даже если основная часть внимания приходится только на одну мелодию, вторая сохраняется в памяти как некая гармонизация, поэтому неправильные ноты оказываются слышны. Но если между голосами нет гармоничных отношений, то неправильные ноты не звучат «хуже» правильных.

Поддержание условной гармонии между голосами в полифонии осуществляется не так уж просто. Каждая из одновременно звучащих мелодий обладает собственными потребностями, поэтому эпизодический диссонанс неизбежен. В ранней средневековой полифонии считалось, что лучше умалить или упростить мелодию, чем вызвать диссонанс, но за прошедшие столетия композиторы озаботились тем, чтобы каждый голос представлял из себя хорошую мелодию, а не просто подходил к общей гармонической мозаике. Когда мелодия конфликтовала с гармонией, то победителем в споре выходила мелодия. Даже если некоторые диссонансы были неизбежны, композиторы все-таки чувствовали необходимость держать их под контролем.

Это привело к появлению более или менее систематических правил, которые управляют допустимыми и недопустимыми диссонансами. В контрапункте Палестрины сперва пишется центральная мелодия (cantus firmus), а остальные голоса должны гармонически закрепляться на ней в конкретных ключевых точках. Крайне важно было достичь чистого, сильного консонанса в начале и в конце фразы. Кто-то может сказать, что главная цель контрапункта заключается в соблюдении горизонтальной связности – сохранении целостности нитей каждого голоса, например, с помощью коротких интервалов – при разумном использовании вертикальной интеграции. В результате слушатель понимает, что отдельные голоса являются частью одной композиции. [42] Легенда гласит, что в середине шестнадцатого века Палестрина спас полифонию от полной анафемы Тридентского собора. Утверждают, что запрет на полифонию объяснялся разрастанием недостойного и унизительного диссонанса; впрочем, другие исследователи находят иную причину негодования Тридентского собора: множественность голосов отрицает единую природу Господа. Но скорее всего Собор беспокоила растущая сложность контрапункта, которая могла помешать должным образом внимать словам литургии. Правила конрапункта Палестрины позволяли держать диссонанс под контролем и даже повышали доступность музыки для восприятия, предположительно, из-за уподобления мелодий восходящим и нисходящим каденциям человеческой речи.

Рис. 5.14 Некоторые из разрешенных диссонансов в контрапункте Палестрины. Диссонансные интервалы показаны стрелками – обратите внимание, что они все приходятся на «проходящие ноты», ведущие к консонансу.

Некоторые диссонансные фигуры, которые допускает стиль Палестрины, показаны на рисунке 5.14. «Диссонансные» септимы и ноны не кажутся слишком неуместными, потому что поток маскирует гармонические отношения между голосами в этих точках. Можно сказать, из-за того, что мелодии сами по себе связные, мы не воспринимаем их в гармоничных отношениях. Диссонансные ноты – это просто «проходящие тоны», переходные моменты в серии мелких шагов от одного достаточного стабильного тона к другому. Мы принимаем диссонансы из-за их преходящей природы. То же самое мы слышим в первой строчке песни «Three Blind Mice», где напев начинается со стабильной мажорной терции (ми в тональности до) и движется к еще более стабильной тонике через два целотоновых шага: ми – ре – до. Ре в данном случае – проходящая нота: она является потенциально диссонансной большой секундой, когда звучит под аккомпанемент аккорда до мажор, но здесь она звучит уместно, потому что ре плотно «захвачена» потоком мелодии. Ни в одном из этих примеров потенциально диссонансная нота верхнего голоса не начинается одновременно со спорной нотой низкого голоса. Разграничения во времени также способствуют различению потоков. Бах использует этот принцип в «Гольдберг-вариациях» (Рис. 5.15). Обратите внимание: хотя две ноты не звучат одновременно, этот прием все равно отличается от расщепления мелодической линии в виртуальной полифонии, потому что скорость событий очень низкая. Мы осознанно расщепляем два голоса и используем первый, чтобы претворить второй, потому что они эхом отражают друг друга.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: