Филип Болл - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку

- Название:Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 5 редакция

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-113519-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Филип Болл - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку краткое содержание

Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Например, одни принципы гештальта могут потягаться с другими, предоставляя нам альтернативные неоднозначные способы составления групп. На Рисунке 5.4 показана тенденция группировать по принципу сходства (квадратики и кружки), которая конфликтует с объединением по принципу близости. В результате возникают две разные «интерпретации» изображения. Теоретик музыки Дэвид Темперли считал, что мы способны воспринимать и интерпретировать музыку при помощи аналогичных «правил предпочтения», которые упорядочивают массу аудиоданных, и, таким образом, можем определить темп и метр, тональность, лад и так далее. Эти предпочтения усиливаются или отвергаются музыкальными элементами – таким как динамика, тембр, длительность звучания нот или их регистр (высокая или низкая нота). Любая интерпретация подвержена постоянному обновлению по мере получения новой информации, поэтому мы можем переключаться между разными методами восприятия на слух. Позже мы рассмотрим несколько примеров подобных неопределенностей в музыке.

Восприятие голосов на слух

Многие формы мировой музыки являются монофоническими: они состоят из одного голоса, будь то буквально голос человека или инструмента, а возможно (скорее всего, так обстояли дела в Древней Греции), голос одного и другого в унисон. Но и в этом случае необходимо применять принципы группирования – чтобы объединить гармонические призвуки и узнавать мелодию, – звук достаточно легко интерпретировать.

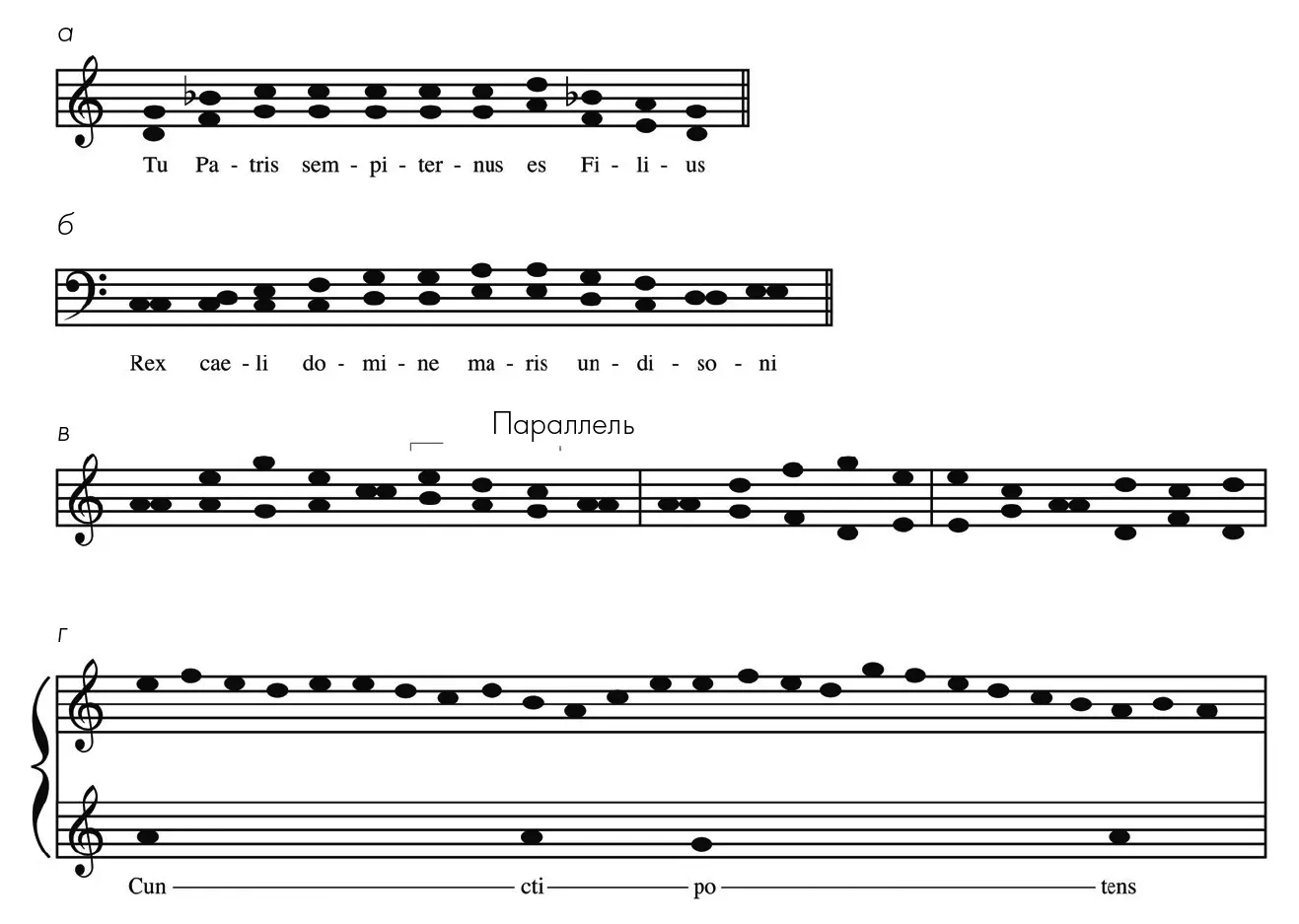

Но с девятого века европейская музыка начинает использовать несколько одновременно звучащих голосов, становясь полифонической. Вначале этот прием был ограничен звучанием идентичных мелодий, движущихся параллельно на расстоянии определенного интервала, обычно в одном из классических консонансов кварты, квинты и октавы (Рис. 5.5а); такая форма получила название органум. Чуть более смелый тип органума развился позже, в нем голоса начинались звучанием в унисон, затем расходились на определенный интервал и, наконец, снова сходились (Рис. 5.5б). К концу одиннадцатого века родились более усложненные варианты, сочетающие параллели и «уклончивые» (отклоняющиеся) движения с противоположным движением, где один голос может двигаться, зеркально отражая другой (Рис. 5.5в). В двенадцатом веке так называемый мелизматический органум представил различия также и в ритмах: низкий голос мог брать устойчивые ноты оригинальной мелодии григорианского хорала, а высокий голос – действовать свободнее и колебаться (Рис. 5.5 г). Если оба голоса поют одинаковые слова, то высокий будет пропевать несколько нот на каждый слог, а нижний – по одной. Практика растягивания слогов на несколько нот называется мелизма. Наиболее известный ее пример мы слышим в песне «Ding Dong Merrily on High», где слово «Глория» растянуто на довольно экстремальную мелизму. Мелизматическая музыка является нормой для многих других культур, в частности ближневосточных, где слова песен растягивают долгими, затейливыми распевами. [36] Полифония – несколько двусмысленный термин, подразумевающий несколько коннотаций. Его можно применять к любой музыке, в которой есть более одной ноты, звучащие в каждый конкретный момент (музыка из нескольких голосов или голосов и инструментов, играющих в унисон, все равно считается монофонической). Но чаще данным термином пользуются для обозначения музыки, где одновременно звучит более одной мелодии. Она отличается, например, от обычной гармонизации одной мелодии. Последняя иногда именуется гомофонией – см. стр. 159.

Рис. 5.5 Органум в параллельных квартах (а), с расхождением голосов (б), с «зеркальными» дорожками (в) и с мелизмами, или мелизматический органум (г).

Искусство европейской полифонической музыки совершенствовалось в период Средневековья. В качестве примера можно привести знаменитую четырехголосную мессу «Messe de Notre Dame», написанную французским композитором Гийомом де Машо в 1364 году. Теперь слушателям приходилось отслеживать несколько голосов одновременно; можно представить, насколько это было тяжело, ведь если мы слышим несколько разговоров одновременно, то нам сложно сконцентрироваться на одном и не отвлекаться на остальные (исследователи в области психоакустики дали этому процессу название «эффект коктейльной вечеринки»). Но в полифонической музыке вся соль заключается в том, что вы не фиксируете внимание на одном голосе, ингорируя другие: все звуки воспринимаются как гармоничное, интегрированное целое. Как это возможно?

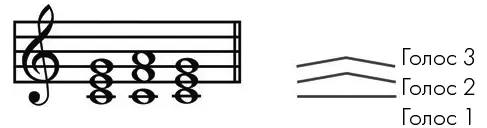

Рис. 5.6 Голосоведение: каждый ряд аккордов следует мелодическому контуру.

В эпоху Барокко полифоническая музыка достигла совершенства, а ее главные законы были выражены в технике контрапункта. На примере практических приемов мы видим, что композиторы развили эмпирическое понимание факторов, позволяющих нескольким голосам соединяться во вразумительный альянс. Для контрапунктов композиторы применяли существующие принципы гештальта.

Цель этой музыки – создать лаконичное, недвусмысленное звуковое «поле», заполненное четко видимыми и легко различимыми «объектами» или потоками. Композитор должен поддерживать непрерывность и связность каждого голоса и следить за тем, чтобы они не сливались. Но звуковое поле не должно быть слишком ясным и очевидным, потому что это скучно.

Это искусство проистекает из тщательного планирования отношений между движениями разных голосов или мелодических линий, которые музыковеды называют (не особенно доходчиво) «голосоведением». Самая простая музыкальная фигура на Рисунке 5.6 может восприниматься как серия из трех аккордов: до к фа и назад в до. Но также ее можно рассмотреть как голосоведение трех голосов: высокий переходит из соль в ля и назад, средний из ми в фа и назад, а низкий голос остается на до. Грамотная практика контрапункта настаивает на том, что три голоса остаются различимы, поэтому мы не слышим просто последовательность из трех «блок-аккордов».

То есть в восприятии голоса не смешиваются. Слияние может произойти из-за того, что наша слуховая система собирает обертоны в одну ноту: это угроза слишком сильного консонанса между двумя голосами. Хотя теория Пифагора, которая дала основную интеллектуальную основу средневекового понимания музыки, рекомендует унифицировать консонансы кварты, квинты и октавы, музыканты осознали, что голоса на расстоянии этих интервалов, идущие строго по параллелям, слышатся как один голос. На самом деле, звучат ли вместе два голоса на квинту или на октаву (или хуже того, в унисон) – существует опасность, что они сольются вместе, как две реки, и мы лишимся возможности их различать. На рисунке 5.7, например, высокая нота (соль) гармонии может быть «захвачена» низкой нотой (до), и разум воспримет ее как обертон; поэтому то, что мы слышим, является просто чередованием двух отдельных нот. Возможно, по этой причине контрапункты Баха реже основаны на консонантных интервалах, чем того стоило бы ожидать: он словно преднамеренно их избегает. Более того, Бах делает это тем уверенней, чем сильнее возникает тенденция к слиянию, поэтому октав оказывается меньше, чем квинт, а унисонов – меньше, чем октав. Когда же Бах использует эти склонные к слиянию интервалы, он препятствует соединению, начиная две ноты в разный момент, давая слушателю звуковой ориентир, помогающий сохранить ноты в разных потоках.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: