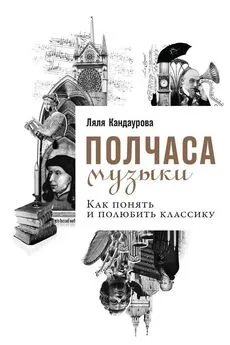

Ляля Кандаурова - Полчаса музыки. Как понять и полюбить классику

- Название:Полчаса музыки. Как понять и полюбить классику

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-1569-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ляля Кандаурова - Полчаса музыки. Как понять и полюбить классику краткое содержание

Полчаса музыки. Как понять и полюбить классику - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Впервые композитор воспринимает миниатюру как главное поле для деятельности; кроме того, все перечисленные виды шопеновских миниатюр являются жанрами, а не формами, то есть разница между ними заключается не в правилах строения, а в характере: они обусловлены содержательно . Как уже говорилось, до определенного момента жанр сочинения сильно программировал его [83] См. «Искусство фуги» в главе об Иоганне Себастьяне Бахе этой части.

: глядя на название, слушатель заранее знал, что ноктюрн – род песни мечтательного характера, а этюд – пьеса «технического назначения», выстроенная вокруг отработки одного трюка, как упражнение в спортзале.

Но только у Шопена музыка, озаглавленная «этюд», может обернуться не пианистическим жимом лежа, а напевной элегией [84] Например, Этюд es-moll, op. 10 № 6.

огромной выразительной силы, а пьеса, которая определена автором как «ноктюрн», оказывается развернутым рассказом, исполненным драматизма и мощи, с перекрывающими друг друга контрастными образами и перипетийным сюжетом, который сделал бы честь любой балладе [85] Речь о Ноктюрне с-moll, op. 48 № 1.

. Жанр у Шопена начинает работать не как упаковка, по внешнему виду которой мы можем догадаться о содержании: теперь это ящик фокусника, из-под крышки которого всякий раз является непредсказуемое звуковое видение, непродолжительное и как будто спонтанное. Стремление к перезагрузке жанра – абсолютно романтическая черта, и примечательно, что Шопен выбирает для этого именно миниатюры: в масштабе нескольких минут он строит яркие, свободные и гибкие сюжеты, которые именно из-за своей мимолетности могут позволить себе чрезвычайную глубину переживания, особое фотографическое ощущение времени. В длинном цикле повествование сковано требованиями логики и связности, в то время как в миниатюре возможен эффект вспышки, «остановленного мгновенья» – стоп-кадра потрясающей силы (как в шопеновских прелюдиях или этюдах) или даже сложного сюжета (как в балладах и скерцо), но воспроизведенного не линейно, как в классической пьесе, а более хаотически, словно в медленном взрыве. Шопеновский способ рассказывать похож на процесс вспоминания: для того чтобы проиграть в голове события в хронологическом порядке, секунда за секундой, нам требуется дополнительное усилие, и даже тогда это не всегда возможно. В памяти они естественным образом хранятся в виде «хлопушек»: дернешь за шнур – и они воспроизводятся в тотальности, в сумме.

Жанр умер, да здравствует форма

Должно быть, Шопен понимал, что подобной свободой композитора могла наделить или программная крупная форма – где буря музыкальных событий скреплялась бы внешним сюжетом (в идеале – записанным на бумаге), или миниатюра, которая удержит взорвавшееся время за счет малого масштаба. Он выбирает миниатюру, решительно отказывается от конкретики программного содержания, вместо него делая ставку на музыкальную форму – моцартианскую абстракцию, которая в его руках становится инструментом рисования смысла. Вместо того чтобы омузыкалить какой-нибудь известный современникам литературный сюжет, Шопен берет музыкальную схему: к примеру, трехчастную форму ABA – зеркальные крайние части и контрастная середина. Он структурно усложняет ее, например делая каждый из разделов, в свою очередь, трехчастным, затем придает ей черты какого-нибудь из существующих жанров, получая форму, похожую на голографическую картинку, гибридную структуру. Он смещает привычные функции разделов – и в результате этой изысканной микроинженерии получает сложнейший и абсолютно абстрактный каркас, про который даже нельзя сказать, что после всего этого он наполняется содержанием: эта форма у него и есть смысл, она так продуманна, так хороша и сложна, что сама по себе превращается в рассказ, которому совершенно не нужны конкретные персонажи.

Почти зеркальность

Баллада № 3 – яркий пример этой «непрограммной программности»: про форму, изобретенную для нее Шопеном и развернутую в семи минутах звучания, можно написать диссертацию или роман; с одной стороны, это действительно пример симметричной концентрической формы ABCBA, но если разобрать ее на кубики и послушать не насквозь, а как бы от краев к центру – начать с раздела А, которым открывается и заканчивается пьеса, а затем проделать то же самое с чудесным вальсовым разделом B и его репризой, то станет ясно, что точнее было бы отобразить форму как ABCB1A1. Шопен начинает с обаятельной, как будто что-то спрашивающей темы, тоже, кстати, написанной симметрично, – руки пианиста при двукратном «задавании» этого вопроса обмениваются материалом, как в пальчиковом театре, где ладони актера разговаривают друг с другом. Эта тема написана так, что обещает развитие, однако его не происходит: вдруг откладывая ее в сторону, Шопен переходит к разделу B – пылкому и нежному вальсу, который совершенно не воспринимается как антитеза или конфликтный герой к разделу А – как это частенько бывает у Шопена, история просто выпускает параллельную ветку, на которую перескакивает рассказчик – мы еще вернемся к вступительной теме, но нужно запастись терпением. Эти игры с памятью слушателя, накручивание боковых троп, которые в результате завязываются с главной дорогой в сложный вензель, откладывание тем «на потом», параллельное проведение нескольких тем с эффектом дежавю – когда ты в буквальном смысле «почти вспоминаешь» что-то, что уже слышал, но настоящей репризой это не является – все это и есть многозначная, подвижная, «раскладная» шопеновская форма, делающая переживание материала таким сильным, как если бы он был снабжен визуальным рядом, только, пожалуй, лучше.

Четыре баллады – превосходный пример того, каким разным может представать у Шопена один и тот же жанр; четыре сложных эмоциональных панно содержат и пасторальные, и лирические, и мистические, и героико-трагические элементы. Баллада № 3 – единственная из четырех, завершающаяся в мажоре, да в каком: когда после линии экватора разделы формы начинают возвращаться к нам в зеркальном порядке, накаляющийся, усложненный вальс B приводит к репризе темы A, которой оканчивается пьеса; но теперь ее застенчивая вопросительная интонация переодета в слепящую броню и окружена фейерверком пассажей. С одной стороны, это проведение темы A замыкает зеркальную композиционную арку, с другой – она так преображена и к ней ведет такое интересное развитие, что она играет роль развязки, финальной сцены лихо закрученного сюжета. В результате симметрия, безусловно, читается, однако совершенно не мешает балладности, потому что это – особая, шопеновская, хитро модифицированная симметрия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ляля Кандаурова - Как слушать музыку [litres]](/books/1072225/lyalya-kandaurova-kak-slushat-muzyku-litres.webp)