Нея Зоркая - История отечественного кино. XX век

- Название:История отечественного кино. XX век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Белый город

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7793-2429-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нея Зоркая - История отечественного кино. XX век краткое содержание

Данная книга посвящена отечественному кинематографу и охватывает важнейшие вехи его становления и расцвета, начиная от истоков в XX веке и заканчивая главой «Блеск и нищета демократии» с многозначным вопросом-постскриптумом: наступит ли в XXI веке расцвет российского кино?

В авторской «Истории отечественного кино. XX век» богатство фактического материала и информативность сочетаются с увлекательностью изложения. Издание адресовано широкому кругу читателей, учащимся, студентам-искусствоведам в качестве дополнительного материала по курсу истории кино.

История отечественного кино. XX век - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но манера Довженко не утратила самобытности. Хрестоматийно известны кадры деревенской нищеты и убожества (чисто довженковская параллель началу Конца Санкт-Петербурга ): вот иссохшая крестьянка, мать угнанных на войну сыновей, разбрасывает в нищем поле семена; вот безногий калека с Георгиевским крестом на груди один в пустой хате; вот и другой, однорукий, в злобном отчаянии избивает ни в чем не повинного коня, надпись: «Не туда бьешь, Иван…» И несколько раз возвращается на экран изображение немецкого солдата, который наглотался на поле сражения веселящего газа и теперь конвульсивно хохочет – Довженко снял здесь великого украинского актера из театра Березиль Амвросия Бучму.

Некоторый повышенный темперамент Арсенала – свойство не только самого Довженко как художника, но и всего национального украинского искусства, традиции которого впитала национальная украинская кинематография. У Довженко реальное и даже документальное спокойно (для автора) сочетается с абсолютно иными средствами выразительности. Например, стал показательным и воспроизводится во множестве трудов по истории кино финал Арсенала , где герой, несгибаемый Тимош, стоит перед врагами, в него стреляют, но пули отскакивают от его груди. Так и стоит Тимош, украинский рабочий, в разорванной рубахе, открыв могучие плечи и грудь, невредимый, потому что бессмертен украинский рабочий класс, – вот что хотел сказать Довженко.

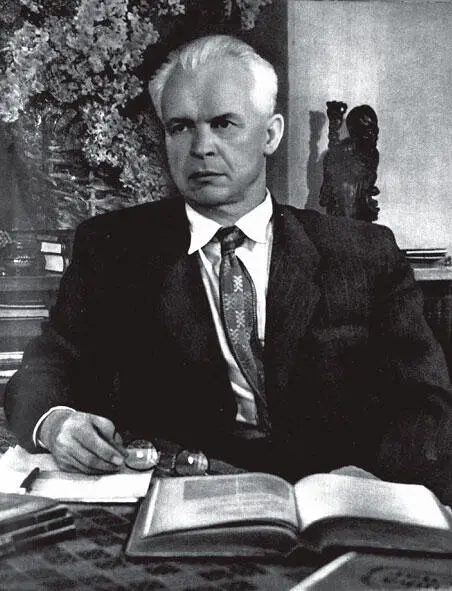

Довженко Александр Петрович

(1894–1956)

1926 – «Вася-реформатор»

1927 – «Ягодки любви»

1928 – «Сумка дипкурьера»

1928 – «Звенигора»

1929 – «Арсенал»

1930 – «Земля»

1932 – «Иван»

1935 – «Аэроград»

1939 – «Щорс»

1940 – «Освобождение»

1943 – «Битва за нашу Советскую Украину»

1945 – «Победа на Правобережной Украине»

1949 – «Мичурин»

1951 – «Прощай, Америка!» (не закончен)

Об этом кадре много писали и долго спорили – что же это такое: символ, аллегория, поэтический троп, фантастика или что-то иное? А ведь в Звенигоре уже был подобный пассаж. И там Тимоша пуля не брала. Но там он, солдат царской армии, сам командовал своим расстрелом, кричал: «Пли!», солдаты повиновались, но падал не Тимош – тот стоял гордо и невредимо, – падал царский генерал. Но там при фантастической структуре фильма это прошло незамеченным, в Арсенале же всех озадачило.

Сам Довженко уверял, что он и думать не думал о символах, а просто хотел сказать, что Революцию нельзя убить…

В его фильмах опоэтизированы и мифологизированы не только революция, но и ее первые плоды: Земля (1930) – всемирно признанный шедевр художника.

Земля

Если пользоваться привычными определениями советских лет, картина была посвящена теме украинской деревни в период коллективизации и ожесточенной классовой борьбы. Сюжетом же является убийство кулаками-злодеями колхозного тракториста Василя.

Земля

На этой основе, вполне примитивной, Довженко создает прекрасный мир вечных драм и страстей, пишет кинематографическую поэму о любви, рождении и смерти. На полвека вперед обогащают мировой кинематограф открытые режиссером поэтические секвенции, такие как одинокий танец влюбленного на деревенской улице, как ночь любви в томлении юных пар, как просветленная смерть древнего деда под деревом родного села, как предательский низкий выстрел кулака Хомы, завистника, пасынка природы, в светлого красавца Василя. Открытые великим поэтом экрана мотивы – яблоки в горах осеннего урожая, подсолнухи как маленькие солнца Земли, пустые кадры в каком-то особом, довженковском, сечении заниженной линией горизонта… Содержание Земли не исчерпывалось политическим заданием показа кулаков и процветающего колхоза. Государственный, агитационно-пропагандистский революционный кинематограф поднимался на философскую и поэтическую высоту. Здесь не было сознательных иносказаний, эзопова языка (для Довженко до конца его дней неупотребимого). Здесь имела место эманация гениальности, спонтанное излучение таланта. Но Довженко обвинили в «пантеизме», в «абстрактном гуманизме», в «подмене классовой позиции идеализмом, биологизмом и мистицизмом». Печально знаменитая рецензия-пасквиль пролетарского поэта Демьяна Бедного на Землю надолго травмировала ее создателя, но изменить его не смогла.

Александр Довженко

Снова бросается в глаза параллель Земли и современных ей деревенских увражей Эйзенштейна Старое и новое и Бежин луг , где меньше всего актуального содержания кампаний и лозунгов, но более всего – взлетающих к небу мечтаний о некоем совершенном мире Истины и Красоты. Сюда же следует отнести и последнюю немую картину Пудовкина Простой случай ( Очень хорошо живется , 1931), где, правда, не на деревенском, а на сугубо городском материале классик революционной темы пытался связать социальные процессы конца 1920-х с ушедшей в прошлое эпохой Октября, уподобляя процессы социальные, психологические процессам природным, сдвигам почвы, катаклизмам. И тоже получал по рукам – картина была закрыта, не выпущена на экран.

Да, корифеи постоктябрьского киноавангарда буквально шагали в ногу, не отставая друг от друга. Конечно, играло здесь роль и уже внедрившееся в жизнь тематическое планирование Госкино, и прямой «спуск сверху» оперативных заданий к такой-то дате. Но не меньшее (большее!) значение имели внутрихудожественные процессы, творческий взаимообмен, суверенные цели саморазвивающегося молодого искусства. Всматриваясь в расцвет 1920-х, видишь, что уже тогда кино фактически «отсоединилось» от господствующей идеологии, решало свои собственные задачи, хотя и было проникнуто огромной верой в социализм, хотя и продолжало с абсолютной искренностью воспевать революцию.

Значение экранного эпоса революции было огромно и для всего советского кино, и для российского искусства в целом, и для реноме России за ее пределами. Ведь то, что произошло с упоминавшимися выше эпизодами фильма Октябрь , которые, как штурм Зимнего дворца, превратились в неопровержимые исторические документы, по сути дела, относится и к фильмам в целом, ко всему корпусу классических историко-революционных лент. Свершилась художественная подмена, источник оказался полностью вытесненным, замещенным. Место революционной действительности заняло ее мифологизированное изображение. Ее образ в луче проекции. Образ, обладающий супервизуальной, сверхфотографической убедительностью, огромной внушаемостью, суггестивностью, красотой и мощью, равных которым еще мало знавал тогда мировой экран.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: