Нея Зоркая - История отечественного кино. XX век

- Название:История отечественного кино. XX век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Белый город

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7793-2429-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нея Зоркая - История отечественного кино. XX век краткое содержание

Данная книга посвящена отечественному кинематографу и охватывает важнейшие вехи его становления и расцвета, начиная от истоков в XX веке и заканчивая главой «Блеск и нищета демократии» с многозначным вопросом-постскриптумом: наступит ли в XXI веке расцвет российского кино?

В авторской «Истории отечественного кино. XX век» богатство фактического материала и информативность сочетаются с увлекательностью изложения. Издание адресовано широкому кругу читателей, учащимся, студентам-искусствоведам в качестве дополнительного материала по курсу истории кино.

История отечественного кино. XX век - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Кому какое дело было до того, что реальный броненосец «Князь Потемкин Таврический» сдался адмиральским войскам и был интернирован в порту Констанца? Весь мир не сомневался в том, что победоносный корабль гордо ушел по волнам в бессмертие!

И так же, как мы не знаем, какими были в быту Электра и Исмена, Агамемнон и Эдип, а верим Софоклу и Еврипиду, – так молодое советское кино создало миф об Октябре, запечатлело лишь горделивую поступь революции. Революции с большой буквы, как всенародного движения против несправедливого общественного устройства, против зла, корысти, лжи, неравенства, притеснения.

На экране возник прекрасный мир, подчиненный своим собственным законам. Как соотносился он с истинным миром послереволюционной России – тем, где у крестьян отбирали последнее зерно, где в подвалах ЧК лилась кровь невинных, где тюрьмы были забиты бывшими политическими оппонентами большевиков и функционировали концентрационные лагеря? Советский революционный авангард не был искусством правды. Но является ли таковое единственной возможностью творчества? Да, русское кино всегда было и остается, при всех превратностях и метаморфозах, во всех фазах своей вековой судьбы, искусством поэтическим, искусством Красоты.

Еще парадокс: искусство киноавангарда 1920-х оказалось значительно более широким и емким, чем все его первоначальные рычаги, стимулы и импульсы. Замышленное как своего рода «прикладное» для партийных идеологических целей (каким виделось оно Ленину), тематически посвященное классовой борьбе эксплуатированных с эксплуататорами, оно дало миру обобщающие модели киноэпоса XX века. Формулы нерасторжимого единства Человека и Истории. Их взаимозависимости, нерасторжимости и слиянности, каковые есть факт XX столетия, вовлекшего каждую песчинку в планетарный оборот.

Структура советской революционной киноэпопеи, созданной классиками отечественного кино, оказалась открытой, разомкнутой. Не партийной, не «социалистически-государственной», а общечеловеческой.

Глава 3

Утопия «нового человека»

Жизнь моя кинематограф,

Черно-белое кино…

После своих эпохальных дат – первого в России публичного киносеанса, открытия первого в России кинематографического ателье и съемок первой русской игровой ленты Стенька Разин – Северная столица на целое десятилетие уступила лидерство Москве, а вернула себе его уже после Октября.

В ходе национализации, которая особенно активно и целенаправленно прошла именно в Питере, было оперативно реквизировано 68 городских кинотеатров, оформилось административное руководство кинематографом – Петроградский кинокомитет (параллельный Московскому). Ленинградская кинофабрика, обосновавшаяся на Каменноостровском проспекте (долгое время – Кировском), после некоторого междуцарствия начала постоянно действовать. Неоднократно по советской страсти к переименованиям она меняла название.

С 1934 года это – славный Ленфильм , собравший когорту великолепных мастеров, вырастивший созвездие актеров, создавший всемирно признанные шедевры. И всегда, пусть негласно, но соперничающий с возвратившей столичный государственный статус Москвой. В 1919 году открываются Госкинотехникум, далее Ленинградский институт киноинженеров, Институт экранного искусства, Школа актерского мастерства, которая в дальнейшем вырастет в Институт театра, музыки и кинематографии. Город на Неве – мощный кинематографический центр на всем протяжении истории советского и постсоветского кино.

Могла ли существовать специфика того или иного «городского кинематографа» в условиях строжайшей государственной регламентации и унификации советских времен? Тем более в искусстве «техническом», индустриальном, космополитическом, каким является кино? Короче говоря, было ли некое особое «ленинградское кино»?

Оказывается, было и есть, несмотря ни на что. И немалую роль играют здесь такие элементарные условия, как ландшафт, местный колорит, обстановка, в которой снимается фильм. На ранней ленинградской кинопродукции это видно хорошо. Прежде всего – роль ландшафта, то есть естественной натурной декорации фильма, его топографии, среды, ауры местности или образа жизни людей.

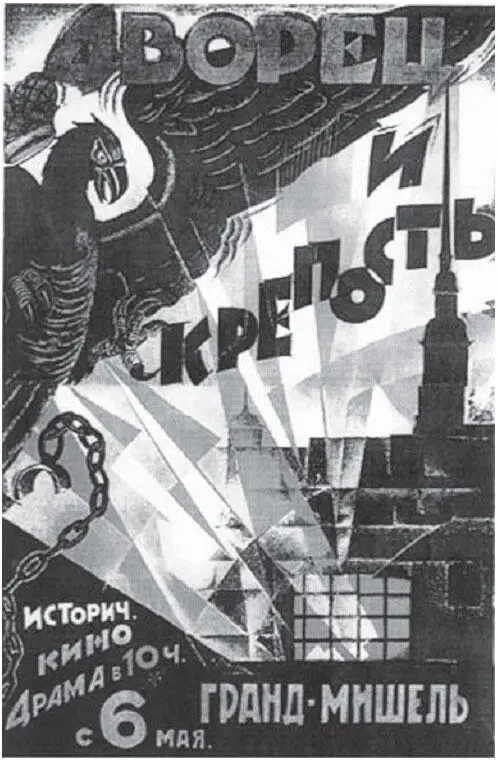

В фильмах старших мастеров-традиционалистов А. Ивановского ( Дворец и крепость, Декабристы ), В. Висковского ( Девятое января ), в Чудотворце А. Пантелеева было предложено ретро державного Санкт-Петербурга, горделивой имперской столицы с элементами показа «ужасов царизма». Один из «левых» критиков метко назвал эти фильмы «бархатным жанром».

Петербургский ландшафт, образ Северной Пальмиры в ее блеске и красного Ленинграда в его нищете получат многогранное и разнообразное воплощение у ленинградских кинематографистов.

Насколько неоценим вклад Москвы и Киева в создание историко-революционной эпопеи, настолько же бесспорно первенство Ленинграда в социальной и бытовой советской драме первых послереволюционных лет. Яркий расцвет ленинградского кино связан с приходом нового кинематографического поколения – молодых провинциалов, которые со всех концов бывшей империи явились покорять революционную столицу.

Это были: юный художник из Киева Григорий Козинцев; начинающий журналист-одессит Леонид Трауберг; бывший мальчик на побегушках у аптекаря в западной Режице, далее красноармеец и работник ЧК, ныне студент Института экранных искусств Фридрих Эрмлер; совсем молоденький сибиряк Сергей Герасимов; чуть постарше участник революции Сергей Васильев; мигрирующий по маршрутам Киев – Петроград – Москва художник Сергей Юткевич и другие их сверстники, кому тоже предстоит прославиться на поприще кино. Это очень разные молодые люди и в будущем – непохожие друг на друга художники, оригинальные, талантливые личности. В большинстве своем уже тогда это люди высокообразованные, все они в ту пору знали иностранные языки и очень много читали.

При несходстве – физиономическом, психологическом – в них есть признаки общности. И прежде всего сходство судьбы, приход в кинематограф. Все брошены в искусство, и именно в кино, революцией. Она открыла им двери, ранее крепко запертые на замок. Это – чужие, маргиналы по сравнению с укорененными наследниками благородных столичных художественных династий.

Они попадают в страшное для города время. Двенадцать Александра Блока: во мгле воет адская вьюга, по пустым улицам вышагивает красноармейский патруль, запирайте этажи… Хождение по мукам Алексея Толстого: огромного роста бандиты-«попрыгунчики» в белых балахонах на ходулях пугают и грабят людей на Петроградской стороне. Горят костры. Стоят очереди за ржавой селедкой, за мокрым хлебом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: