Нея Зоркая - История отечественного кино. XX век

- Название:История отечественного кино. XX век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Белый город

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7793-2429-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нея Зоркая - История отечественного кино. XX век краткое содержание

Данная книга посвящена отечественному кинематографу и охватывает важнейшие вехи его становления и расцвета, начиная от истоков в XX веке и заканчивая главой «Блеск и нищета демократии» с многозначным вопросом-постскриптумом: наступит ли в XXI веке расцвет российского кино?

В авторской «Истории отечественного кино. XX век» богатство фактического материала и информативность сочетаются с увлекательностью изложения. Издание адресовано широкому кругу читателей, учащимся, студентам-искусствоведам в качестве дополнительного материала по курсу истории кино.

История отечественного кино. XX век - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Елена Кузьмина в фильме Новый Вавилон

Похождения Октябрины (1924), первый выход фэксов на экран, были агитобозрением-эксцентриадой с множеством кинематографических эффектов. Здесь и острые повороты действия, и всякие приключения, драки, и сцена неудачной попытки повеситься (подтяжки лопнули!), а после нее титр-призыв покупать подтяжки только в государственной торговле! Все искрилось, кувыркалось, мчалось, кинокамера взлетала аж на шпиль Петропавловской крепости. Это был как бы оживший динамический плакат, перенесенный на натуру: перед глазом киноаппарата расстилался огромный город, целый мир, который можно было обозревать и снимать с самых различных точек – с купола Исаакиевского собора, с мчащегося мотоцикла…

И все было добровольно и радостно ангажированным «красной новью», молящимся на Маяковского, влюбленным в свою «левизну».

Похождения Октябрины, фильм Григория Козинцева и Леонида Трауберга

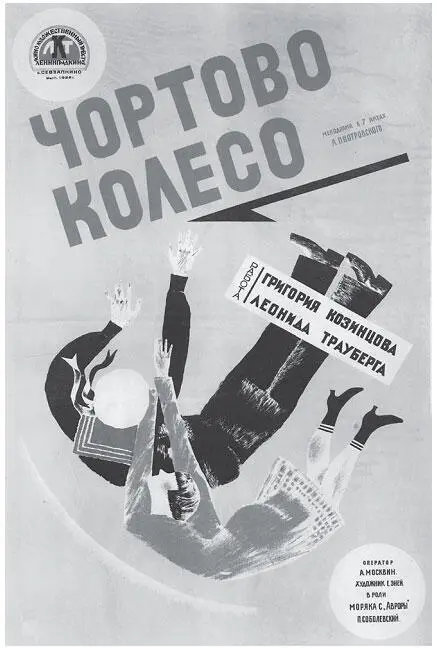

Это – климат времени. В фильме Чертово колесо по рассказу В. Каверина Конец хазы (1926) фэксы сделали попытку создания современной мелодрамы, увидев в формирующемся советском быте и контрасты добра и зла, и резкую светотень, и накал страстей.

Козинцев и Трауберг, подобно Эйзенштейну в Стачке , увлекались типажами шпаны, отыскивая их в подозрительных местах, ловили аномалии – диковинно толстых теток, уродливых карликов, «бывших людей». Подобно Вертову, они стремились запечатлеть городское дно безобманно и снимали не макет, а подлинную воровскую хазу – страшный остов многоэтажного дома, населенного какими-то чудовищами и уродами. В мело драматическое обличье режиссеры заключили реальное содержание.

В Чертовом колесе Козинцев и Трауберг встретились с оператором Андреем Москвиным, который вскоре по праву будет признан лидером советской операторской школы. Начал складываться тот высококультурный кинематографический коллектив, куда помимо Москвина и художника Евгения Енея скоро войдет молодой ленинградский композитор Дмитрий Шостакович. Этот коллектив сделает все картины Козинцева и Трауберга, а затем, когда жизнь разведет бывших фэксов, и картины Козинцева.

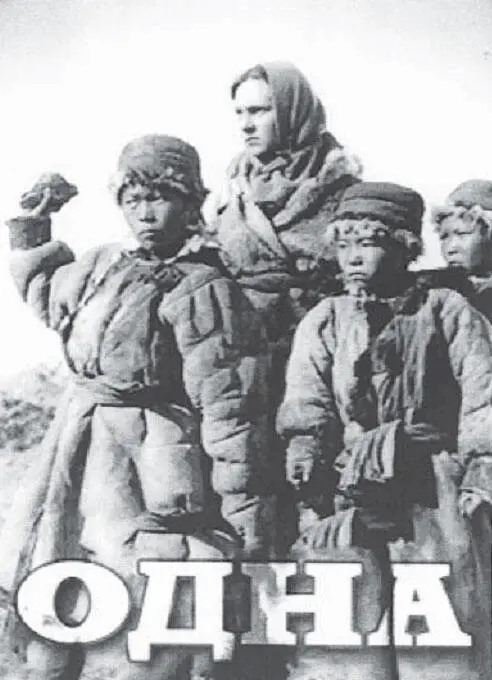

Мишки против Юденича – комедия из недавних времен Гражданской войны; Братишка – комедия из новых времен «реконструктивного периода», героями которой были шофер и автомобиль, реконструированный шофером из старых частей; и, наконец, картина Одна (1931) о молоденькой советской учительнице, по распределению отправленной из Ленинграда на далекий Алтай, – это фильмы фэксов «на современную тему».

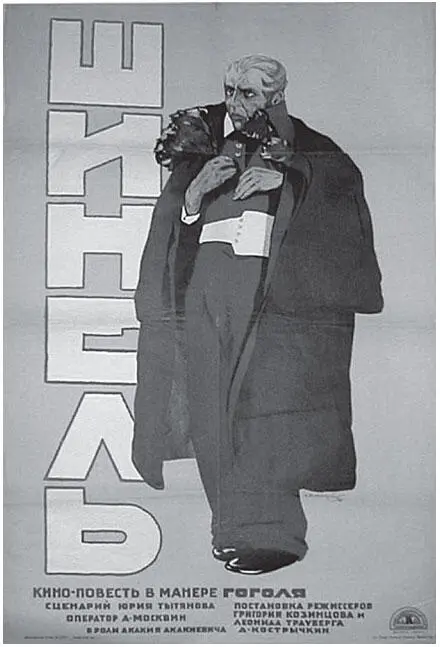

Одновременно Козинцев и Трауберг ставят фильмы исторические. Разумеется, это история с позиции современности, обличение старого мира. «Человек, раздавленный эпохой» – вот их тема, по определению Козинцева. А именно: Шинель (1926) – вольная экранизация-фантазия по Петербургским повестям Гоголя, С. В. Д. (1927) – романтическая мелодрама на фоне пушкинской эпохи и декабристов, Новый Вавилон (1929) – уникальный фильм о Парижской коммуне.

Сценарий Шинели создал молодой писатель, блестящий литературовед Юрий Тынянов, приглашенный в качестве консультанта картины. Фильм должен был отразить не столько историю отдельного человека, гоголевского героя, сколько, по моде времени, «николаевскую эпоху с нашей точки зрения». Фэксы задумали своеобразную фантазию на темы Гоголя, кинематографическое эссе о прошлом города.

Акакий Акакиевич Башмачкин рисовался одновременно и жертвой, и производным своей эпохи и среды. Героя окружал холодный, призрачный мир.

Грань между реальным и воображаемым была в Шинели зыбкой. В эпизоде предсмертной ночи Акакия Акакиевича посещали видения и воспоминания – никчемно прожитая жизнь, жалкая судьба вставала в этих сбивчивых образах.

Это одна из самых ранних попыток приоткрыть на экране внутренний мир человека, передать его невысказанные мысли и мечты. Режиссеры решили счесть объективной кинореальностью также и внутреннюю жизнь человека. В Шинели был открыт для советского экрана образ холодного, давящего, чуждого Петербурга – этот классический, от пушкинского Медного всадника , от Гоголя и Достоевского, истинно русский образ.

Не менее важным был вклад Шинели в общую культуру кинематографического языка. Режиссеры и операторы научились передавать время и настроение с помощью городского пейзажа, убранства интерьера, предмета в кадре. Мелькание людей и карет на вечернем Невском; одинокий проход героя под аркой какого-то казенного здания и рядом тяжелый Исаакий на северном бледном небе; женский силуэт на фоне окна в номерах, узорный газовый веер, сквозь который снят кадр сна Башмачкина; нефокусные съемки, создающие ощущение плывущего, туманного мира, – все это с безупречным вкусом и точностью создавало атмосферу. Операторская работа Москвина принадлежит к лучшим достижениям немого кино.

Правда, здесь сказывалось, хотя и сильно «русифицированное», влияние немецкого экспрессионизма, как живописного, так и экранного, – в нарушении реальных пропорций предметов, в сновидческом смешении реального и воображаемого. Сходство было замечено современной фильму критикой, но всегда категорически отрицалось Козинцевым. Трауберг же по прошествии лет охотно признавался, каким огромным событием стал для него фильм Кабинет доктора Калигари . При этом для обоих постановщиков были неприемлемы и рисованные театральные декорации, и стиль «павильонного конструктивизма», принятый создателями эпохальной немецкой картины. Их Шинель была прежде всего петербургской повестью, признанием в любви к Гоголю, фильмом зимней вьюги, ночного мрака, бронзовых идолов над Невой.

Следующий за трагической Шинелью и веселым Братишкой опус фэксов носил странное имя С. В. Д. (1927, сценарий Ю. Н. Тынянова и литературоведа Ю. Г. Оксмана), что означало вензель, выгравированный на кольце. Авантюрист и шулер Медокс выиграл кольцо в карты и выдал его за подтверждение своей причастности к тайному обществу декабристов (Союз великого дела). Провокатор Медокс преследовал и шантажировал бунтовщика Суханова, бывшего друга, а светская красавица, жена генерала, влюбленная в Суханова, спасала его, раненого и истекающего кровью. Это была талантливая стилизация романтической мелодрамы и в драматургии, и в актерской игре, и в изобразительном строе. Генеральша Вышневская (ее играла красавица Софья Магарилл, жена Козинцева), вся в мягких складках атласа, пышных тюрбанах, соболях, казалось, сошла с полотен Тропинина и раннего Брюллова. Картина боя на снегу, с его дымками над редутами, шеренгами солдат, уходящими вдаль, заставляла вспомнить батальную живопись пушкинских времен. Материальный мир в С. В. Д. был романтизирован согласно общему стилевому и жанровому заданию мелодрамы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: