Нея Зоркая - История отечественного кино. XX век

- Название:История отечественного кино. XX век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Белый город

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7793-2429-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нея Зоркая - История отечественного кино. XX век краткое содержание

Данная книга посвящена отечественному кинематографу и охватывает важнейшие вехи его становления и расцвета, начиная от истоков в XX веке и заканчивая главой «Блеск и нищета демократии» с многозначным вопросом-постскриптумом: наступит ли в XXI веке расцвет российского кино?

В авторской «Истории отечественного кино. XX век» богатство фактического материала и информативность сочетаются с увлекательностью изложения. Издание адресовано широкому кругу читателей, учащимся, студентам-искусствоведам в качестве дополнительного материала по курсу истории кино.

История отечественного кино. XX век - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Царь-режиссер Борис Барнет»

Эйзенштейну молва приписывала шутку: «У нас на Руси три царя: Царь-колокол, Царь-пушка и Царь-режиссер Борис Барнет». Похоже!

Воздух в кадре – вот первый признак истинно кинематографического таланта. И этим воздухом в кадре, а еще юмором, пристальным взглядом, любовью к людям с самого начала пути возвышались над рядовой продукцией скромные фильмы Бориса Васильевича Барнета (1902–1965), одного из лучших русских режиссеров.

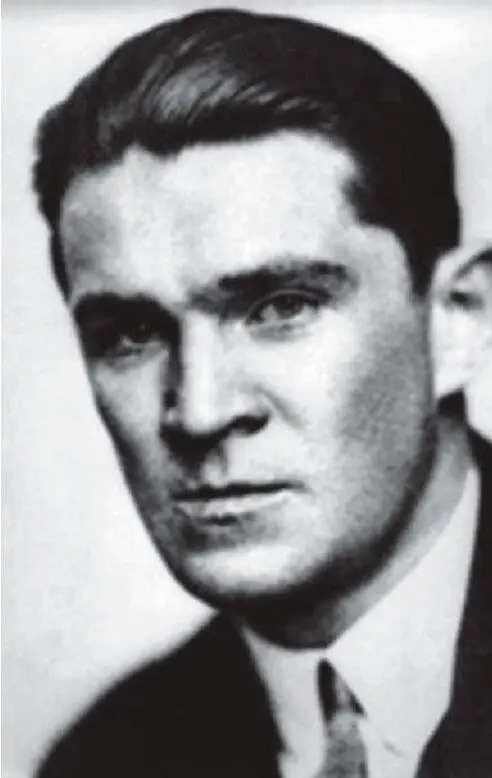

Борис Барнет

Барнет манифестов не сочинял, статей не писал или писал совсем короткие. Кинотеоретиком не был ни в малейшей степени. В 1920-х, в пору поголовного увлечения дискуссиями, программами и декларациями, на трибунах его не видели, ни к каким направлениям и течениям он себя не причислял. Так и прожил свою жизнь в искусстве. Сам по себе, отдельно.

Но это не означает, что он был равнодушен к современным ему кинематографическим исканиям и чужим свершениям, веяниям времени и творческим авторитетам. Напротив. И его эстетика, столь индивидуальная и самодовлеющая, формировалась поначалу из наложения один на другой разнородных пластов. И в дальнейшем его пути свойственны пробы, опыты, порой тщетные усилия куда-то встроиться, сделать нечто похожее на признанные шедевры экрана – достаточно вспомнить юбилейную, к десятилетию, Москву в Октябре , параллель эйзенштейновского Октября, или Ледолома (1931), почти прямой парафраз довженковской Земли и по содержанию, и по стилю.

Но это у него плохо получалось. Он должен был оставаться самим собой, художником, который молча, на практике, одному ему известными способами превращает жизненные впечатления и художественные влияния в уникальный новый сплав.

Однако накануне Девушки с коробкой он все-таки высказался. Заметка в Советском экране полна скрытой полемики с господствующими киноконцепциями 1920-х:

«…Работая, мы пришли к удивительно приятному для нас факту: можно было строить сцены, впечатляя ими не только монтажно, но и самой мизансценой. Мы имели возможность снимать, не прибегая к первым планам, чтобы выделить ту или иную нужную деталь.

Съемки общим планом было достаточно – не мешали лишние вещи, не отвлекали внимание от нужного.

Это первая моя самостоятельная работа, и в ней я делаю ставку на актера».

Отказ от лозунгов кулешовской школы по всем позициям – вот что содержит этот краткий текст. И от эйзенштейновского монтажного кинематографа – тоже. Вещи в руках актера в кадре, а не излюбленный Кулешовым нейтральный фон для «целесообразных действий натурщиков». Не склейка коротких монтажных планов в новое целое, а смысловая мизансцена, то есть игра актеров. И, наконец, само слово «актер», бранное для Кулешов а.

Принято считать, что Барнет именно у Кулешова получил свое художественное крещение. Но не учитываются более ранние и исключительно важные воздействия, впечатления, о чем в автобиографическом эссе Как я стал режиссером Барнет пишет с редким для своего суховатого литературного стиля лирическим волнением.

Он родился и вырос в большой и дружной семье (отец – владелец небольшой типолитографии), в заповедном уголке старой Москвы. Возможно, отсюда воздух, прелесть, атмосфера Москвы в барнетовских фильмах и образ любимой им «окраины» – скромного, самодостаточного бытия простых людей. И воспитанные сызмала доброжелательность, снисходительность, внимание к каждому – вот предпосылки, подпочва того светлого мира, каким станет экран Бориса Барнета.

Революция – всеобщий слом, лихорадочный темпоритм зигзагов и перемен. Московское училище живописи, ваяния и зодчества, санитарный поезд на Юго-Восточном фронте, холера, демобилизация, Главная военная школа физического образования трудящихся, кафедра бокса, профессиональная работа на ринге – и все это за каких-нибудь три года!

«В 1920 году я простился с живописью и ушел добровольцем в ряды Красной армии, – вспоминает Барнет. – Оставил я и нечто более дорогое – то, чем была полна моя жизнь в эти дни, – Первую студию Московского Художественного академического театра, куда меня привели однажды поиски заработка и где я стал работать реквизитором, бутафором и рабочим сцены… Ради того, чтобы присутствовать на репетициях и не пропустить ни одного спектакля, я незаметно для себя стал совсем незаметным, но абсолютно необходимым закулисным мальчиком. В течение полутора лет я с наслаждением изображал сверчка и чайник в спектакле Сверчок на печи , водил мокрым пальцем по краю хрустального бокала, имитируя пароходные гудки в Гибели надежды , подражал ветру, вертел ребристые барабаны, накрытые холстом, клеил, красил, чинил бутафорию и прочее. Я влюбился тогда в этот театр, и эта моя любовь никогда не пройдет… В этом театре я впервые понял, как требовательно искусство, какой упорной работы оно требует, чтобы быть простым и правдивым, и какое счастье работать в искусстве».

Барнет Борис Васильевич

(1902–1965)

1926 – «Мисс Менд» (с Ф. Оцепом)

1927 – «Девушка с коробкой»

1928 – «Москва в Октябре»

1928 – «Дом на Трубной»

1930 – «Живые дела»

1930 – «Ледолом»

1931 – «Привидения»

1933 – «Окраина»

1936 – «У самого синего моря»

1939 – «Ночь в сентябре»

1940 – «Старый наездник»

1943 – «Новгородцы»

1944 – «Однажды ночью»

1947 – «Подвиг разведчика»

1948 – «Страницы жизни» (с А. Мачеретом)

1950 – «Щедрое лето»

1955 – «Ляна»

1956 – «Поэт»

1957 – «Борец и клоун»

1959 – «Аннушка»

1961 – «Аленка»

1963 – «Полустанок»

Конечно, и у ровесников Барнета, новобранцев кино, «предбиографии» не менее цветисты, но его случай отличается тем, что в переплеты эпохи попал не провинциал в поисках фортуны, а коренной москвич, мирный обыватель, по деду шотландец, по матери русак, наследник небогатого, но надежного и твердого дела. В кино он не «пришел», а был «приведен», схвачен прямо с боксерского ринга, где он профессионально работал после армии, настойчивыми киношниками из группы приключенческого фильма про американца в Москве.

Первая студия Художественного театра – зрительный зал на несколько десятков мест, рампы нет, сцена отделена от рядов холщовым занавесом, аскетическая скупость декораций. «Психологический реализм», «душевный реализм», система Станиславского в постоянной экспериментальной проверке. И рукотворная «фонограмма» спектакля (она откликнется в уникальных «шумах» звуковых барнетовских картин) – юноша Барнет не первый, кто влюбился в этот интимный мир тончайших сценических чувств. Вот на какой эстетический «багаж», на какой душевный «пласт» ложились кинематографические уроки кулешовской мастерской.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: