Нея Зоркая - История отечественного кино. XX век

- Название:История отечественного кино. XX век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Белый город

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7793-2429-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нея Зоркая - История отечественного кино. XX век краткое содержание

Данная книга посвящена отечественному кинематографу и охватывает важнейшие вехи его становления и расцвета, начиная от истоков в XX веке и заканчивая главой «Блеск и нищета демократии» с многозначным вопросом-постскриптумом: наступит ли в XXI веке расцвет российского кино?

В авторской «Истории отечественного кино. XX век» богатство фактического материала и информативность сочетаются с увлекательностью изложения. Издание адресовано широкому кругу читателей, учащимся, студентам-искусствоведам в качестве дополнительного материала по курсу истории кино.

История отечественного кино. XX век - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вину неверной жены еще усложняет то, что страдательной фигурой оказался идеально-положительный герой. Правда, он погиб, так и не узнав об измене, но мы-то, зрители, знаем! И жалеем его, а не только восхищаемся им, как было положено раньше относиться к подобному персонажу.

Каширина играл Михаил Ульянов (1927–2007). Молодой артист Театра им. Евг. Вахтангова, он был буквально схвачен в кино благодаря своей «фактуре»: настоящий русак, кряжистый сибиряк с простонародным лицом, умными любопытными глазами и широкой лучезарной улыбкой – таким типажным комсомольцем-добровольцем появился он на экране в фильме Они были первыми про молодежь в Гражданской войне.

Казалось, уготовано было Ульянову амплуа обаятельного «социального героя» в советской версии, то есть образ-тип, в котором работали Николай Баталов, Евгений Урбанский, начинал чуть позже Ульянова его ровесник, артист Центрального детского театра Олег Ефремов. Но не вышло. Михаил Ульянов вырос в великого мастера с универсальным диапазоном, артиста, который сыграл в кино и театре десятки абсолютно разнохарактерных ролей.

Начинался сбой образа-типа именно в Доме, в котором я живу . Интеллигентность, какая-то незащищенность, какая-то скрытая печаль подтачивали привычный эталон героя. В сценах объяснений и прощания с женой этот подтекст особенно ясно читался. И хотя в финале действия повторялась мизансцена ухода геолога в дальний поход (теперь уходил «сделавший жизнь» с Каширина юный Сергей Давыдов), печаль утрат по-прежнему звучала.

По прошествии лет Ульянов будет вспоминать, заново оценивать, анализировать: « Дом, в котором я живу – это очень прозрачный, суперреалистический фильм, за которым стоит жизнь целого общества в тот момент, когда уже не было давления идеологии, но не стало еще и полного раскрепощения. Вот на этой тонкой грани картина произвела серьезнейшее изменение в нашем кинематографе, в ней увидели новый шаг, новую дорогу, новое кино. Да, реализм, но не великих фильмов, а реализм маленьких домов, где живут в дрязгах и дружбе маленькие, но очень мощные люди. Фильм сделан с огромной теплотой, нежностью, душевностью».

Но и – прибавлю – с чувством собственной гордости, спокойного достоинства: мы таковы, каковы мы есть, приукрашивать нас не надо, уж не взыщите!..

Вот почему сегодня, по прошествии XX столетия, Дом, в котором я живу можно назвать ключевым фильмом «оттепели».

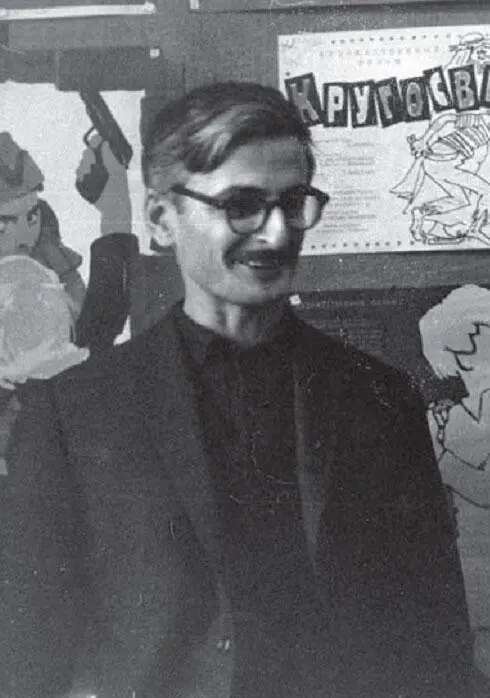

Кулиджанов Лев Александрович

(1924–2001)

1955 – «Дамы» (с Г. Оганесяном)

1956 – «Это начиналось так…» (с Я. Сегелем)

1957 – «Дом, в котором я живу» (с Я. Сегелем)

1959 – «Отчий дом»

1960 – «Потерянная фотография»

1961 – «Когда деревья были большими»

1963 – «Синяя тетрадь»

1969 – «Преступление и наказание»

1975 – «Звездная минута»

1980 – «Карл Маркс. Молодые годы» (СССР/ГДР)

1991 – «Умирать не страшно»

1994 – «Незабудки»

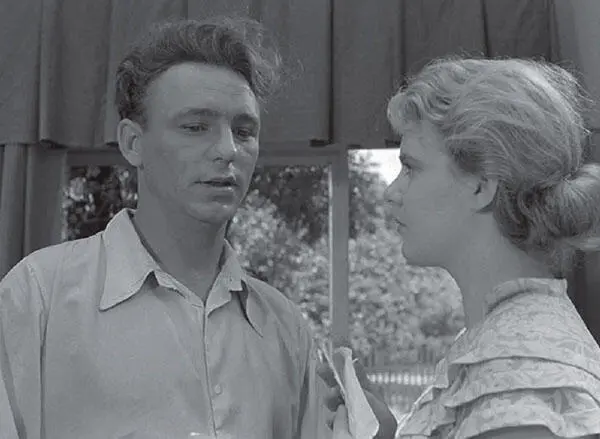

Это был, конечно, не единственный фильм о том дне сегодняшнем, которым жила тогда страна. Годом раньше вышла на экран лирическая Весна на Заречной улице выпускника ВГИКа из мастерской И. А. Савченко Марлена Мартыновича Хуциева (р. 1925) по сценарию Ф. Миронера (он же сопостановщик картины). Действие происходило в российском городке 1950-х годов. В учительницу литературы, прибывшую из Москвы по распределению, влюблялся местный сталевар-стахановец, парень яркий, неглупый, но грубоватый и неотесанный. В финале суховатая и высокомерная учительница, которую шокировало неадекватное поведение поклонника-ученика, попадала на завод и наблюдала его у мартеновской печи, в сполохах пламени, в симфонии индустриальных шумов – повелитель огня, а не двоечник и прогульщик. Гордячка готова была сдаться, улыбалась, и многоточием кончался этот очень симпатичный, свежий, веселый фильм.

Марлен Хуциев

Весна на Заречной улице , фильм Марлена Хуциева

И если иные сюжетные перипетии и «социализированное» разрешение любовного конфликта нельзя отнести к обновлению экрана, то, несомненно, принадлежали уже новой эпохе самобытная режиссура с ее неприкрашенной бытовой достоверностью и одновременно лирическим волнением, а главное, смело выплескивающая наружу мучительную страсть человека, темпераментная игра Николая Рыбникова, еще одного дебютанта «оттепели», быстро ставшего знаменитым. И распевала весело страна полюбившуюся песню композитора Б. Мокроусова о родной улице, где герой «…вот на этом перекрестке с любовью встретился своей…».

Весна на Заречной улице

Как видим, обновление экрана прямо и непосредственно было связано с выходом в свет нового кинематографического поколения. Личностный фактор был первенствующе важным.

Его война. Его кино

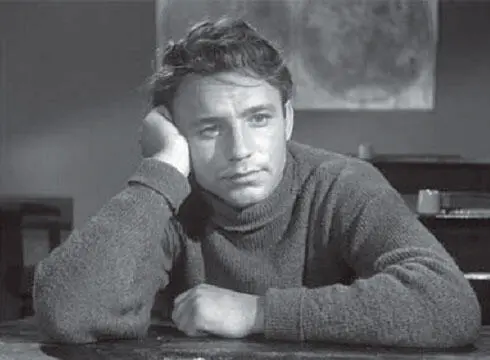

И бесспорным лидером той эпохи был Григорий Наумович Чухрай (1921–2002).

Моя война, Мое кино – так назвал он книги воспоминаний, которые писал в последние годы жизни, прикованный к постели (вторая книга вышла посмертно). В этих искренних, бесхитростных, открытых книгах запечатлелся правдивейший портрет их автора – человека крупного, исключительно честного, яркого, простодушного и скромного. Человека абсолютно советского по воспитанию, характеру, жизненным правилам, миросозерцанию. С одним только уточнением: советского человека в идеальном воплощении этого типа, которого видели в мечтах революционеры-романтики и декларировали звонкие тексты и лозунги эпохи.

Он писал: «Человек не волен выбирать, в какой стране и в какую эпоху ему надлежит родиться… Рождение в Советской России не заслуга, но и не грех, в котором нужно покаяться. Это – судьба.

…Я был советским гражданином – солдатом и режиссером – и этим горжусь, нисколько не боясь оказаться немодным и отстать от прогресса… Эпоха, в которой я жил, была голодной, жестокой, кровавой и одновременно великой».

Поколение Чухрая, рожденное после Октября, выросшее в советской десятилетке с ее высокими постулатами («Человек – это звучит гордо!»), в 1941-м принявшее на себя первые удары врага и выкошенное войной, искренне приняло социализм своим символом веры. «Мы стали антисталинистами, но в социализме не разочаровались… Я тоже верил и не стыжусь этого», – настойчиво признается в этом накануне кончины автор книг Моя война и Мое кино.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: