Алла Ястребицкая - Западная Европа XI—XIII веков. Эпоха, быт, костюм

- Название:Западная Европа XI—XIII веков. Эпоха, быт, костюм

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1978

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алла Ястребицкая - Западная Европа XI—XIII веков. Эпоха, быт, костюм краткое содержание

Западная Европа XI—XIII веков. Эпоха, быт, костюм - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

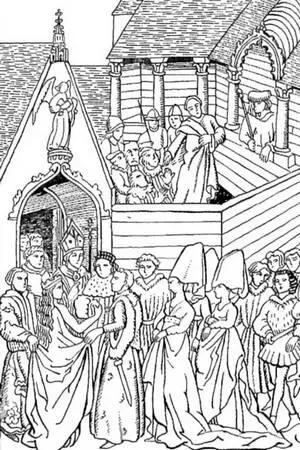

145. Церемония бракосочетания. С миниатюры XIV в.

Школ было немного. Традиции античной светской школы сохранялись кое-где на юге, главным образом в Италии. К северу от Альп школа была по преимуществу монастырской или церковной. Средневековая школа не знала возрастного ценза, дети обучались грамоте вместе со взрослыми юношами. Да и сама обстановка в школе не учитывала специфически детских интересов. В монастырской школе дети были подчинены той же дисциплинарной строгости, что и взрослые монахи (ведь средневековье трактовало ребенка лишь как маленького взрослого), во время молитв, в дормитории (спальне), за едой — повсюду дети были под надзором наставника, запрещавшего им болтать, петь и играть. Розга служила одним из самых могущественных педагогических средств. В церковной школе восьмилетние дети учились вместе с двадцатилетними юношами по одной и той же программе и рано включались в круг их интересов. Ученик, который часто был оторван от родителей и жил на пансионе у учителя или на постоялом дворе, не вылезал обычно из забот. Ему надо было добыть пропитание, иначе у него не будет "на зубах ничего", как тогда говорили, кроме церковного звона. Он пьет только воду и ест хлеб тверже мельничного жернова. В доме он выполняет обязанности слуги (как и ученик у ремесленника) — это его посылают на рынок за мясом, которое будут есть другие, тогда как школяр только выскребает котелок. Побои ждут его и дома, как в школе.

Учебную программу (в соответствии с позднеантичной традицией) составляли семь свободных искусств, которые разделялись на две части: тривиум (троепутье) и квадривиум (четверопутье), Тривиум был начальной стадией обучения — отсюда наше слово "тривиальный", то есть обыденный. Тривиум включал грамматику, риторику и логику. В состав квадривиума входили арифметика, геометрия, астрономия и музыка.

На раннем этапе средневековья преобладал тривиум, проникновение квадривиума в общеобразовательную систему начинается с XIII века. Читать учились, заучивая наизусть молитвы, псалтырь и евангелие; особенное внимание уделялось пению. Затем переходили к грамматике, которая составляла костяк средневекового образования. Грамматику (разумеется, только латинскую) учили по руководству Элия Доната — грамматика IV века, комментатора Вергилия и, согласно традиции, учителя св. Иеронима. Другие языки в школе не проходили (до XIV века), хотя на практике купцу или рыцарю подчас приходилось говорить на нескольких языках и диалектах. Обучение латинской грамматике состояло в чтении какого-нибудь древнего автора с попутным его истолкованием. После того как прочитал учитель, тот же самый отрывок читали и комментировали ученики.

Обстановка школьной комнаты была более чем скромной. На полу набросана солома, в какой-то мере предохранявшая от холода, и на ней располагались учащиеся. Преподаватель сидел в кресле, а перед ним на пюпитре лежала изучаемая книга.

146. Куртуазная любовь. Гравюра с миниатюры XIV в.

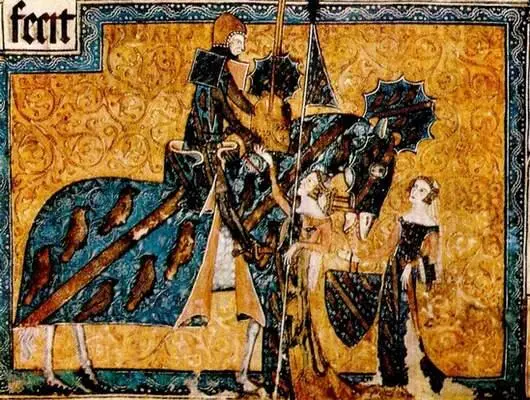

147. Знатный рыцарь из Ланкашира перед выступлением в поход; жена и дочь подают ему шлем и щит Миниатюра. 1335—1340 гг.

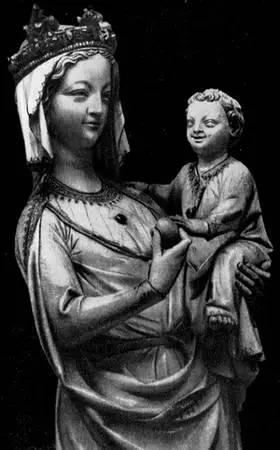

148. Культ заступницы. Слоновая кость. XIV в. Сокровищница Сен-Шапель

Учителя постоянно жаловались на школяров: им больше нравятся игры, нежели науки; они норовят заглянуть в таверны или в злачные места. Ни наставления, ни порка не в состоянии вернуть их на прямой путь. А сколько среди них глупцов, рассеянных, забывчивых!

Петр Абеляр, один из самых независимых умов средневековья, описал свою жизнь. Он начинает рассказ с того, что, будучи по природе способным к научным занятиям, он отказался от воинского дела ("отрекся от участия в совете Марса") и целиком предался изучению логики или, как тогда говорили, диалектики. Переезжая с места на место, он слушал известнейших учителей, а затем и сам стал принимать участие в диспутах.

Диспут ("научно-учебное" подобие рыцарского турнира) — характерный феномен средневековой школы. Ученик против учителя, учитель против учителя, наконец, учитель со своими учениками против другого учителя и его учеников — таковы разные формы обсуждения спорных проблем, стоявших перед тогдашней наукой. Абеляр был страстным и умелым диспутантом. Участвуя во многих дискуссиях, он нередко побеждал в них тех, кто был старше и опытнее его.

Это и вызвало, замечает Абеляр, его бедствия: чем шире распространялась его слава, тем сильнее разгоралась зависть к нему со стороны его соперников.

Постепенно учителя, отделяясь от церковных и монастырских властей, стали создавать свои корпорации — университеты. Сам термин "университет" (universitas) означал первоначально всякое объединение людей, связанных общими интересами и имеющих особый правовой статус. Только с конца XIV века его стали использовать применительно к академической корпорации. Средневековое обозначение высшего учебного заведения studium generale (впервые засвидетельствованное в 1237 году) прилагалось к школе, пользовавшейся широкой известностью, привлекавшей учеников издалека и способной обеспечить не только преподавание "семи свободных искусств", но и, по крайней мере, одной специальной дисциплины: гражданского или канонического права, богословия и медицины. Одни из этих школ признавали университетами по обычаю (ex consuetudine) как учебные заведения, постепенно сложившиеся и приобретшие известность, другие — в результате пожалования привилегии папой, императором и, в редких случаях, королем. Две привилегии связывались в представлении современников с университетами начиная с XIII века: клирики, обучавшиеся в них богословию, сохраняли на пять лет свои церковные доходы (бенефиции); окончившие университет получали право преподавать в любой школе (jus ubique docendi).

Средневековые университеты возникают с XII века в непосредственной связи с урбанизацией западноевропейского общества. Это было принципиально новое явление европейской социальной и культурной жизни, не связанное преемственно ни с античными высшими учебными заведениями, ни с Константинопольской высшей школой (функционировавшей с перерывами с 425 до 1453 года).

Салернская медицинская школа, существовавшая со второй половины X века, не была университетом, так как она не создала корпоративной организации.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: