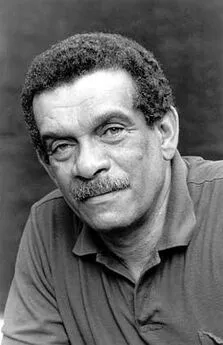

Борис Заборов - То, что нельзя забыть [журнальный вариант]

- Название:То, что нельзя забыть [журнальный вариант]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Заборов - То, что нельзя забыть [журнальный вариант] краткое содержание

То, что нельзя забыть [журнальный вариант] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Императорская Санкт-Петербургская академия художеств за 250 лет своего существования, включая советский период, не потеряла своих корней. Они не были выкорчеваны, как виноградные лозы Массандры. Ее родной фасад хоть и обветшал, но по-прежнему украшает собой невскую набережную. По-прежнему позади здания академический сад, окруженный чугунной решеткой. Словом, цитадель, монастырь. И сознание студенчества формировалось келейное. Эта формула во многом применима и ко всему городу. Место, тем паче в столетиях, формирует психогенетический тип человека. Санкт-Петербург был замыслен как столица государства российского, так и был построен строго по плану, «пышно, горделиво», с прямыми широкими проспектами, уходящими в далекую перспективу и еще дальше, отраженным светом Адмиралтейской золотой иглы через Петром прорубленное окно — в Европу.

Москва, которая лепилась веками разноплеменным народом дом к дому, как ласточкины гнезда, — внятно отличается эмоциональной демократичностью, эклектикой хаотичного силуэта от аристократически рационального и строгого архитектурного рисунка Санкт-Петербурга. Словом, «…И перед младшею столицей / Померкла старая Москва, / Как перед новою царицей / Порфироносная вдова». Две столь различные архитектурные среды сформировали столь же разный тип бытового, жизненного и художественного сознания. Пушкин «все знал», как любила говорить Анна Ахматова. В приведенных четырех строках Пушкина суть векового конфликта, выходящего за пределы соперничества двух городов и отразившегося на судьбе России и, возможно, немало — на мировой. Каждый перенос российской столицы из одного города в другой сопровождался бурным развитием одного и хирением другого. Это идеологическая схема построения всех империй. Российская — не исключение, напротив, примерный случай. Столица — провинция. Маленькая головка центра управляет разрастающимся телом империи, ноги которой не в силах ее держать. Империя рушится, что Римская, что Оттоманская, что Российская. Вымерли империи, как вымерли динозавры с недоразвитыми головками на несоразмерно огромном туловище. И всякая попытка воскресить новую на обломках старой — обречена.

Все серьезные переживания трех лет учебы в Ленинграде происходили на территории Академии. За четыре года учебы в Москве — ни одного в стенах института. Жизнь протекала на улицах Москвы: Ордынке — Полянке — Таганке, Тверской-Ямской, в кривых переулках: Трехпрудном, Трубном, Кисельном, Калашном, на Чистых и Патриарших прудах, — словом, повсюду, где можно было заработать копейку, что-нибудь съесть на халяву и, получив чего доброго гонорар, посидеть в кавказском полуподвальчике на Тверском бульваре, а в случае удачи, то и в ресторане «Баку», заказать прозрачный, с бараньей косточкой и плавающим зеленым горошком суп-пити, а затем и шашлык по-карски, ну и, конечно, различные соленья под охлажденную водочку — не в бутылке, черт возьми, а в лафитничке. Знали, что этим вечером на квартире Марианны Татищевой будет проходить чтение «Поэмы Горы», и это у прямой наследницы древнего русского рода; во вторник откроется по адресу имярек однодневная выставка художника А., а в среду Игорь Б. приглашает со своей выпивкой и закуской на прослушивание приобретенных им бог весть как пластинок не на рентгеновских костях — настоящих, американских виниловых: дуэт Эллочки Фицджеральд и Сачмо, «Караван» Гленна Миллера с оркестром Дюка Эллингтона, Диззи Гиллеспи; на русском опубликован рассказ Хемингуэя «Старик и море»; Вознесенский публично требует убрать Ленина с денег, обиделся за того, которого «земля не принимает». Мы до боли в ладонях восторженно аплодировали симпатичному и блистательному Вану Клиберну, лауреату первого конкурса Чайковского. На следующий день прочитал, кажется, в «Вечерке», что в Большом зале Консерватории было чуть ли не в два раза больше слушателей, чем продано билетов. Я изготовил всего лишь два — себе и жене.

Ехал куда-то за «Речной вокзал», чтобы на чужой кухне за ночь прочитать «Лолиту» Набокова. И так далее, и так далее. Словом, ныряли и выныривали в бурных потоках «оттепели» оттаивающей страны, отброшенной за годы тирании в ледниковый период.

«Оттепель» — слово тех лет, вошедшее в сознание с легкой руки Ильи Эренбурга. Эренбург обладал не только литературными талантами, но и счастливым, спасительным для него даром находить проталины в самые жестокие заморозки сталинской эпохи. А как же? Те, кто не обладал такой способностью, были растоптаны «испанскими сапожками» со знаком качества: «сделано в СССР».

Кувыркаясь в волнах эйфории, блуждая в лабиринте иллюзий сумасшедших надежд, увлеченные обманками тайной свободы, «свобода, бля, свобода, бля, свобода»… и не приметили, чта эта специфическая оттепель окончилась и что советская власть, никуда не исчезнувшая после Сталина, очнувшись от нокдауна и, напялив на свои железные десницы пуховые рукавицы, уже набросила петлю на горло беспечного, как всегда, народа, склонного чаще реагировать рефлексиями, нежели прислушиваться к голосу разума и исторической памяти.

Я никогда не отличался широтой общих знаний. Возможно, в этом повинна моя не очень цепкая память, возможно, лень. Скорее то и другое, en plus рано овладевшая мною страсть к изобразительным искусствам, которая пригасила интерес к прочему.

Мысль, которой хочу здесь уделить внимание, возможно, кем-то уже продумана, но не дошла до меня. Я художник, вторгшийся на чужую территорию, потому как живу взволнованно, потому что мозги бунтуют, когда думаю о явлении, которому не нахожу аналога в мировой культуре в таком трагическом измерении. Так произошло, что на небосклоне русской отечественной культуры 50–60-х годов прошлого столетия собрались в живое созвездие редкой красоты имена поэтов, прозаиков, музыкантов, художников, рожденных как в конце XIX века, так и в первой половине ХХ, имена, многие из которых, будь рождены в любой нормальной стране, стали бы при их жизни национальным достоянием, естественной гордостью отечества. Но не у нас, не в России. У нас лишь вопреки всему некоторые выжили: одни в эмиграции, другие — чудом вернувшиеся с войны, из гулаговских лагерей и тюрем, третьи — как-то уцелели в мясорубке внелагерной «жизни»; и все, одинаково униженные, с поруганным достоинством, преданные культурному и социальному остракизму, оскорбленные нищетой, голодным существованием, невозможностью встречи со своим читателем, слушателем, зрителем, вынужденные писать «в стол», жить двуликими с исковерканной душой, отделенной от тела (казалось бы, непреодолимый дуализм при жизни, во всяком случае); не из всех же «делать гвозди» (!), иные ломались, вполне достойные, живи они в здоровом обществе. Кто осудит… Но и это не все. Прикормленные властью борзые травили этих людей, формировали так называемый «народный гнев» черни, которая не читала, не видела, не слышала тех, кого преследовала и гнобила.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Борис Заборов - То, что нельзя забыть [журнальный вариант]](/books/1060526/boris-zaborov-to-chto-nelzya-zabyt-zhurnalnyj-va.webp)

![Владимир Рафеенко - Московский дивертисмент [журнальный вариант]](/books/430464/vladimir-rafeenko-moskovskij-divertisment-zhurnal.webp)

![Валерий Попов - Ты забыла свое крыло [журнальный вариант]](/books/1082416/valerij-popov-ty-zabyla-svoe-krylo-zhurnalnyj-var.webp)