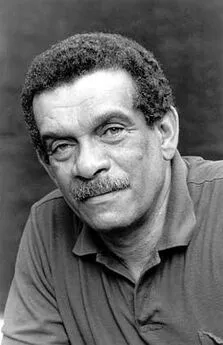

Борис Заборов - То, что нельзя забыть [журнальный вариант]

- Название:То, что нельзя забыть [журнальный вариант]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Заборов - То, что нельзя забыть [журнальный вариант] краткое содержание

То, что нельзя забыть [журнальный вариант] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Пространная цитата, понимаю. Но как было удержаться: сказано это было в XIX веке, сегодня ХХI на дворе. Ну и что? Видимо, на роду человека написано наступать на те же грабли, не обретая опыта мудрости, лишь умножая бесчувственные наросты на лбу. Вот и видишь все больше вокруг не лица, а сплошные лоснящиеся мозоли.

На следующий день, в период, так сказать, «оттепели», когда повсюду шумели потоки талой воды, пьеса была зарезана, репетиции прекратились. Второе поражение укрепило мысль о роковой зависимости театра. Мысль запала глубоко.

Я уже был в Минске, когда узнал, что Петр Фоменко все же выпустил на сцену «Тарелкина» в театре Маяковского, которым руководил его бывший учитель Андрей Гончаров. Спектакль я не видел, но слышал, что это была замечательная работа. Уверен, что это было именно так.

И опять это неизбывное — вера в перемены к лучшему.

«Но недолго музыка играла, недолго фраер танцевал»… Статья в газете «Правда». Спектакль убрали из репертуара. И повторилось все, как встарь…

Риторика с вопросами в никуда:

Отчего бы одна из выдающихся пьес русской драматургии, независимо от того, какой временщик управляет Россией, занимает непропорционально своему величию малое место на русской сцене? Не по тем ли причинам, по которым пьеса подвергалась жестокой цензуре и запретам при всех режимах: при Александре II, при Александре III, при Николае II и Джугашвили I, и позже, и по сей день. Не оттого ли, что проницательный ум Сухово-Кобылина взрыхлил русскую природу глубже культурного слоя?!

Вот Антона Павловича Чехова сто лет мнут, как пластилин, все кому не лень, на всех континентах и материках размазывают вишневое варенье по тарелочке, облизывают, играют в бисер интеллигентскими сентенциями дяди Вани и прочих героев, навязших в зубах, как оскомина. И цензура на зуб не пробует.

Но придет ли время в России пропеть гимн великим бескомпромиссным русским писателям-сатирикам, жизнь и творения которых замешаны на страстной любви и живой крови патриотического чувства к своему отечеству? И, наконец, вопрос на засыпку: возможно ли предположить, что разбуженный вновь через сто лет Салтыков-Щедрин на вопрос «Что сейчас происходит в России?», восстав из гроба, воскликнет в радости: «Перестали пить и не воруют!»?

Народ, способный смеяться над собой, не умер. Это только надежда умирает последней.

…Тот разве патриот,

Кто, болтовнею совесть успокоя,

Тирану льстит, покорно шею гнет.

И с видом оскорбленного героя

Витийствует и прячется от боя.

Байрон

На истории с «Тарелкиным» не закончились мои театральные страдания. Я получил еще два предложения из театров с устойчивой репутацией. Один из них, по тем временам самый популярный театр-студия, которым руководил Олег Ефремов. Пьеса чешского драматурга Блажека «Третье желание». Работал без сна и отдыха. Эйфория. Через некоторое время пьеса изымается из рабочего плана театра. Автор там, за бугром, вякнул что-то, что не пришлось по вкусу игемону. Мысль о театре как о вассале созрела, и я понял, что никогда не отдам ему свою жизнь.

Но тут случилось нечто, от чего отказаться было невозможно. Михаил Аркадьевич Светлов сообщил, что завтра мы идем с ним на встречу с Михаилом Яншиным, главрежем театра им. К.С. Станиславского. «Ты будешь художником спектакля, все уже решено», — покровительственно сообщил мне Светлов. Здесь нужно пояснить. Светлов сделал новый свободный перевод пьесы Шекспира «Укрощение строптивой». На встрече присутствовали некоторые актеры, которые должны были быть заняты в спектакле. Помню только одного, Урбанского, который к тому времени снялся в кинофильме «Коммунист», прошедшем на всех экранах страны. Он должен был играть Петруччо. Худсовет театра принял мою работу, и я получил аванс. А вскоре спектакль закрыли. Михаил Аркадьевич рассказывал так: его пригласила к себе министр культуры Фурцева. Мадам предложила Светлову сделать некоторые купюры, как говорили в театре, незначительные. Михаил Аркадьевич был оскорблен вмешательством и отослал даму, что уж совсем нехорошо, куда-то далеко.

Рассуждать о рассказанном как о цепи случайностей было бы опрометчиво и легкомысленно. Очевидно, две противоборствующие силы избрали меня полем для своих игр, недоступных разумению. И в той, которую я винил во всех неудачах и считал началом злого против меня умысла, позже узнал Фортуну, богиню судьбы и удачи, не позволившую мне свернуть со столбовой дороги.

* * *

Дружба, друг — высокие понятия — стали нынче жертвой беспринципной риторики. Друзей щедро считают десятками, сотнями на фейсбуке. У кого больше? (Как поголовье баранов в стаде.) А между тем более двух тысяч лет назад один человек — Эпикур — завещал человекам: «Из всего, что дает мудрость для счастья всей жизни, величайшее — это обретение дружбы», ценность которой не допускает никаких меркантильных калькуляций и расчетов, утверждает ее исключительную привилегию говорить правду без обиняков и опасений по этой причине потерять ее. Многие ли за прошедшие столетия усвоили смысл этих ясных и простых слов, многие ли готовы к сдаче этого экзамена? Как только цифры включаются в понятие дружбы, начинается распад духовности.

Мне по-прежнему близки, пусть и романтические, проявления чести и дружбы времен Байрона и Пушкина, когда определенный круг людей сближала не только общность воззрений на предмет жизни, а сродство душ, когда молчание не прерывает дружеского диалога и паузы исполнены содержания.

К слову.

В Минске по дороге в мастерскую я проходил мимо окна в цокольном этаже дома, в котором жил близкий мне человек Наум Кислик, замечательный поэт. Перегибаюсь через подоконник: — Привет, дорогой Наум. — Боря? Заходи. — Захожу. Наум всегда на своем месте, у него их два. Или он за рабочим столом, или в ямочке старого дивана, прильнув ухом к радиоприемнику, пытаясь пробиться через заградительный шумовой барьер глушилок к вражескому голосу Юлиана Панича, читающего по «Свободе» «Архипелаг ГУЛаг». Сегодня Наум за столом. Я присаживаюсь на его диван, протягиваю руку, беру книжку наугад. Книги повсюду, от пола до потолка. Смотрю в настежь открытое окно. В белой оконной раме трепещет редкая ярко-зеленая ранневесенняя листва, еще не покрывшая полностью липовую аллею городского парка им. Горького. Выхожу через малое время, иду через парк к себе, продолжая мысленно разговор с товарищем.

* * *

«Я думал, что дружба — понятие круглосуточное», сказал Михаил Аркадьевич Светлов Иосифу Игину, капризно отреагировавшему на телефонный звонок в третьем часу ночи. Он, Игин, познакомил нас, меня и Иру, с Михаилом Аркадьевичем, и с этого момента привязанность М.А. к нам в течение последних двух лет учебы в Москве оставалась загадкой и для нас, и для видевших нас часто вместе в ЦДЛ. Нужно сказать, что Светлов был в те годы одним из самых популярных персонажей московской литературной элиты, острослов, автор поэтических каламбуров и экспромтов, становившихся подчас притчами во языцех. Всеобщий любимец, он повсюду был желанный гость. Он полюбил нас, и мы его полюбили тоже. Его внешний облик скептика-меланхолика с грустными еврейскими очами, с уныло подвешенным носом над узким растянутым тонкогубым ртом никак не сочетался в моем раннем представлении с поэтом Михаилом Светловым — последним бодреньким поэтом-романтиком своего поколения. Его экспромты, подчас вызывавшие взрыв смеха у окружающих, оставляли М.А. как бы непричастным к шутке. У меня оставалось чувство, что до того, как затихал последний всхлип впечатления, он уже был где-то далеко в своей печали. Не сподличав ни разу, что никогда и никем не ставилось под сомнение, он нес в глубине своего существа некую печаль. «У каждого своя печаль на свете». У каждой печали, несомненно, есть корни. Иной раз главное в жизни мы воспринимаем через призму романтики, расплата — печаль, внутренний разлад.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

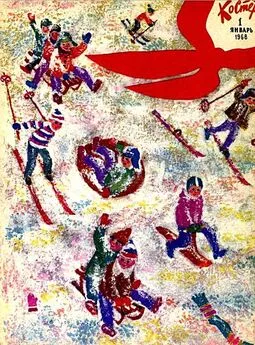

![Обложка книги Борис Заборов - То, что нельзя забыть [журнальный вариант]](/books/1060526/boris-zaborov-to-chto-nelzya-zabyt-zhurnalnyj-va.webp)

![Владимир Рафеенко - Московский дивертисмент [журнальный вариант]](/books/430464/vladimir-rafeenko-moskovskij-divertisment-zhurnal.webp)

![Валерий Попов - Ты забыла свое крыло [журнальный вариант]](/books/1082416/valerij-popov-ty-zabyla-svoe-krylo-zhurnalnyj-var.webp)