Борис Заборов - То, что нельзя забыть [журнальный вариант]

- Название:То, что нельзя забыть [журнальный вариант]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Заборов - То, что нельзя забыть [журнальный вариант] краткое содержание

То, что нельзя забыть [журнальный вариант] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И весь этот сплав, сгусток культурной и интеллектуальной энергии, солнечное сплетение жизни общества, уникальная по мощи художественная среда, разделенная властью и не-властью социальным неравенством, ютилась в лачугах, коммуналках, на дачах в Переделкине, Пахре и Тарусе жила; и это поразительно, как бренные люди, во власти всех сущих человеческих слабостей и пороков: наговоров друг на друга, зависти, а то и вражды, ревности к чужой славе и к чужой внутренней независимости и свободе, — вместе с тем приходили на помощь и выручали друг друга.

Словом, человеки, как люди. У каждого явления есть, очевидно, замысел, его надо разгадать, понять, увидеть в перспективе, объяснить.

Где найти такой гигантский подрамник, кто соткет для него холст, кто напишет картину этой жизни реальных и возможных пересечений человеческих судеб только в этот один короткий промежуток времени протяженностью в одно людское поколение, картину, которая вместила бы в себя чудовищный опыт совдепии, все ее трагические реальности сюрреалистического абсурда.

Напишут эту панораму все скопом. Она, собственно, пишется давно. Только требует завершения. Работа завершится, когда будут названы, как на перекличке перед строем нации, все до одной жертвы. Ибо одно забытое имя будет оскорблением всех. И оно будет названо, когда будет разрушен языческий саркофаг в центре страны и из него будет вынесено и развеяно по ветру холеное чучело того, кто породил Великое Зло.

Только это финальное действо завершит русскую трагедию и разоблачит иллюзию исчезновения советской власти.

Реплика в сторону:

«Теперь две России взглянут друг другу в глаза — та, что сидела, и та, что сажала». Образная риторика. Но, как бывает часто в таких случаях, не совсем верна. Анна Андреевна не вместила в свою фразу третью Россию, которую А.А. не только видела, но и была с ней в живом соприкосновении. Поэтический слух поэта одержал верх, что естественно. В противном случае фраза растеклась бы, потеряла необходимую краткость изречения. Говоря о третьей России, я имею в виду свое поколение, которому исторический момент предложил роль арбитра, третейского судьи в названном Ахматовой противостоянии. Привести две названные России к взаимному примирению и покаянию во имя будущего отечества. Увы, увы, наше поколение оказалось хилым, с гнильцой, просрало в междоусобных жалких амбициях грандиозную возможность, данную ему эпохой, вырвать корни советизма из тела России. Одну аббревиатуру сменить на другую — всего лишь смена декора во время антракта.

Резюме:

Сегодня две России на самом деле смотрят в глаза одна другой: та, которая разодрала и разграбила, и та, которая осталась у разбитого корыта.

* * *

Ярко-зеленый ковер мха покрывал часть лысого, отполированного тысячами лет камня. Я лежал на животе, раскинув руки обратной матрицей распятого. Вдыхал запах терпко-зеленой свежести, редкой в древнем и мрачном финском лесу. В широко открытых глазах светилась черным световым лучом бесконечность. Сумасшедшая мысль овладела мною — просверлить взглядом напряженного воображения, пройти им насквозь каменную твердь и выйти с обратной стороны в открытый космос, из которого, несомненно, этот камень-гигант был выброшен когда-то на нашу землю. В неопределимой глубине черного луча вспыхнула световая точка, и в то же мгновение раздался телефонный звонок. Сердце вздрогнуло, затрепетало тревожным биением. Так я узнал сокрушительную новость: вчера в Москве ушел из жизни Петр Наумович Фоменко, милый моей памяти смолоду Петя Фоменко.

Я снова упал лицом в мховую пружинистую мягкость, ощутив ее привкус на губах, и в конце луча, прошедшего навылет твердь гранита в мир иной, увидел глаза, внимательно на меня смотрящие из-под насупленных бровей. Стало жутковато от живой конкретности знакомого взгляда.

Голос моего товарища Эдуарда Кочергина, с которым бродили в лесу в поисках грибов, вывел меня из оцепенения.

В конце пятидесятых, не могу вспомнить где, ко мне подошел юноша с горделивой осанкой, прямым взглядом ироничных веселых глаз и перманентно завитой волной в шевелюре, несколько меня смутившей. Назвался Петей Фоменко и предложил работу художника в его дипломном спектакле. Он заканчивал режиссерский факультет ГИТИСа. Не раздумывая, не задавая вопросов, я принял предложение. Работа над спектаклем по пьесе Арбузова «Мой бедный Марат» проходила, если память не подводит, в Замоскворецком доме культуры.

Что осталось в памяти? Почти ничего, как будто все было нарисовано пальцем на пыльном стекле, и ливни времени смыли все без остатка. Впрочем, нет, какой-то след все же сохранился: безумный, нервный Андрей Гончаров, педагог Петра Фоменко, бегающий между рядами, по периметру зала, по сцене, громко изрекающий, размахивая руками. Ни Пети Фоменко, ни меня не было, как позже не было и спектакля. И еще запомнилась промелькнувшая тогда мысль о зависимости жанра. Работа была провальная, поэтому был несколько удивлен, когда время спустя меня вновь нашел Петя Фоменко, возбужденный, целеустремленный. Сообщил, что начинает режиссировать свой первый самостоятельный спектакль по пьесе Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина». Я снова, не раздумывая, согласился с ним работать. Мы были страстно увлечены пьесой, работали взволнованно. Так я познакомился с режиссером Петром Фоменко, умным, проницательным, бескомпромиссным, жестким. В одном из предложенных мною эскизов он увидел сценографический образ спектакля. Это был гроб, в котором и вокруг которого разыгрывался убийственный фарс российской жизни. Каким-то удивительным образом в моем архиве сохранилась черно-белая фотография этого эскиза. Придя на одну из первых репетиций, я заметил в глубине темного зрительного зала человека. Удивился, сказал Пете. Знаю, кто-то оттуда, поведя глазами вверх, отреагировал Фоменко. Пусть сидит, … с ним. В это время выведенный на авансцену Тарелкин опрометчиво произносил в пустой (!) зал заупокойный монолог перед своим гробом:

«…Не стало рьяного деятеля — не стало воеводы передового полку. Всегда и везде Тарелкин был впереди. Едва заслышит он, бывало, шум совершающегося преобразования или треск от ломки совершенствования, как он уже тут и кричит: вперед!! Когда несли знамя, то Тарелкин всегда шел перед знаменем; когда объявили Прогресс, то он стал и пошел перед Прогрессом — так, что уже Тарелкин был впереди, а Прогресс сзади! Когда пошла эмансипация женщин, то Тарелкин плакал, что он не женщина, дабы снять кринолину перед публикой и показать ей… как надо эмансипироваться. Когда объявлено было, что существует Гуманность, то Тарелкин сразу так проникнулся ею, что перестал есть цыплят как слабейших и, так сказать, своих меньших братий, а обратился к индейкам, гусям, как более крупным. <���…> Но чем же, спросите вы, воздали ему люди за такой жар делания?.. Ответ, — нет, не ответ, — скажу: ирония перед вами! Простой гроб, извозчик, ломовые дроги и грошовая могила… Однако — глядите, у этого убогого гроба стоит сановник (указывает в глубину зала) — он властный мира сего — он силою препоясан. Что же говорит нам его здесь присутствие? Ужели лицемерием, или хитростию, или своекорыстною целию приведен он сюда и у этого гроба между нами поставлен?»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

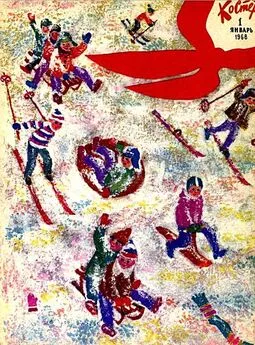

![Обложка книги Борис Заборов - То, что нельзя забыть [журнальный вариант]](/books/1060526/boris-zaborov-to-chto-nelzya-zabyt-zhurnalnyj-va.webp)

![Владимир Рафеенко - Московский дивертисмент [журнальный вариант]](/books/430464/vladimir-rafeenko-moskovskij-divertisment-zhurnal.webp)

![Валерий Попов - Ты забыла свое крыло [журнальный вариант]](/books/1082416/valerij-popov-ty-zabyla-svoe-krylo-zhurnalnyj-var.webp)