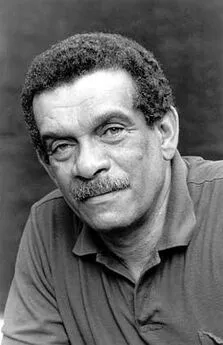

Борис Заборов - То, что нельзя забыть [журнальный вариант]

- Название:То, что нельзя забыть [журнальный вариант]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Заборов - То, что нельзя забыть [журнальный вариант] краткое содержание

То, что нельзя забыть [журнальный вариант] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Дикий мы, темный, несчастный народ», — записал Булгаков в 30-е годы. Это не кукиш в кармане в 70-е.

В эти годы на М.А. была спущена холуев режима гончих стая. Зарплатные патриоты, орденоносные «деятели культуры» гнобили писателя. Нужда вошла в дом костлявой старухой. И в это же время Михаил Булгаков добровольно снимает со сцены Художественного театра своего «Мольера», потому что Станиславский позволил себе править пьесу. Как бы поступил он, будь жив, с «инсценировкой» Ю.Л., уже, наверное, гадать не надо.

Между прочим, риторически.

Сталин — мог ли прочитать неоконченные отрывки «Мастера и Маргариты»? А если читал, то наверняка не пропустил мысль Булгакова о возможном дуализме добра и зла, совместности дьявола с любовью. Сатана не только сочувствен достоинству и любви, но и помогает их воплощению. Тирану могла быть лестна бесовская возможность вскрывать «сейфы человеческих душ», извлекать их, изобличать перед «честным народом», губить.

Болезненно мнительный и трусливый Сталин мог наградить Булгакова, не очень при этом ошибаясь, даром прорицателя и вещуна.

Что-то похожее было в отношении тирана к Пастернаку. Не в силах приручить, он боялся их. Не посмел казнить своими руками.

Вторая реплика.

В августе этого года я провел десять дней на юге Франции. Ужиная вечером в саду, внезапно осознал — не слышу звона цикад. Спросил. Ответили, что в этом году цикады исчезли. У меня упало сердце.

Крымскими жаркими ночами я гулял со своей будущей женой по темным аллеям Воронцовского парка, по нижней дороге из Алупки в Мисхор, сидел на высоком берегу черного, как небо над нами, моря. Внизу в камнях фосфоресцировала волна. Воздух был напоен дурманящим запахом разогретого за день самшита и лавра. И весь мир оглашался страстным звоном цикад.

Исчезли цикады! Ведь это, поймите, еще один знак близкой катастрофы.

То, что современная культура, к примеру, театр, стала жертвой засилия штампов, не несет ли в себе тот же признак планетарной культурной деградации? Штампы кочуют, как зыбучие пески, из спектакля в спектакль, независимо от географии. Режиссеры часто используют свои отработанные приемы подобно еврейскому портному из песенки, который кроит новый лапсердак из обрезков одежд, некогда им сшитых. Грустно это.

Кроме того. Театр нынче как бы в авангарде борьбы с «фиговым листом», который давно у людей сентиментальных хранится усохшей мертвой закладкой в толстых книгах. Впрочем, кого может всерьез волновать судьба фигового листа. Все гораздо проще. Проснулась дремавшая в теле культуры бацилла, давно и хорошо известная психологам, — врожденного влечения человека к эксгибиционизму, к сексуальной и эротической слюнявости. Обескураживает, что дефицит иммунитета от этой слабости не только у коммерческих театров, но и у театров с репутацией. Разница лишь в том, что первые не скрывают кассового интереса, вторые — заворачивают эту же штучку в кокон интеллектуально-философской словоблуди. А по существу интерес тот же.

Поводом для обнажения на сцене, массового в том числе (еще не совокупляясь, как в дионисийских оргиях-мистериях), может служить любая формальность: ночной телефонный разговор любовников — ах, ночной! И появляются на авансцене в чем мать родила он и она, янь и инь с телефонными трубками в руках, стращая зрителя гениталиями, при этом намекая как бы на расширение границ свободы в искусстве, на призыв, видите ли, к чистой природе до библейского грехопадения. Это сегодня, когда черная порнуха доступна первоклашкам, похвально владеющим современными информационными техниками. Уныло, господа. Высокопарный вздор. Все куда проще.

Иной имел мою Аглаю

За свой мундир и черный ус,

Другой за деньги — понимаю,

Другой за то, что был француз,

Клеон — умом ее стращая.

Дамис — за то, что нежно пел.

Скажи теперь, мой друг Аглая,

За что твой муж тебя имел?

* * *

В конце 60-х годов недовольство собою приняло у меня характер хронического невроза. Проблема, с которой я оказался tкte-а-tкte, была этическая. Выбор, сделанный годы назад между жизнью художника вне официального искусства, значит, обреченного на нужду и остракизм, и судьбой художника книги, иллюстратора с высокими гонорарами и относительной независимостью от Союза художников, я сделал в пользу второго. Потому винить в настигнувшем меня душевном дискомфорте, который переживал болезненно, было некого. Я был самолюбив и совестлив, чтобы малодушно искать причины переживаний во внешних обстоятельствах.

Коварство выбора сказалось не только в том, что я предал мечту стать художником в близком для меня понимании, но и в том, что занимался я ремеслом иллюстратора и оформителя книги охотно, иной раз страстно и самозабвенно. К тому же работа вознаграждалась бытовым благополучием, материальной независимостью и щекотала тщеславными профессиональными отличиями и наградами. Мне нравилась комфортабельная жизнь — пришло время платить по счетам. Так что в середине 70-х годов я был серьезно болен; избалован удобствами жизни по советским меркам: у меня хорошая семья, деньги, машина, известность и привилегии в книжных издательствах. Наконец, молодость и вполне симпатичная «морда лица» в зеркале. Меня любили. Именно все это в будущем и вызвало непонимание у одних, злобу и раздражение у других. Чего, мол, еще ему не хватало?

Так бы и усохли все былые надежды. Но упрямый голос, загнанный мною в далекий угол черепной коробки, с ехидным постоянством напоминал:

— Верно, творческим трудом занимаешься, но, правду сказать, вторичным. Паразитируешь ремеслом, комментируешь картинками чужие, не тобою написанные тексты. Словом, не валяй дурака, знаешь все сам. Не об этом ведь думал. И как бы ни хитрил и ни лукавил, меня не стушуешь на нет. Я буду посылать твоему сердцу сигналы тревоги, пока не опомнишься. Эту обязанность вменили мне наши пращуры.

Я дал обет прекратить опасные игры. И тут же последовало искушение.

Я получил приглашение участвовать в международном конкурсе. Было названо несколько произведений Ф.М. Достоевского. Участник должен был выбрать одно из них, выполнить восемь иллюстраций и предложить жюри. Я остановился на повести «Кроткая». Иллюстрации выполнил в технике офорта. Выиграл конкурс. Через год или около того в Дрезденском издательстве «Veb Verlag der Kunst» была издана книга «Die Sanfte» («Кроткая») с моими офортами. Издание коллекционное, для библиофилов, подписное, в количестве ста двадцати экземпляров. Чтобы гравировальные доски выдержали тираж, они были в гальванических ваннах напылены тонким слоем серебра. Тираж был отпечатан без проблем.

Проблемы возникли потом, возможные только и исключительно в государстве тоталитарном, несвободном, нелепые, абсурдные, недоступные пониманию нормального разума.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Борис Заборов - То, что нельзя забыть [журнальный вариант]](/books/1060526/boris-zaborov-to-chto-nelzya-zabyt-zhurnalnyj-va.webp)

![Владимир Рафеенко - Московский дивертисмент [журнальный вариант]](/books/430464/vladimir-rafeenko-moskovskij-divertisment-zhurnal.webp)

![Валерий Попов - Ты забыла свое крыло [журнальный вариант]](/books/1082416/valerij-popov-ty-zabyla-svoe-krylo-zhurnalnyj-var.webp)