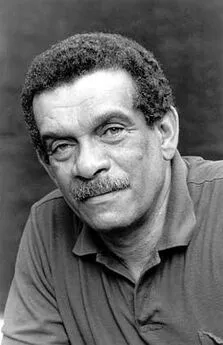

Борис Заборов - То, что нельзя забыть [журнальный вариант]

- Название:То, что нельзя забыть [журнальный вариант]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Заборов - То, что нельзя забыть [журнальный вариант] краткое содержание

То, что нельзя забыть [журнальный вариант] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Они не только не скрывали своих следов, но вершили грязное дело с умыслом наследить как можно откровеннее, запугать. Осматривая далее мастерскую, я ошалевал. Мои тяжелые рабочие столы, сделанные по заказу, приколоченные к полу, были вырваны с мясом и сдвинуты с места. Зачем? С какой целью? Мастерская находилась на шестом этаже, и «закопать» под паркетом пола антисоветские бриллианты было никак невозможно. Особенный интерес у церберов режима вызвала бумага специфического свойства. Эту бумагу использовали в типографиях, как мне кажется, для матриц. Впрочем, не уверен. Она была покрыта толстым меловым слоем, хрупкая и ломкая. Положив ее на жесткий планшет, нанеся мягкой кистью тонкий слой черной гуаши или темперы, я мог работать на этой поверхности гравировальной иглой, имитируя гравюру на дереве. Хранилась эта бумага на дне выдвижного ящика стола. Мой мусорник, оставленный накануне пустым, был набит доверху обломками этой бумаги. Отчего у этих обезьян бумага вызвала такое любопытство, непонятно.

Я позвонил своему товарищу, жившему неподалеку. Попросил прийти как можно быстрее. Мы приняли решение вызвать милицию, чтобы официально заявить о ночных взломщиках. Впрочем, это слово неверное. Двери не взламывались. Они были открыты ключами. Не скрывая следов обыска, гэбэшники демонстрировали свой профессионализм и право на беззаконие.

Милицейские люди появились на удивление быстро. Их было двое. Один небольшого роста в гражданском, с лицом… бывают же такие безликие лица, что через минуту уже не вспомнить. Второй — рядовой — милиционер в зимней форме по сезону. Он замер у двери, как на посту. Во время визита он не шевельнулся и не проявил даже во взгляде никакого интереса к происходящему. Тогда как человек в гражданском внимательно слушал и с интересом, как мне показалось, рассматривал следы ночных посетителей. Затем прервал осмотр вопросом в форме готового ответа: «Конечно, ничего не пропало?» — «Кажется, ничего», — ответил я. Тогда человек без лица предложил вместе выйти на балкон. Утро было морозным, сухим, воздух упругим и прозрачным. На западе белел едва заметный полумесяц.

Выйдя на балкон, человек ошарашил нас первой своей фразой, произнесенной с раздражением и даже злобно. «Вы понимаете, конечно, чьих рук это дело?». Мы с товарищем переглянулись. «Ничего не пропало, говорите. Так чего же вы ожидаете от милиции? В этих случаях мы бессильны. Они ставят нас в положение кретинов». Я ошибся. У человека было лицо, и оно было искажено гримасой презрения к визитерам. Мы вернулись в мастерскую. Милиционер развернулся по-строевому, прищелкнув каблуками кирзовых сапог, и они оба вышли вон.

Я сделал глупость, рассказав историю родителям. Они разволновались. Не предупредив меня, отец пошел на прием к гэбэшному чину. Позже он рассказывал, чин был исключительно вежлив. Он не стал отрицать причастия своего ведомства к обыску. «У нас, — сказал он, — нет претензий к вашему сыну. Мы знаем людей, с которыми он близок, это люди не наши. — (Так и сказал: «не наши»). — Но не замешаны в антигосударственных акциях». И затем: «Дорогой, Абрам Борисович (вот так, по имени и отчеству, с доверительной интонацией), ваш сын взрослый человек, талантливый (подсластить, это нормально), мог бы и сам прийти к нам, поговорили, глядь, нашли бы понимание». Каково! И опять: «Дорогой, Абрам Борисович, поступают нам сигналы на вашего сына, и мы обязаны реагировать».

Позже, когда моя виза на выезд из страны задерживалась, я нашел без больших затруднений приятеля начальника минского ОВИРа. Как доподлинно известно, начальники не в мундирах рождаются. Когда-то он был студентом, и представьте себе, Минского художественного института. Посредник передал мне разговор с начальником. «Я бы давно выдал визу Заборову, — сказал он, — но понимаешь, — и та же пауза и слова гэбэшного чина. — Мы в ОВИРе не получали такого количества подметных писем. Мы обязаны реагировать». «Между прочим, — добавил посредник, обращаясь ко мне, — все письма написаны твоими коллегами».

Когда в середине 1990-х я чудесным образом оказался в Минске, один доброхот предложил мне выкупить из архива КГБ мое «Дело» с письмами-доносами в том числе. Всего-то за сто долларов! Я отказался.

Ах, кивера да ментики,

возвышенная речь!

А все-таки наветики страшнее,

чем картечь!

Доносы и наветики страшнее,

чем картечь!

* * *

В городе были известны случаи — люди, подавшие документы на выезд в Израиль (других вариантов не было), забривались на два месяца на армейские сборы. А после сборов становились невыездными, персонами «в отказе» как носители секретной «военной информации». «Господи, сказал я по ошибке».

Я получил повестку в военкомат. С этого момента известное речение «Покой нам только снится» было не для меня. Я потерял и сон.

В назначенный день на подходе к военкомату увидел большое скопление разновозрастного мужского населения. Полюбопытствовал. Никто не знал точно причину вызова. В конце концов я подошел к маленькому окошку в деревянной стене и протянул туда свою повестку. Она была подхвачена рукой невидимого мне человека. Тревожное ожидание показалось долгим. Затем услышал характерный двойной удар казенной печати, бух-бах, и голос из дыры торжественно провозгласил благую весть, но самого ангела не было видать. Его голос прозвучал не как должно быть ангеловому из поднебесья, а откуда-то снизу, как из подполья.

— Поздравляю с присвоением очередного звания капитана советской армии. — И окошко захлопнулось.

Я вышел на улицу. Благая весть продолжала звучать в моих ушах, как далекое эхо прошедшей мимо грозы.

— Господи, — произнес я, но уже не по ошибке, — воистину неисповедимы пути Твои. — Трепещущий минуту назад, я уезжаю во вражеский стан, как советский разведчик Зорге, в звании капитана советской армии.

Такой ультрасюрреалистический бред мог случиться в пересечении двух из многих других параллельно протекающих линий моей жизни. Первая относится к 1958-му или 1959-му, когда в нашем институте ввели военную кафедру, которой ранее никогда не было. В коридоре нашего института появился настоящий генерал в погонах. Была освобождена большая аудитория, где разместились казарменные столы и лавки, на стенах развешаны поп-артистские картины-плакаты: разрезы и детали различного пехотного оружия. Мы начали разбирать и собирать автомат Калашникова, изучать модель пехотной гранаты. Через год кафедра исчезла так же неожиданно, как появилась. Кафедра исчезла, но один выпуск нашего института, в котором оказался я, после летних военных сборов пополнил советскую армию младшим офицерским составом.

Вторая история актуальная. После смерти Сталина координация действий всех ветвей власти в государстве серьезно и к счастью нарушилась. Вот эти две линии удивительным образом и пересеклись в ничтожно малой точке дыры дощатой стены минского военкомата. Пересеклись вопреки эвклидовой геометрии, настаивающей, что это невозможно. Но математика Римана возражает, говоря, что такое пересечение возможно. Мог ли я получить более убедительное и сладостное свидетельство его правоты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Борис Заборов - То, что нельзя забыть [журнальный вариант]](/books/1060526/boris-zaborov-to-chto-nelzya-zabyt-zhurnalnyj-va.webp)

![Владимир Рафеенко - Московский дивертисмент [журнальный вариант]](/books/430464/vladimir-rafeenko-moskovskij-divertisment-zhurnal.webp)

![Валерий Попов - Ты забыла свое крыло [журнальный вариант]](/books/1082416/valerij-popov-ty-zabyla-svoe-krylo-zhurnalnyj-var.webp)