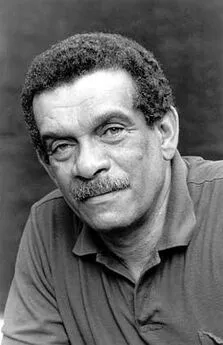

Борис Заборов - То, что нельзя забыть [журнальный вариант]

- Название:То, что нельзя забыть [журнальный вариант]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Заборов - То, что нельзя забыть [журнальный вариант] краткое содержание

То, что нельзя забыть [журнальный вариант] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В годы учебы в академии художеств, да и позже, я работал с живой моделью — как это делали мои предшественники на протяжении столетий. Сегодня моей моделью и натурой является старая студийная фотография. Эти два опыта позволяют мне утверждать о совершенно различных не только методах в работе, но и ментальных нагрузках сознания.

В первом случае художник находится в одном пространстве с живым персонифицированным субъектом, в одном с ним энергетическом поле, в котором неизбежно возникают видимые и невидимые связи. Они могут быть как в помощь, так и помехой в работе.

Во втором, моем, случае документом для импровизации является мертвый отпечаток некогда живой плоти со стертой биографией.

Эти два метода различны. Но цель в том и в другом случае одна. В первом — идя от конкретного персонифицированного субъекта к возможно в будущем анонимному, во втором — от абсолютно анонимного к его «воскрешению» в искусстве, следовательно — в жизни.

IV. Картина, которую я пишу, в ее конечном представлении — не есть окно в небытийный мир моих безымянных персонажей. Но она и не зеркало реального мира, в котором присутствует автор. Моя картина — это, скорее, полупрозрачный экран, в пространстве которого персонаж, предметы «зависли» во времени, которое отдалено от нашего, но которое не спрессовалось настолько, чтобы совершенно потерять прозрачность. Но не вполне ясно, то ли персонаж, объект выплывают навстречу нам из небытия, то ли, напротив, погружаются в него.

Из сказанного более понятна моя привязанность к статичной композиции. Портрет «в упор» в пространстве, не загруженном аксессуарами. Чем больше «пустоты» вокруг персонажа, находящегося в центре внимания, тем многозначнее его воздействие. Только в таком случае изображаемый объект может двигаться по двум векторам — в глубину пространства картины и в то же время — в глубину нашей памяти, наших воспоминаний. Только при такой композиции глаза персонажа находят самый короткий, порой магнетический контакт с глазами «собеседника»: фотографа — в прошлом, художника — в настоящем, зрителя — в будущем. И это создает ощущение «протекания» времени и напоминает о конечности земного пребывания. При таком понимании психологии нужно меньше персонажей в картине, но больше человека. Мой безымянный персонаж в «пустом пространстве» — метафора одиночества.

V. Происхождение моей картины непредсказуемо для меня самого: ни ее начало, ни завершение. Могли ли художники прошлых столетий понять эти слова? Нет, не могли бы. Импровизация в живописи — явление нового времени, часть нового мышления.

Неосознанное стремление к завершенности чувств рождает жажду воспоминаний. Остановить этот процесс невозможно — как и постоянное движение в природе, в которой завершенность невозможна априори. Мой метод импровизации в работе над картиной неизбежно вступает в конфликт между движением меняющегося изображения на холсте и проблемой завершенности. Если бы во время работы за спиной у меня стояла кинокамера, фиксирующая сменяющиеся на холсте изображения, это могло бы стать очень интересным свидетельством моего художнического метода, создания картины. Можно было бы воочию наблюдать меняющиеся композиции, сюжеты, цветовые гаммы, в начале работы обычно мажорные, активные, затем под многочисленными лессировками, создающими патину времени и нерукотворность поверхности холста чаще в сдержанной цветовой гамме, чтобы, в конце концов, начальную композицию, скажем, из двух фигур, обратить в образ тающего в туманном пространстве сарая или в портрет одинокой собаки.

Картина есть образ природы лишь условно. Она замкнута в своем физическом формате и, в конце концов, требует завершения. Но только художник знает, когда его работа завершена. В этом таится магическая и мистическая тайна, которую объяснить лучше примером из личного опыта. Уходя из мастерской после рабочего дня, я знаю, каким будет продолжение работы над картиной завтра. А придя поутру в ателье, понимаю, что работа закончена. Казавшиеся вчера неоправданными, немыми «пустоты» ожили, заговорили. В них возникло движение — в самой материи холста, в его порах. Состояние холста — то же, что и накануне, но в сознании возникло чувство завершенности. «Пустоты» в моем представлении — кислородные зоны для воздуха, медитации, они открывают простор для воображения и приглашают моего зрителя к авторскому соучастию.

Эта мысль блистательно понята и вооплощена в классическом японском искусстве. Только во внутреннем движении картины возникает чувство ее законченности. Процесс создания картины — суть движение — есть для меня смысл творчества, сначала в материальном, внешнем движении, затем переходящем в движение духа, сохраняющегося в картине навсегда (если он имеет быть в картине изначально).

VI. Перечитал свои слова «о сокровенном». Признания чистосердечные и правдивы, насколько это возможно в чувствах. Но отсутствуют эмоции: (какими словами их выразить?) разочарования, подчас тяжело преодолимые, депрессивные провалы, возникающая иной раз страшная неуверенность в себе, в том, что делаю. В такие моменты я опасен для самого себя. Пребывая в этом душевном раздрызге, я не могу противиться разрушительным инстинктам. Могу начисто загрунтовать давно законченную работу, экспонированную, не раз опубликованную в каталогах и монографиях. Смотрю зачарованный, сумасшедший, как она безропотно исчезает под слоем грунта. Как стихийное бедствие. А я что, какие чувства испытываю в сей момент? Их нет. Я их не помню. А ведь я уничтожаю не только картину, но невозвратное время, и многие, многие часы и дни, затраченные и столь равнодушно изгнанные из жизни. Так ли уж бессмысленно затраченные? Можно ли быть уверенным в том?

Но как бы там ни было, мою жену такие припадки потери здравого смысла приводят в отчаяние. Так, однажды я уничтожил ее любимую работу, которая много лет мирно висела в мастерской, а до того экспонировалась в Пушкинском музее и репродуцировалась не раз. С тех пор жена требует, чтобы я с обратной стороны полюбившейся ей картины — писал дарственную.

Нетерпеливый, беспокойный, торопливый — я изживаю этот порок пожизненной работой. Только у мольберта я нахожу покой и тишину, вытесняющие всякую суетность и тревожность мысли. Спасаюсь от своего фасеточного разбросанного сознания. Обретаю способность к сосредоточенности.

VII. Не нашел я в написанных страницах и того священного трепета, известного каждому художнику, когда он приступает к еще нетронутому, чистому, девственному холсту. Эта трепетность первого прикосновения к девственной чистоте, несомненно, из природы любовных прикосновений. Если художника постигнет удача, то в завершении труда он будет вторично вознагражден трепетом, но уже иного свойства: от возникновения картины — нового, не существовавшего доселе мира, который, если это на самом деле удача, переживет творца и будет вечно нести в своих порах его дух, неизбывный след на земле. Мысль эта утешает даже в том случае, если художник заблуждается.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Борис Заборов - То, что нельзя забыть [журнальный вариант]](/books/1060526/boris-zaborov-to-chto-nelzya-zabyt-zhurnalnyj-va.webp)

![Владимир Рафеенко - Московский дивертисмент [журнальный вариант]](/books/430464/vladimir-rafeenko-moskovskij-divertisment-zhurnal.webp)

![Валерий Попов - Ты забыла свое крыло [журнальный вариант]](/books/1082416/valerij-popov-ty-zabyla-svoe-krylo-zhurnalnyj-var.webp)