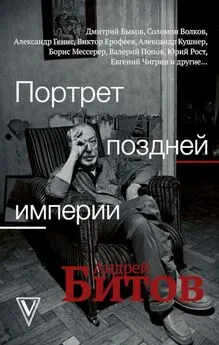

Вадим Абдрашитов - Портрет поздней империи. Андрей Битов

- Название:Портрет поздней империи. Андрей Битов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-119370-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Абдрашитов - Портрет поздней империи. Андрей Битов краткое содержание

О том, что же такое была «эпоха Битова» и что за величина сам писатель, ставший классиком русской литературы, рассказывают в этой книге прозаики, поэты, журналисты, кинорежиссеры, актеры театра и кино. Среди них Дмитрий Быков, Соломон Волков, Александр Генис, Александр Кушнер, Сергей Соловьев, Вадим Абдрашитов, Юрий Беляев и многие другие.

Предисловие В. Попова

Портрет поздней империи. Андрей Битов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И наконец, третье: те поиски «нашим всем» чистоты звука, единственно верной интонации, которые и выставил Битов напоказ в своем проекте, содержат полузабытый ныне намек на изначальную связь поэзии и мелоса. Впрочем, даже не намек и уж никак не декларацию, скорее все-таки урок — для меня лично чрезвычайно значимый.

Другой урок, человеческий, касается омрачившей последние годы Андрея Георгиевича истории с попыткой рейдерского захвата ПЕНа. Я был в Питере, маму выхаживал — и он был в Питере, приходил в себя. Иногда я забегал в гости, обсуждали происходящее. Битов дивился: «Я же сам уходить собирался, но если они так — придется остаться». И он остался еще на один срок, хотя сил уже практически не было. Т. е. эта внутренняя стойкость фантастическая — которая опиралась явно на некую мальчуковую доблесть его легендарной юности — не покидала Битова до последнего часа. Помню разговор, когда Андрей Георгиевич иронизировал над тем, как справедливо его причислили к «ватникам»: «Я памятник Империи ваял, когда ни о каких „ватниках“ еще речи не было. А теперь и Иосиф в имперские поэты попал…» И тут я вспомнил, как ловко Томас Венцлова парировал зачисление Бродского в «имперские поэты»: «Есть ведь еще Империум культуры, гораздо более беспощадный…» — «Вот! — довольно хмыкнул Битов. — Вот!»

И последний урок. Поименую его профессиональным. В авторском послесловии к «Путешественнику» Битов предлагает обоснование изобретенного им жанра: дубль «объединяет акт написания и чтения, подтягиваясь к живописи. Ибо живопись мы сначала видим целиком, а потом разглядываем, а литературу сначала разглядываем (в последовательности чтения), а потом видим целиком, как картину. Автор не способен перечитать себя — поэтому он повторяется». Обоснование, надо сказать, отдающее оголтелым солипсизмом. В самом деле, читателю-то какое дело до авторской способности-неспособности перечитать себя. Читатель, будь он трижды филолог, все одно обращается к буковкам на бумаге как к литературе, т. е. именно «в последовательности чтения». Это потом уже он, прочитав и отрефлектировав, получит возможность оценить случившийся текст целиком, как картину. Как это предлагал ему — хотя и в эпилоге — своенравный автор. Но вопрос о солипсизме — т. е. вопрос о том, куда девается (и продолжает ли вообще существовать) читатель в тот момент, когда он, дочитав ли последнюю страницу, отложив ли в сторону за ненадобностью, захлопывает книжицу — похоже, был для автора вовсе не праздным. За свыше чем полвека литературной работы он воспитал, выпестовал любовно собственного читателя. Предполагаемая Битовым степень читательского участия в тексте была не столь категорична, как жесткий императив Цветаевой, едва ли авторского сотворчества не требовавшей, — тем не менее они одной природы.

В отклике на смерть Сергея Довлатова Бродский сказал (и в его устах это прозвучало как высшая похвала): «…двигало им вполне бессознательное ощущение, что проза должна мериться стихом <���…> он стремился на бумаге к лаконичности, к лапидарности, присущей поэтической речи: к предельной емкости выражения. Выражающийся таким образом по-русски всегда дорого расплачивается за свою стилистику. Мы — нация многословная и многосложная; мы — люди придаточного предложения, завихряющихся прилагательных. Говорящий кратко, тем более — кратко пишущий, обескураживает и как бы компрометирует словесную нашу избыточность. Собеседник, отношения с людьми вообще начинают восприниматься балластом, мертвым грузом — и сам собеседник первый, кто это чувствует. Даже если он и настраивается на вашу частоту, хватает его ненадолго».

К Битову сказанное можно отнести с не меньшей степенью справедливости — с единственной оговоркой: в случае нашего автора речь, похоже, идет не о «бессознательном ощущении», а о целенаправленной установке строить прозу по законам поэзии. Дело вовсе не в том, что Битов сам пишет стихи, и даже не в том, что классическое определение «наилучшие слова в наилучшем порядке» может и до́лжно быть применимо к уважающей себя прозе. Дело в иной природе отношений между автором и порождаемым им текстом.

Стихотворец — по отношению к прозаику — все-таки существо несоизмеримо более свободное: он не одержим демиургическим зудом созидания в песочнице текста жизнеспособных миров и персонажей. Единожды создав суверенный мир и поселившись в нем, он лишь уточняет детали, порой предпринимает косметический ремонт, порой фундаментальную перепланировку, но уже не покидает раз навсегда избранного жилища. Жилище это населено не так, как у нормального прозаика — персонажами, — но исключительно авторскими двойниками. И время там течет по иным законам — не лучшим и не худшим, но более суверенным по отношению к реальности. «Потому что поэт, — сказано одним из двойников Бродского, — он всегда дело со Временем имеет. <���…> Даже когда про пространство сочиняет. Потому что песня — она что? Она — реорганизованное Время… Любая. Даже птичкина. Потому что звук — или там нота — он секунду занимает, и другой звук секунду занимает. Звуки, они, допустим, разные, а секунды — они всегда те же. Но из-за звуков <���…> и секунды становятся разными».

Легкость авторского своеволия в отношениях со временем составляет одну из привлекательнейших, магнетических черт Битовской прозы. «На этот раз был понедельник», — мог обронить он небрежно, либо же впасть в лукавое философствование: «Если согласиться с тем, что история делится на века, и представить себе их отдельность…» Суверенность личного времени и его принципиальная несовпадаемость с общепринятым являлась для Битова непререкаемым постулатом и одновременно поводом для почти сладострастного самокопания. Суверенность эта жестко связана с той певчей, «птичкиной» природой реорганизованного времени, о которой шла речь в приведенной цитате из Бродского: «Словно я попал в некое птичье племя, перелетное время».

Это личное время автора будто бы находилось в прямой зависимости от текста, им — прямо сейчас, в данную секунду, на глазах у читателя — порождаемого. Классический механизм лирики.

И последнее: уже не об Андрее Георгиевиче — о прощании с Новой Пушкинской премией. Без него она впрямь теряет смысл — но и неимоверно горько, что ее больше не будет. Я, помню, известие о присвоении Пушкинской получил за границей, в Каталонии. На следующее утро отбивался от журналистов: прошла информация, что приехавший к ним на фестиваль стихотворец удостоился «Russian Nobel Prize». Для заграницы вполне нормально: они ж знают, что Пушкин — «наше все», и если в испаноязычном мире главной является премия Сервантеса, в италоязычном — премия Данте, резонно предположить, что премия Пушкина — это именно «Russian Nobel Prize». Какой-то подобный камертон в культуре все равно необходим — никакая Госпремия его заменить не в состоянии. «Пушкинская» играла роль одновременно самой своенравной — и самой свободной, независимой от окололитературной подковерной возни институции. Теперь это место, увы, вакантно. Выскажу робкую надежду, что «Пушкинская» рано или поздно сумеет возродиться. Хотя бы в форме премии Пушкина имени Битова, или премии Битова имени Пушкина.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: