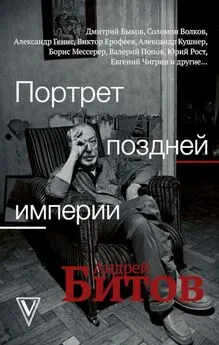

Вадим Абдрашитов - Портрет поздней империи. Андрей Битов

- Название:Портрет поздней империи. Андрей Битов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-119370-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Абдрашитов - Портрет поздней империи. Андрей Битов краткое содержание

О том, что же такое была «эпоха Битова» и что за величина сам писатель, ставший классиком русской литературы, рассказывают в этой книге прозаики, поэты, журналисты, кинорежиссеры, актеры театра и кино. Среди них Дмитрий Быков, Соломон Волков, Александр Генис, Александр Кушнер, Сергей Соловьев, Вадим Абдрашитов, Юрий Беляев и многие другие.

Предисловие В. Попова

Портрет поздней империи. Андрей Битов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мечта была совершенно несбыточная. Однако, научившись, по собственному признанию, каждый день хоть на полшага отвоевывать пространство своей внутренней свободы, Андрей Георгиевич изобрел для себя нечто вроде особого жанра. Вроде бы документальная проза, но по искренности и откровенности совершенно исповедальная. Как будто бы лирическая эссеистика, однако при этом исполненная конкретным, чисто сюжетным знанием научных, философских, литературоведческих, социальных проблем. В сущности, это и есть главное чудо литературы: она может быть о чем угодно, потому что она о человеке.

Так написано «Колесо», книга о мотогонках и о моторах, так написаны «Птицы», повесть об орнитологах, о Куршской косе и о птичьем заповеднике на ней, так написаны книги путешествий, и прежде всего легендарные «Уроки Армении».

Вот было время! Документальный текст, то есть основанный на конкретных знаниях и впечатлениях от этих знаний, лишенный каких бы то ни было беллетристических приманок и заманок, имел у широкого читателя всеобщий массовый успех, на который теперь не смеют претендовать самые раскрученные нынешние «бестселлеры».

По моему разумению, именно этим естественным путем сам собою сложился неповторимый образ битовской прозы, непритворно интеллектуальной, не приспособленной для поверхностного прочтения, требующей от читателя немалого умственного труда и при этом одаряющей его безмерной радостью искреннего потрясения. Совершенно неподдельного. Но тоже осмысленного. Как теперь говорят, отрефлексированного.

Я хорошо помню то время, когда лично познакомился с Андреем Битовым, которого уже довольно давно (по меркам молодости) открыл и выделил для себя, приобретя без чьей либо наводки его дебютную книгу «Большой шар». И вот судьба в лице Михаила Рощина свела меня со сложившимся, не то чтобы знаменитым, но обладающим завидной репутацией прозаиком. Я уже тогда понимал, что такая репутация среди коллег, она дороже иной повсеместной славы. Честно говоря, я и сам самонадеянно полагал, что обладаю кое-каким добрым именем подобного рода: лет десять печатаюсь в чрезвычайно популярном еженедельнике, выполняю в нем официально не крупную, но ответственную миссию, поскольку раньше любого «шефа», на самой начальной стадии решаю, какие рассказы и какие стихи стоит печатать на наших непочтительных страницах, почти каждый день общаюсь с авторами разной известности и величины. Короче говоря, набрался кое-какого опыта и самоощущения. Через три минуты общения с гостем из Ленинграда я разом их начисто растерял, превратившись перед лицом моего почти ровесника в косноязычного и глуповатого самозванца.

Не подумайте, что гость держался по-петербургски отстраненно и чуть высокомерно (была у невских жителей такая повадка, как теперь понимаю — в целях самозащиты), нет, он был вежлив и безотносителен, однако изъяснялся непривычно сложно для моего неглубокого, по-столичному разбросанного ума. И опять же не из снобизма и не из желания набить себе цену, а потому что разговор самого житейского свойства выдавал в нем непрерывную работу сознания, повседневную и неустанную потребность раздумывать, сопоставлять, формулировать, улавливать ассоциативные связи, доходить, по великому завету классика, «до самой сути».

С некоторым ужасом и стыдом я поймал себя на том, что не все понимаю в словах своего нового ленинградского знакомого. Не потому опять-таки, что разговор его был чрезмерно изыскан и учен, а по той именно причине, что ход его ассоциаций, сравнений и сопоставлений был для моего развращенного богемной легкостью сознания слишком интенсивен, насыщен мыслями совершенно не практического свойства, предполагающими вовсе недоступное мне логическое развитие.

Признаюсь откровенно, за пятьдесят лет знакомства я несколько прибавил, как говорят спортсмены, в умственном отношении и развитии, процент недоступных моему пониманию обыденных битовских суждений значительно сократился, однако вовсе не исчез. Утешаться остается лишь тем, что в битовской прозе для меня таких лакун практически не осталось. Я совершил в ней для себя массу открытий, причем не только интеллектуального, но самого живого, взволнованного, согревающего душу или, напротив, холодящего ее окончательного смысла.

Хотелось бы написать: мы подружились, но этого не произошло. Мы сошлись, этим старым понятием можно обозначить ту степень весьма условной близости, какая между нами возникла. Андрей вспоминал обо мне, вернее о самом популярном в стране еженедельнике, где я служил, всякий раз в тот момент, когда по сложным соображениям своей авторской стратегии считал необходимым напечататься именно в чрезвычайно популярном издании. При этом льщу себя надеждой, что он мне доверял. Недаром удостаивал меня своих неповторимых размышлений вслух, показал мне редчайший в ту пору портрет Набокова, вырезанный из американского журнала (редакционный фотограф его переснял, то есть по терминологии тех лет «размножил»), дарил мне книги с теплыми посвящениями и главное, о чем уже шла речь, поистине осчастливил меня вовлечением в свой творческий процесс, предоставив на целую неделю только-только законченную рукопись «Пушкинского дома». В последние тридцать лет я перечитываю его в разных изданиях регулярно (между прочим, это именно та книга, которую в том или ином порядке можно читать всю жизнь), а перед глазами стоит массивная элегантная рукопись, аккуратно уложенная в футляр от дефицитной в ту пору финской бумаги.

Кроме того, мы время от времени встречались в одном гостеприимном доме и за летучим столиком в писательском клубе непреднамеренно сходились, я бывал даже свидетелем его сердечных увлечений, в том числе и весьма серьезных, словом, ощущение, что все эти встречи постепенно перерастут в более короткое общение согревало меня. Но, повторяю, не случилось. По этому поводу я даже одно время, как в детстве, комплексовал. Тут надо признаться, что вообще-то я по свойству характера к дружбе со знаменитостями не стремлюсь. Бывали случаи, когда от нее даже уклонялся, не из гордыни, нет, а из нежелания ощущать себя милым, приятным, но все же младшим партнером. Дружба, невозможная на равных началах, меня не прельщает. Спасибо, как говорится, за доброе отношение и за ласку. Однако в случае с Битовым я готов был поступиться своей наивной принципиальностью. Считал ли, что достоин такого расположения? Скорее полагал его заслуженной наградой за все свои собственные сочинительские потуги и попытки, за верность литературе.

Однако судьбе, а точнее самому Андрею, такое дружеское сближение не было угодно, я не был ему достаточно интересен. Осознав это, относительно успокоился. Ведь с годами мы неизбежно перестаем страдать по поводу того, скажем, что приглянувшаяся нам женщина пренебрегает нами. Обидно, конечно, но не трагедия. Чем в этом смысле отличается не принятая мужская дружба?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: