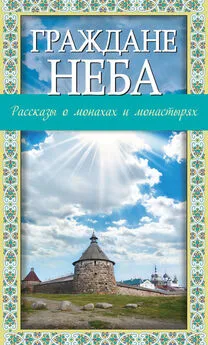

Юлия Варенцова - Люди неба [Как они стали монахами]

- Название:Люди неба [Как они стали монахами]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 1 редакция (9)

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-103541-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юлия Варенцова - Люди неба [Как они стали монахами] краткое содержание

Книга составлена по мотивам цикла программ Юлии Варенцовой «Как я стал монахом» на телеканале «Спас».

О своей новой жизни в иноческом обличье рассказывают:

• глава Департамента Счетной палаты игумен Филипп (Симонов),

• врач-реаниматолог иеромонах Феодорит (Сеньчуков),

• бывшая актриса театра и кино инокиня Ольга (Гобзева),

• Президент Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча» монахиня София (Ищенко),

• эконом московского Свято-Данилова монастыря игумен Иннокентий (Ольховой),

• заведующий сектором мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви иеромонах Трифон (Умалатов),

• руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви иеромонах Геннадий (Войтишко).

Люди неба [Как они стали монахами] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И еще один интересный, на мой взгляд, итог – это издание учебных материалов по истории Церкви. Как-то так сложилось в русской академической истории, что история Церкви оказалась не обеспечена учебными пособиями. Есть какие-то отдельные конспекты, были отдельные пособия, но все это, с одной стороны, не очень системно, а с другой стороны, давно уже устарело. И тот коллектив, который сейчас работает на кафедре, уже шесть томов пособий издал, и еще два тома у нас на выходе. Эти издания восполняют ту огромную лакуну, которая возникла в нашем духовном и светском образовании. Потому что даже в Духовной академии полноценного пособия по истории Церкви не существует, по источниковедению – не существует, по историографии – не существует. И, собственно, то, что мы сделали, этим могут пользоваться и светские вузы, и духовные учебные заведения. Тоже Господь в нужное время давал людей, которые обеспечивали и подготовку, и издание книг. Есть такие какие-то моменты, которые являются и миссионерскими, и академическими достижениями. И, наверное, оценивать эту сторону надо с подобных позиций. Мне кажется, с этой точки зрения жизнь прожита не зря.

– Какой у вас сейчас распорядок дня? У вас и Счетная палата, и кафедра…

– У меня распорядок дня очень сложный. Его надо как-то составлять, отслеживать. И день всегда расписан. День на день не приходится, потому что в один день у меня есть поточные занятия, в другой день у меня есть занятия по специальным дисциплинам на моей кафедре, в третий день у меня лекционные курсы на магистратуре Высшей школы государственного аудита. Плюс я, естественно, должен быть на работе, руководить департаментом, как бы об этом мы не говорим. Поэтому все далее вписывается в этот график. Потом есть богослужебный график, который накладывается на это на все. Есть личный график. То есть нужно какое-то время отвести и для правила и утром, и вечером. Поэтому день компонуется всегда по-разному, но очень плотно.

– Не мешает внутреннему сосредоточению такое количество дел?

– Ну, я не зря говорил о том, что надо учиться и надо ловить то, что тебе дают. Мне кажется, я научился, по крайней мере, балансировать в рамках этой загрузки, но опять-таки возникают некоторые моменты, которые говорят, что и годы уже не те, и силы уже не те, и от чего-то надо отказываться. Какие-то занятия начинаешь сокращать, и от чего-то, когда предлагают почитать, ты начинаешь уже отказываться. Потому что необъятное объять нельзя. Это будет уже мешать, это будет уже в ущерб. Во вред и учебному процессу, и в личный вред. Поэтому лучше от этого отказаться.

– А если бы все же жили в монастыре, какой бы образ жизни был вам ближе?

– Я – келлиотский монах. Мне трудно жить в общежитии в силу просто особенностей характера. Я не очень общительный человек. То есть я всегда сторонился людей, и вот этот способ жизни мне ближе, он меня от многих бед спасает. Я могу не очень близко общаться, а общежительный монастырь подразумевает некоторое тесное общение. Не дружеское, а именно тесное. В том плане, что ты можешь с кем-то в одной келье быть поселен, ты выполняешь труд с кем-то. Такие бытовые условия, они требуют тесного общения. В тесном общении я, наверное, не очень удобен. И мне самому крайне сложно.

– В каком возрасте больше всего искушений?

– Я не знаю, для каждого возраста попускаются свои искушения. Потому что без искушения не бывает спасения. Когда пень сидит в лесу и ничего не происходит, он не спасается, потому что он пень и неподвижен. А поиск спасения, работа за спасение требует какого-то движения. Движения души, движения тела, терпения. Сказано в Евангелии: «Терпением вашим стяжите души ваши» (Лк. 21, 19). Значит, нужно что-то терпеть, в каждом возрасте – свое. В 30 лет – одни искушения, в 40 – другие, в 60 – это уже третьи, когда глазами бы все сделал, а…

– Духовный путь, который вы прошли, к чему вас привел? Человек, которым вы стали сейчас, чем отличается от того, что был много лет назад?

– Я учусь не хотеть. Не так давно у меня начало получаться. Все, что мы хотим, – мы хотим от своеволия и от себя. А задача монаха – отказаться от воли. А когда ее нет – Бог дает. Не думайте о том, что вам есть во что одеться, посмотрите на птиц небесных, Господь кормит их и питает, взгляните на лилии полевые, Господь так их одевает, что такой красоты больше нет (ср.: Мф. 6, 25–30). Вот наша задача – быть как лилии полевые.

– Сегодня в чем ваша жизнь – монашеская?

– Святейший Кирилл любит повторять: «Бог да душа – вот и весь монах». В организации своей жизни таким образом, чтобы в итоге оставались Бог да душа. Все остальное – это как бы внешние прикрасы монашеского бытия. Посмотрите на келлиотских монахов, скажем, на афонских: никто не знает, что он делает. Ну, есть у него там два ученика, которые видят, что он делает, а что у него внутри происходит, никто не знает – но никто не сомневается. Потому что он монашествует, и монашествует так, как надо. Всегда на Афоне было такое присловье: посмотрим, как будет умирать. Это показатель правильности, праведности всей жизни, монашеской в частности. Как Бог дает человеку умереть – есть показатель того, как он жил. Если он славно прожил жизнь, славно и умрет.

– Никогда не жалели, что у вас нет семьи? Не ощущаете одиночество?

– Нет. Это самое страшное, если монах начинает думать о семье. О детях и так далее. Значит, получается, неудачное решение было когда-то принято. Но поскольку у меня не было встрясок эмоциональных, потрясений и так далее, меня Бог спокойно вел в одну сторону. И привел. Я постригся в 34 года. Наверное, до этого можно было завести семью, и 28 детей, и все, что хотите. Но я же не завел. Здесь, наверное, решение было немножко не мое.

А что такое одиночество? Возвращаемся опять-таки к любимой фразе Святейшего. Бог да душа. Если одна душа, то это одиночество. А монах – это Бог и душа. Никогда один не бываешь. Поэтому я не очень понимаю, что такое одиночество для монаха. Я никогда не один. Эта ситуация меня совершенно не тяготит.

Даниловское кладбище Москвы. Здесь похоронена мать иеромонаха Филиппа, инокиня Ираида. А когда придет время, и он найдет здесь свой последний приют.

– А первое захоронение был мамин брат, младенец, который умер нескольких месяцев от роду в 30-м году. Вот это было первое захоронение. Здесь еще захоронена моя бабушка, помимо прабабушки – мама, тетка, еще одна двоюродная тетка. То есть здесь по женской линии собралась практически вся моя семья.

– Вы часто здесь бываете?

– Как Бог дает. На кладбище надо ходить, с одной стороны, обязательно – и в те дни, когда полагается поминовение усопших. А дальше – как Бог дает, как нужно, так и идешь. Причем, когда нужно не столько тебе, сколько тем, кто здесь лежит. Потому что пока человек поминает, до тех пор и Бог не забывает. И форма поминовения диктуется нам свыше.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Юлия Варенцова - Люди неба [Как они стали монахами]](/books/1064826/yuliya-varencova-lyudi-neba-kak-oni-stali-monahami.webp)