Сергей Васильев - На разломе двух времён. 80-е

- Название:На разломе двух времён. 80-е

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-5130-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Васильев - На разломе двух времён. 80-е краткое содержание

А раньше были советское детство, пионерлагеря, школа, техникум со стенгазетами и комсомольскими собраниями, учеба в МФТИ, «картошка», стройотряды, студенческое общежитие, работа инженером и первые поиски своего пути в кооператорстве и банковском бизнесе. Вся эта череда событий происходила на фоне исторических перемен, которые, набирая обороты, неумолимо вели к переломному моменту в жизни огромной страны – развалу СССР, разделившему нашу жизнь на до и после…

Книга – сборник биографических рассказов, личных писем и фотографий автора на рубеже 1980–1990-х годов. Это частные истории из недавнего прошлого нашей страны, такие знакомые для каждого, кто застал ту эпоху, и в то же время такие личные.

На разломе двух времён. 80-е - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На эти деньги можно было спокойно жить, тем более, когда есть бесплатная койка в общежитии и дешевый обед в столовке. Что-то оставалось даже на одежду, книги, кино, театр. Я не помню, чтобы мы в чем-то себе отказывали. Особо бережливые даже могли снимать дачу в Кратово, в соседнем лесном массиве. Пусть вскладчину на двоих, но мы могли позволить себе и такое. Родители тогда никому особо не помогали. Жить самостоятельно и независимо мы учились сразу.

Когда начнется перестройка и задуют ветры перемен, именно мы, жители студенческих общежитий, привыкшие к самостоятельности и независимости, быстро схватим «нить событий».

Если с высоты прошедших лет взглянуть на успехи в бизнесе, политике и науке, то мы увидим, что более всего преуспели те, кто приехал издалека: из Кривого Рога, Горловки, Запорожья, Волжского, Магнитогорска, Хабаровска…

Из той маленькой общаги на Гагарина, 20, выйдут банкиры и страховщики, ретейлеры и строители, бизнесмены и политики. Бешеная кутерьма перестройки и «лихих» 90-х разбросает нас по странам и городам, по банкам и компаниям. В науке останутся единицы.

Но, привыкшие к экзаменам и испытаниям, мы справимся с вызовом времени.

Когда историки будут пытаться найти главных бенефициаров перестройки, понять, кому удалось в наибольшей степени воспользоваться ее плодами, они с удивлением обнаружат, что главные «выгодоприобретатели» сидели в середине 80-х совсем не в партийных кабинетах и не в креслах директоров заводов и НИИ. Они располагались в обычных облупленных комнатах студенческих общежитий лучших вузов страны.

Советская система любила, лелеяла молодых и создала идеальную обстановку для их роста и прорыва. Социальные лифты для активной молодежи работали превосходно. Любой толковый парень или девушка из самого далекого уголка страны могли ставить перед собой сверхамбициозные цели и их достигать. И в результате лучшие ученики советских школ становились студентами лучших вузов.

Именно они уловят суть времени в 90-х и станут элитой страны в нулевых.

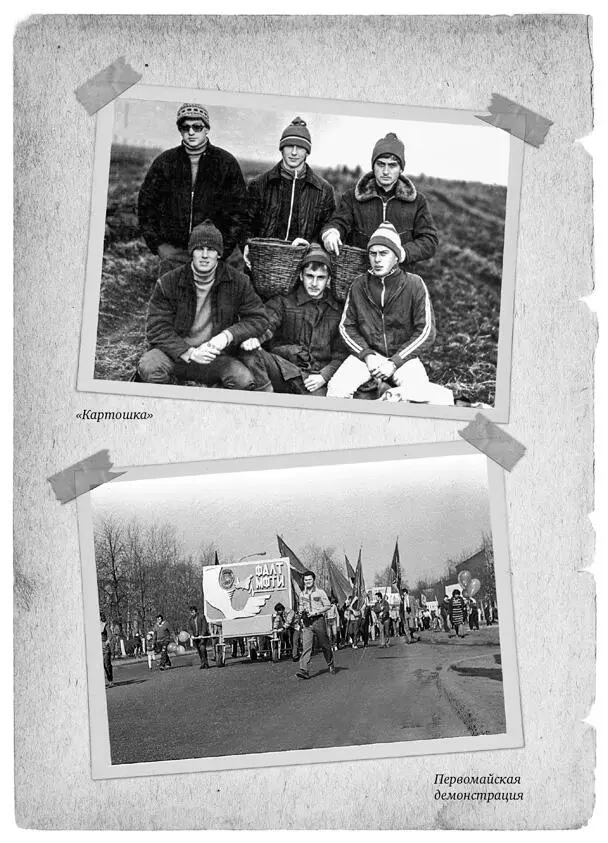

«Картошка»

(Сентябрь 1984)

Трудовая дисциплина воспитывалась в СССР с малых лет.

На сельхозработы нас отправляли уже в пятом классе, а после седьмого мы поехали в первый трудовой лагерь на целых две недели. Это было что-то среднее между пионерским лагерем и стройотрядом: мы жили в специально организованном городке в лесу, а днем пропалывали капусту или свеклу на соседнем колхозном поле.

Трудовое задание на день было довольно простое – отсюда и до обеда. Под палящим солнцем, сгорбленные, на корточках, школьники должны были пропалывать грядки. Это не было трудно физически, но утомляла однообразность. Особенно сложным задание казалось утром, когда не было видно конца полю, которое требовалось прополоть.

Когда же оно закончится, это поле?

Каких-то конкретных норм не было. Учителя, которые были с нами, скорее, следили, чтобы никто не сачковал:

– Вон, видишь, Вася уже сколько прополол? А ты все на месте топчешься.

Васю хотелось догнать, и мы работали примерно на равных.

Это казалось обязательным делом, и никто не спрашивал, а зачем все это нужно. И стоит ли привлекать к этому детей? Мы считали работу на колхозных полях долгом перед страной. Он был почетен, но все равно воспринимался, скорее, как повинность.

Сельхозработы продолжились и во время учебы в техникуме. Каждый сентябрь на одну-две недели мы выезжали на поля, а после третьего курса, летом, поехали туда на целый месяц. Это уже был стройотряд, за работу нам впервые что-то заплатили.

Поступив на Физтех, я думал, что эта повинность наконец-то закончилась и полевых работ уже не будет. Человек умственного труда в столице не должен заниматься тупой и однообразной работой, но это оказалось не так. Учеба на Физтехе началась именно с картошки.

Мы садились утром в автобус и отправлялись на поля соседнего совхоза убирать урожай. Вне зависимости от погоды – в жару, в холод, в дождь или ветер. Автобус высаживал нас у края огромного поля, нам выгружали кучу пустых мешков, ведер и начиналась работа. Такая же тупая и однообразная, как и раньше, в школьные годы. Ситуацию скрашивало только то, что в полевых условиях мы ближе знакомились с однокурсниками. Мы лучше узнавали друг друга, здесь складывались компании и завязывались отношения, тут и начиналась наша настоящая студенческая дружба.

К полудню приезжала колхозная машина и привозила обед: по куску белой булки и чашке какао. Это горячее какао было очень к месту, в сентябре под Москвой уже холодало. Норм и определенных заданий опять не было, но все-таки мы были уже взрослее и старались более ответственно относиться к работе.

Особенно никто не халявничал, но тут сразу можно было увидеть, кто на что способен.

Вообще, такие рутинные советские мероприятия, как «картошка» или «демонстрации», лучше всего показывали, кто есть кто.

Ярче всего это проявлялось на ноябрьских и майских демонстрациях. Колонна факультета должна была проходить мимо трибуны, на которой стояли руководители города. Мы, как водится, несли типовой набор плакатов: портреты Ильича, членов Политбюро и лозунги типа «Миру – мир!».

Нести плакат на демонстрации в 80-х было делом уже скорее смешным и утомительным, чем веселым и почетным. Но кто-то ведь должен был их нести от факультета.

На третьем курсе, когда я стал секретарем комитета комсомола, именно мне выпала эта утомительная задача – убеждать сокурсников нести флаги и плакаты.

– Ну что сложного взять плакат и пройтись?! Солнце светит, музыка играет, шарики кругом надувают, все смеются. Правда ведь, ничего обременительного или оскорбительного для самолюбия в этом нет. Возьми плакат «Миру – мир!» и пройдись по городу, ну что тут такого?

В общем, убеждать однокурсников было делом нелегким, и невольно я стал отмечать для себя тех, кто особенно рьяно пытался от этого устраниться, и тех, кто, наоборот, вполне живо и осознанно брал плакат в руки и шел с ним в общей колонне.

Сейчас, когда прошли десятилетия и можно уже подвести некоторые жизненные итоги, я могу уверенно и однозначно сказать: те, кто пытался «сачковать» на картофельном поле, кто пытался отлынивать от комсомольской «повинности» нести плакат на демонстрации, оказались не столь успешны в бизнесе.

И наоборот, те, кто упорно трудились в поле, хотя за это ничего не платили, те, кто спокойно, с улыбкой и удовольствием несли доверенный ему флаг или плакат на демонстрациях – состоялись в современной жизни.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: