Сергей Васильев - На разломе двух времён. 80-е

- Название:На разломе двух времён. 80-е

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-5130-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Васильев - На разломе двух времён. 80-е краткое содержание

А раньше были советское детство, пионерлагеря, школа, техникум со стенгазетами и комсомольскими собраниями, учеба в МФТИ, «картошка», стройотряды, студенческое общежитие, работа инженером и первые поиски своего пути в кооператорстве и банковском бизнесе. Вся эта череда событий происходила на фоне исторических перемен, которые, набирая обороты, неумолимо вели к переломному моменту в жизни огромной страны – развалу СССР, разделившему нашу жизнь на до и после…

Книга – сборник биографических рассказов, личных писем и фотографий автора на рубеже 1980–1990-х годов. Это частные истории из недавнего прошлого нашей страны, такие знакомые для каждого, кто застал ту эпоху, и в то же время такие личные.

На разломе двух времён. 80-е - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Он был первый, кто заговорил без бумажки.

Все предыдущие Генсеки выступали исключительно с заранее написанным докладом. Это был их стиль, обязательный элемент формального «этикета» Генерального секретаря ЦК КПСС.

Там было все по плану: вступление, основная часть, заключение, вывод. Мы к этому привыкли, хотя это вроде бы и не соответствовало «революционным» корням советского строя. Социалистическое государство родилось из революции. У его истоков стояли пламенные борцы – яркие ораторы. В книжках по истории писали, что Ленин был настоящим трибуном, он мог увлеченно и свободно вещать на широкую аудиторию.

И вообще, революция, это – экспромт, ее не делают «по бумажке» и заранее утвержденному плану. Но Центральный комитет КПСС, который опирался в своей идеологии на революцию, сам жил строго по регламенту. Мы к этому привыкли, но внутренне давно ждали перемен.

И вот в Ленинграде, в первой же своей официальной командировке в качестве избранного Генерального секретаря, Горбачёв неожиданно вышел на улицу к людям и заговорил простым человеческим языком без всякой бумажки. И при этом он не только что-то вещал сам, но и решил спросить простых людей, случайных прохожих:

– Чего вы хотите?

Это было абсолютно нестандартно для Генсека, и сразу воспринялось с восторгом и упоением.

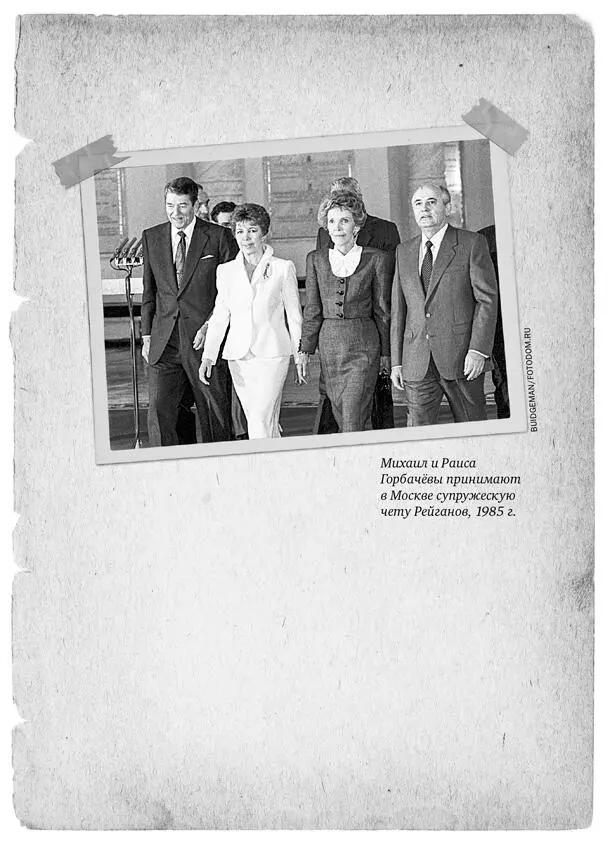

Еще большим вызовом старым правилам стало появление рядом с Генеральным секретарем… его жены.

Горбачёв почти сразу вывел на экраны Раису Максимовну как первую леди. И страна бросилась рассматривать ее простые, но миловидные черты лица и изысканные наряды. Мы вдруг поняли, что за все прошлые годы вообще не видели жен предыдущих Генеральных секретарей. Может, кто-то на самом верху и знал лично супруг Брежнева, Андропова и Черненко, но простые люди их вообще не видели, как будто их и не существовало. Мы даже не представляли, как они выглядят.

А тут на центральных каналах вдруг появляется привлекательная молодая женщина.

Раисе Максимовне исполнилось всего 54. Они стали ездить везде вдвоем. С этого момента старое Политбюро, состоящее из длинного ряда престарелых чиновников, как будто исчезло и растворилось.

На первых встречах Горбачёва с зарубежными лидерами все советские телезрители смотрели не на них, а на жен.

Наша точно была лучше!

Костюмы ее были элегантнее, и вообще, она была красивее и моложе. Советские женщины, может, и ревновали к ней, завидовали количеству ее нарядов, но все равно, мы все сразу ее полюбили. И по праву считали, что у нас теперь лучшая первая леди в мире!

Все годы советского строя прошли под лозунгами соперничества с Западом. У кого больше ВВП? Кто больше производит стали? Чьи спортсмены быстрее? Мы искренне радовались любым нашим победам. И теперь самая красивая первая леди в мире воспринималась нами как очередная советская победа в вечном соперничестве с Западом.

Горбачёву исполнилось 54, когда он стал Генсеком, а Рональду Рейгану, президенту США, было уже за 70.

В одно мгновение мы стали моложе Америки.

Пришло ощущение весны и свободы.

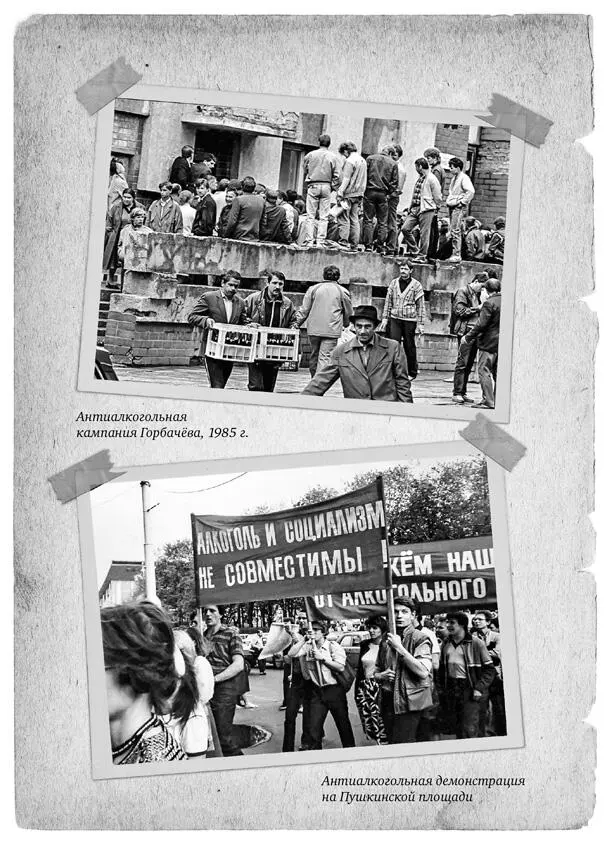

Сухой закон

(Весна 1985)

На первом курсе мы много пили. Это считалось студенческой традицией.

Каждый день откуда-то появлялась бутылка водки, и не одна, иногда портвейн или вино. Мы воспринимали это как обязательный ритуал, как посвящение в интеллектуалы. Будущая «научная элита» должна куролесить, ей нужна экспрессия и драйв. Ночью мы будем пить, чтобы в голове гудело, а утром пойдем на лекции по физике и высшей математике. Это – своего рода тренировка для мозгов на выносливость и выживаемость.

Не будь ботáном! Не сиди тихо и смирно за учебниками и конспектами. Ты должен успевать все: и читать, и выпивать, и решать задачи, и гулять. Советский студент, а тем более студент Физтеха – это не мальчик-паинька.

До института я почти не пил, а однокурсники, которые были на два года младше, тем более. Все приехали из домашней, родительской обстановки. Но общага, дух вольности и желание быстрее взрослеть диктовали – надо пить! Так что пили у нас много, причем с каждым курсом все больше.

Это не могло пройти незаметно для пытливых физтеховских мозгов, и в какой-то момент по комнатам общежития пошли «ходоки» от старшекурсников собрать статистику: «Кто и сколько пьет?» По результатам «опроса» в среднем на каждого студента получалось по 45 литров в год.

Той зимой самиздатовскими листами по рукам ходила перепечатка статей полуопального академика Углова, где он научно доказывал, что алкоголиками можно считать уже тех, кто употребляет более 20 литров (условного чистого спирта) в год.

А тут – 45! Это катастрофа.

И вообще, Углов с цифрами и фактами доказывал: русский народ целенаправленно спаивают, пора вводить «сухой закон». Его доклады и статьи четко показывали, что пьянство в СССР достигло невиданных масштабов, такого не было даже в царской России.

«Подпольные» перепечатки работ академика приходили к нам от студентов 5-го курса, самых активных и интересных ребят. Среди них даже образовалась своего рода «секта».

По общежитию пошли слухи, что в одной из комнат… бросили пить. Бесповоротно и демонстративно. Более того, по вечерам они собираются у себя в комнате и ведут беседы… на политические темы.

«Это – оно, наконец-то!» – подумал я.

Когда я уезжал в Москву поступать в институт, у меня была заветная мечта – попасть в какое-нибудь тайное общество, где молодые люди будут встречаться, вести непринужденные интеллектуальные беседы и обсуждать политику. С общим посылом идей – за все хорошее, против всего плохого! Как сделать так, чтобы в стране жилось лучше?

В этой комнате перешедших на трезвый образ жизни студентов я и узнал, что знаменитый академик приедет лично в наш город и выступит в ДК имени Ленина с докладом.

В тот день ДК был переполнен. Жуковский – типичный научный городок, где много младших и старших научных сотрудников, интеллигентов и тех, кто таковыми себя считал. Собрался огромный зал, люди сидели на ступеньках и стояли в проходах. Академику было уже за 80. Он начал издалека:

– Сказки про то, что русский мужик по своей природе пьяница, – ложь!

Табак, вино и водка, рассказывал академик, пришли на Русь из Европы. Царское правительство, чтобы зарабатывать в казну деньги, стало распространять алкоголь, но продажей этого зелья занимались в основном нерусские. И в доказательство он показывал какие-то таблицы, где значилось, что к середине XIX века питейными заведениями на территории российской империи на 90–95 % владели неправославные люди. Им были чужды интересы простых людей, они гнались лишь за наживой. Но даже при этом разгуле продажи алкоголя в царское время к началу Первой мировой войны, когда царское правительство под нажимом общественности ввело «сухой закон», потребление алкоголя составляло всего 4 литра на взрослого человека в год.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: