Николай Гринкевич - Строки, имена, судьбы...

- Название:Строки, имена, судьбы...

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Өнер

- Год:1988

- Город:Алма-Ата

- ISBN:5-89840-085-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Гринкевич - Строки, имена, судьбы... краткое содержание

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Издание второе.

Строки, имена, судьбы... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

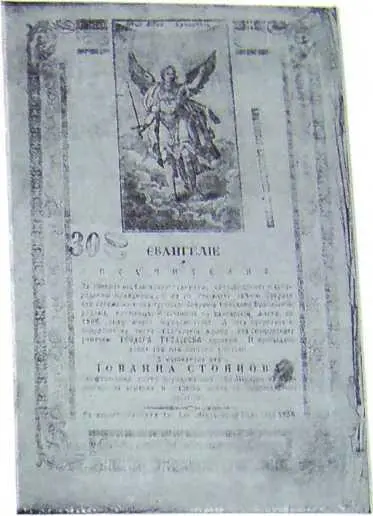

В чем же редкость этого "Евангелия", названного народом по имени его переводчика и составителя — "Софронием"?

Во-первых — ценность книги определяет ее тираж, как мы уже знаем, немногим превышавший тысячу экземпляров.

"Евангелие" было издано за двадцать один год до начала русско-турецкой освободительной войны 1877–1878 годов. Нельзя забывать о том, что эти два десятилетия принесли болгарскому народу непомерно тяжкие и гибельные бедствия — беспощадное подавление Апрельского восстания, содрогнувшая весь мир изуверская расправа башибузуков ["Сорви-голова" (турецк.). Отряды турецкой иррегулярной пехоты. В период турецкого ига были известны в Болгарии жестокостью, мародерством" насилием над мирным населением.] с жителями горных родопских сел Батак и Перуштица и т. д. Пылали залитые кровью города и села, рушились церкви и древние монастыри — светочи письменности и просвещения. Вогне пожаров гибли книги, гибли считанные тома "Софрония". Сколько их уцелело и дошло до наших дней — трудно сказать. Вряд ли много!

Однако ценность имеющегося у меня "Евангелия" заключается еще и в том, что оно является вторым изданием первой новоболгарской печатной книги, вышедшей в Рымнике в 1806 году. Она называлась "Кириакодромион: сиречь Неделник". В нее входили ранее составленные Софронием поучения и его перевод сочинения греческого проповедника Никифора Теотоки, впервые изданного в Москве в 1766 году.

Приступая к работе над "Кириакодромионом", Софроний уже имел за плечами солидный опыт переписки рукописных и старопечатных книг, составления церковно-богослужебных книг на основании разных источников, написания собственных к ним толкований, а также самостоятельный труд "Житие и страдания грешного Софрония" — замечательный литературный памятник, вошедший в историю мировой литературы.

Печатание "Неделника" началось 25 апреля 1806 года и закончилось через семь месяцев.

В своем обращении к болгарским патриотам с просьбой оказать ему носильную помощь в его "душеполезной деятельности" Софроний говорил: "До сих пор такой книги на болгарском простом языке в мире не было. Такие книги на простом языке имеют греки, и сербы, и валахи, и русские, и другие народы; только наши бедные болгары не имеют этого дара и потому темны в своем незнании.

Постараемся же выпустить ее в свет, и пусть это станет началом, надеюсь, что после нас еще много таких простых книг будет написано" [Проф. М. Арнаудов. Софроний Врачански. 1739–1813. Второе издание. София, 1947.].

"Софроние" сразу же завоевала популярность и любовь. Народ с гордостью взял в руки свою первую книгу, напечатанную не на церковнославянском, а на живом, современном ему болгарском языке. Это было началом новой болгарской письменности, новых языковых традиций, нового книгопечатанья.

Примечательно, что "Неделник" — единственная печатная книга самого Софрония. Все же остальные его труды — "Житие", "Исповедание православной веры" и "Гражданское позорище" так и остались в рукописях.

Первый перевод "Неделника" не был свободен от недостатков. В его тексте все же встречались, и довольно часто, церковнославянские элементы, от которых, наверное, даже самому Софронию было не так легко и просто освободиться. Только этим можно объяснить почин свиштовского учителя Теодора Теодорова, взявшего на себя редактирование и переписку соф ро — киевского перевода для второго издания "Неделника".

Титульный лист "Софрония"

Последние десять лет жизни Софрония прошли в Румынии. Только здесь он смог избавиться от издевательств и непрестанных гонений со стороны турецкой администрации.

С каждым годом укреплялся его авторитет как выдающегося общественного, политического, церковного и литературного деятеля национального возрождения. В период, предшествующий русско-турецкой войне 1806–1812 годов, Софроний становится представителем "Болгарского благотворительного комитета", занимавшегося оказанием моральной и материальной помощи болгарским переселенцам в Молдавию, Валахию и Новороссию и вербовкой болгарских добровольцев для формирования "Земского болгарского войска". Он встречается в Бухаресте с главнокомандующим русской Молдавской армией — с генералом И. И. Михельсоном, князем А. А. Прозоровским, князем П. Н. Багратионом, графом Н. М. Каменским, генералом от инфантерии М. И. Голенищевым-Кутузовым. Багратион даже посылает Софронию четыреста дукатов, сумму по тем временам немалую, надо полагать, для намечавшегося издания его нового перевода на болгарский язык книги "Театрон политикой, сиречь — Гражданское позорище".

В 1810 году в связи с начавшимся наступлением русской армии в Бухаресте печатается воззвание Софрония, в котором говорилось: "Отечески молюсь за вас, любезные чада мои — болгарские христиане, живущие на болгарской земле, здравствуйте, радуйтесь, ибо вот уже приходит радость общая для всей Болгарии, вот уже приближается спасение и избавление наше… Близок тот светлый день, который вы ждали четыреста лет. Но, о, род храбрый болгары и верные христиане, будьте стойкими, крепитесь, мужайтесь, с радостью дождитесь и усердно примите братьев наших христиан, идущих божею волей избавить вас… потрудитесь заготовить сахар, хлеб, ячмень, сено по возможностям вашим и встретьте их по обычаю христианскому" [10] Проф. М. Арнаудов . Софроний Врачански. 1739–1813. Второе издание. София, 1947.

.

Но увы, не суждено было сбыться надеждам Софрония на близкое освобождение Болгарии от турецкого ига.

12 июля 1812 года "Великая армия" Наполеона, переправившись через Неман, вторглась в пределы России. Военные действия на турецком фронте были прекращены.

А через год не стало и усердного печальника о судьбах болгар — Софрония, епископа Врачанского.

О всенародной любви к нему, о его заслугах перед Отечеством говорится в посвященной ему панегирической оде, написанной в 1813 году учителем из города Трявиа Димитром Попским. Ода напоминает по своей форме русские вирши второй половины XVII века и любопытна еще и тем, что является первым поэтическим опытом на новоболгарском языке.

Вы можете прочесть ее в оригинале:

"Бог милость свою нам, владыко, являет.

Он тебя избрал, отче, нам постирь и учитель, о душах наших пекущагося и добрый рачитель!

Своим учением Ты на путь спасения наставляеши и под несносним игом дремлющих одобряеши.

…Имя твое загрьмело и будет грьмети в веки веков; Болгария

Тебе венец плете — а небеси уже готов.

При животе твоем да вьзкрьстнит разиареный наш лев, кой быстрим стремлением да изревет страшен рев!..

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Николай Коняев - Петербург: неповторимые судьбы [Город и его великие люди]](/books/1068195/nikolaj-konyaev-peterburg-nepovtorimye-sudby-gor.webp)

![Николай Васильев - Еще один баловень судьбы [СИ]](/books/1083155/nikolaj-vasilev-eche-odin-baloven-sudby-si.webp)