Николай Гринкевич - Строки, имена, судьбы...

- Название:Строки, имена, судьбы...

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Өнер

- Год:1988

- Город:Алма-Ата

- ISBN:5-89840-085-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Гринкевич - Строки, имена, судьбы... краткое содержание

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Издание второе.

Строки, имена, судьбы... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

А вот мнение Иеронима Ясинского, писателя-демократа, автора литературных воспоминаний, напечатанных в журнале "Исторический вестник" в 1898 году. По его свидетельству, стихотворение Навроцкого "распевалось в 70-х и 80-х годах разночинной молодежью и имело значение русской марсельезы".

Автограф А. Навроцкого

"Русская марсельеза" — всего лишь два слова, по ими сказано все! Опоэтизированное волжское предание о Степане Разине Навроцкого и боевой "Марш марсельцев" Руже де Лиля, как побратимы, встали рядом. Причем, даже не в переносном, а в буквальном смысле слова. Раскроем изданный в Москве в 1906 году, составленный Л. Горбуновой иллюстрированный сборник "Песни борьбы". На его первой странице — "Марсельеза" в переводе Ладыженского, а дальше, среди стихов Рылеева, Бестужева, Некрасова, Огарева, Минского, Брюсова, переводов Шелли, Гейне, Беранже, Петефи, Мицкевича, Лонгфелло — "Утес Стеньки Разина" Навроцкого.

В воспоминаниях организатора Морозовской стачки Петра Анисимовича Моисеенко — ценнейшем памятнике русской рабочей мемуаристики говорится: "В тюрьме, начиная с 1880 года, я много читал. В одном из номеров "Вестника Европы" попалась мне драматическая хроника "Стенька Разин" Навроцкого. Прочитав первый раз, я был вне себя. Меня поразило то, как же нагло обманывают народ, выставляя Разима преданным анафеме разбойником за то, что он был мстителем за поруганную честь народную, за то, что боролся за вольную волюшку, звал народ сбросить вековые цепи рабства и желал только освободить народ из-под ига боярского.

Приходилось удивляться силе воли этого человека. Кто мог вытерпеть такие пытки? — Никто, один только Степан Тимофеевич Разин.

Верно сказал Разин, что волю-мать искоренить нельзя: гонимая, забитая повсюду, она в душах поруганных таилась и все ждала и дождалась кровавого расчета за былое.

Я бредил этим произведением не только в предварилке, но и в ссылке и на воле. Даже сейчас, в эти минуты, когда пишу эти строки, при воспоминании об этом произведении, я чувствую в себе прилив энергии, молодости и сил…"

На этом мы закончим полемику вокруг двух произведений Навроцкого, всколыхнувших умы и сердца его современников, оставивших след в русской литературе конца XIX века, и с чистой совестью снимем с книжной полки купленный у Макавеева сборник стихов и драматических отрывков "Картины минувшего".

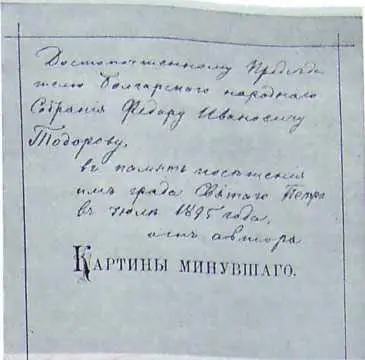

Не скрою, глядя на эту внешне невзрачную книжку, я всегда испытываю чувство большого морального удовлетворения. Я рад, что именно этот экземпляр, в своем роде единственный и неповторимый, вернулся на Родину. Он странствовал долго. На его первой странице ясным, четким почерком Навроцкого написано: "Достопочтенному председателю Болгарского народного собрания Федору Ивановичу Тодорову в память посещения им града святого Петра в июле 1895 года от автора". Эта уже сама по себе интересная дарственная надпись является ключом к другим трем автографам Навроцкого.

Зная о том, что подаренная им Тодорову книга навсегда уходит из России, Навроцкий вписал на ее страницах запрещенные цензурой строки.

К чему же могла придраться царская цензура? Что нашла она предосудительного и преступного в поэзии Навроцкого?

В стихотворении "Смерть Петра Великого" изъято восемь строк.

…Близок последний час Петра. Смерть не страшит его. Его тревожат тяжкие думы о судьбах России. Кто станет преемником всех его великих дел и трудов?

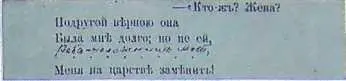

"Кто ж? Жена?

Подругой верною она

Была мне долго; но не ей,

Следует вписанная рукой Навроцкого одна строчка:

Рабе — наложнице моей,

Меня на царстве заменить!

Когда дерзнула изменить

Ты даже мне…" И вспомнил он,

Как, до безумия взбешен

И скор в решении своем,

Повез ее в санях, вдвоем,

На место лобное и там,

Страшася волю дать словам,

Взглянув, как зверь в глаза жены

При свете трепетном луны,

Но, сотворив невольно крест,

Ей молча указал на шест,

Где выделялась на конце

С улыбкой мертвых на лице,

И виновата и права

Отрубленная голова

Красавца Монса. — "О, когда

не побоялась ты Петра!

То без меня, уверен я,

Ты не управишься одна

Ни с государством, ни с собой,

И не царицей, а рабой.

Семь запрещенных цензурой строк вписаны Навроцким:

Ты бросишься в конце концов

В объятья дюжих молодцов

Из иноземцев иль княжат,

Или откормленных солдат ,

Которым вожделенья страсть

Отдаст империю во власть

На расхищенье и позор!

Нет, не тебе отдам!..

В следующем стихотворении "Две жертвы", рассказывающем о гибели шлиссельбургского узника Ионна VI Антоновича, Навроцким вписаны три строчки и восстановлена последняя, значительно смягченная цензурой:

Так жил бедняк; так жил он долго, долго.

То есть, не жил, а изнывал, томился,

Скорбел, страдал, не ведая за что…

И, наконец, в один морозный день,

Когда Мирович вздумал попытаться

Освободить его с ничтожной горстью

Своих солдат и выставить безумца

Противником, кому ж? — Екатерине!

Тогда решилась, наконец, судьба

Страдальца неповинного; тогда,

Во имя честолюбия и власти

По праву силы, царству на земле,

Послушными приказу палачами

Он, как баран, зарезан был в тюрьме.

В цензурном варианте последняя строчка звучала так: "Он кончил жизнь, зарезанный в тюрьме".

Итак, выяснилось, что цензура была шокирована дерзостной, кощунственной попыткой Навроцкого "очернить доброе имя" царственной особы — некогда безвестной служанки пастора Даута, мариенбургской "пленницы" Шереметьева и Меньшикова, бывшей Марты Скавронской, занявшей после смерти Петра русский престол, а также словом "баран" применительно к номинальному российскому императору Иоанну VI — сыну мекленбургской принцессы Анны Леопольдовны и герцога Брауншвейг-Люнебургского Антона-Ульриха.

В отношении трагической судьбы шлиссельбургского узника Навроцкий сохранил полную историческую достоверность. В инструкции, данной по восшествии на престол Екатерины II Никитой Паниным, которому был доверен строжайший надзор за узником, очень недвусмысленно предписывалось: "Ежели паче чаяния случится, чтоб кто пришел с командою или один, хотя б то был и комендант или иной какой офицер, без именного за собственноручным Ее И. В. подписанием повеления или без письменного от меня приказа и захотел арестанта у вас взять, то оного никому не отдавать и почитать все то за подлог или неприятельскую руку. Буде же так оная сильна будет рука, что опастись не можно, то арестанта умертвить, а живого никому его в руки не отдавать" [11] Энциклопедический словарь. Том XIIIА Издатели Ф. А. Брокгауз (Лейпциг), И. А. Ефрон (С.-Петербург). С.-Петербург, 1891.

.

Интервал:

Закладка:

![Николай Коняев - Петербург: неповторимые судьбы [Город и его великие люди]](/books/1068195/nikolaj-konyaev-peterburg-nepovtorimye-sudby-gor.webp)

![Николай Васильев - Еще один баловень судьбы [СИ]](/books/1083155/nikolaj-vasilev-eche-odin-baloven-sudby-si.webp)