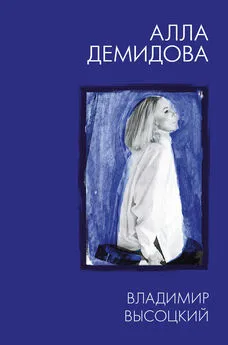

Алла Демидова - «Всему на этом свете бывает конец…»

- Название:«Всему на этом свете бывает конец…»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-982435-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алла Демидова - «Всему на этом свете бывает конец…» краткое содержание

То, что показал Эфрос, заставляло людей по-новому взглянуть на Россию, на современное общество, на себя самого. Теперь этот спектакль во всех репетиционных подробностях и своем сценическом завершении можно увидеть и почувствовать со страниц книги. А вот как этого добился автор – тайна большого артиста.

«Всему на этом свете бывает конец…» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Аня. Мама не перенесла, ушла, ушла без оглядки.

Любовь Андреевна. Я закрыла глаза, бежала себя не помня.

Но с другой стороны – какая прекрасная женщина! Чехов о Раневской: «Обаятельна, умна, очень добра, ко всем ласкается». Гаев про сестру: «Хорошая, добрая, славная». Лопахин: «Хороший она человек, легкий, простой».

Аня. Дачу свою около Ментоны она уже продала, у нее ничего не осталось, ничего… едва доехали. А мама не понимает! Сядем на вокзале обедать, она требует самое дорогое и на чай лакеям дает по рублю.

А незнакомому прохожему во 2-м акте, не найдя серебра, отдает золотой.

Приехав спасать имение, Раневская не имеет никаких планов на этот счет и не хочет слушать, когда Лопахин говорит о каком-то плане спасения.

Гаев. у меня много средств, очень много и, значит, в сущности, ни одного. Хорошо бы выдать нашу Аню за очень богатого человека, хорошо бы поехать в Ярославль и попытать счастья у тетушки-графини.

Лопахин. Простите, таких легкомысленных людей, как вы, господа, таких неделовых, странных, я еще не встречал. Вам говорят русским языком, имение ваше продается, а вы точно не понимаете.

Любовь Андреевна. Может быть, надумаем что-нибудь.

Они не знают, как спасти имение. Они это признают. В конце 1-го акта Гаев говорит: «Если против какой-нибудь болезни предлагается очень много средств, то это значит, что болезнь неизлечима». Или Раневская: «Я все жду чего-то, как будто над нами должен обвалиться дом». (Кстати, после этой реплики в нашем спектакле я закрываю голову руками, боясь, что дом сейчас рухнет. А потом в какой-то постановке «Вишневого сада» я видела, что дом буквально разрушался.)

Из письма Чехова о «Вишневом саде» к Книппер 27 сентября 1903 года: «…пьеса кончена… написаны все четыре акта… Люди вышли у меня живые, это правда, но какова сама по себе пьеса, не знаю».

Послал пьесу в Москву. Станиславский, прочитав, дал 20 октября телеграмму: «Потрясен, не могу опомниться. Нахожусь в небывалом восторге. Считаю пьесу лучшей из всего прекрасного, Вами написанного».

В августе 1904 года «Вишневый сад» был опубликован в сборнике «Знания». И, как всегда бывает с явлением необычным на театре, мнения разошлись на диаметрально противоположные. А это, как известно, считается верным признаком успеха.

Горький, например, пьесу не принял и говорил, что после «Вишневого сада» со сцены повеет на публику зеленая тоска. Не принял пьесу и Короленко, выступив с этим в печати. Кстати, после его критики за пьесой закрепился ярлык упадочничества и тоски, когда гибнут дворянские имения и на сцену приходят предприниматели-купцы, недаром, мол, про Лопахина-купца Петя Трофимов говорит в пьесе: «Вот как в смысле обмена веществ нужен хищный зверь, который съедает все, что попадется ему на пути, так и ты нужен».

Но ведь сам Чехов предупреждал в письме: «Лопахина надо играть не крикуну, не надо, чтобы это непременно был купец. Это мягкий человек». А в самой пьесе тот же Петя, но уже в 4-м акте, говорит Лопахину: «У тебя тонкие, нежные пальцы, как у артиста, у тебя тонкая, нежная душа…»

(Правда, у Высоцкого-Лопахина не было тонких пальцев, у него руки были немного одутловатые и с короткими пальцами, но фантом, который всегда отделяется от хорошего текста, как ни на кого, был впору на Высоцкого.)

История движется, мир меняется, и от человека в смене формаций мало что зависит. Как бы ни хотел Лопахин помочь Раневской – дать денег взаймы, чтобы выкупить заложенное имение, сад обречен, и если бы его не купил Лопахин, сад достался бы тоже купцу, но с фамилией Дериганов, и топоры так же быстро бы застучали.

Главное – уходящее время. «Жизнь-то прошла, словно и не жил», – говорит Фирс. О времени, просто в цифрах проносящемся, говорит почти каждый персонаж в пьесе. Первые же реплики: Лопахин: «…Который час?» Дуняша: «Скоро два».

И дальше тоже цифры: «Шесть лет тому назад умер отец», – говорит Аня. Через месяц 7-летний сын Гриша утонул, 5 лет назад уехала Раневская, 17 лет было Лопахину, когда он вспоминает Раневскую, в 5-м часу надо ехать в Харьков, через 20 лет дачник «размножится до необычайности», 40–50 лет назад – говорит Фирс о прошлом, «… а теперь мне уже 51 год», – говорит Гаев, и т. д. и т. д. И наконец – роковая дата: 22 августа назначены торги.

«Да, время идет», – говорит в 1-м акте Лопахин, то же говорит и в 4-м: «Мы друг перед другом нос дерем, а жизнь знай себе проходит». «Всему на этом свете бывает конец» – реплика Симеонова-Пищика тоже в 4-м акте.

«В чем основная проблема „Вишневого сада“? – говорил Эфрос на репетициях. – В том, что жизнь – как вихрь, и вихрь сбивает людей, уносит их. И мы слабее этого вихря, которому название – время.

Время безжалостно, стремительно, беспощадно. Оно меняется и меняет жизнь, как вулкан меняет поверхность Земли. И люди всегда перед вулканом, в общем, бессильны. Вулкан перестраивает рельеф Земли.

Чехов почувствовал в те годы, что рельеф Земли изменяется. И написал об этом пьесу. В этой пьесе – прошлое России, настоящее России того времени и будущее. И все это вместе связано. И все это дано в достаточно трагической окраске. Написал больной человек, который уже был при смерти, и назвал свою пьесу „комедия“. На спектакле не должны смеяться, если будет случайный смешок, то это по поводу чего-то частного».

20 апреля 1975, воскресенье . Вечером репетиции с Эфросом. Эфрос говорил о красоте и чувстве меры. Что красота может быть и в гротеске, как у Феллини, или в какой-нибудь акварели японской живописи. Он говорит, что чувство прекрасного живет в каждом человеке, но некоторые люди об этом забывают.

Красота не может быть утилитарна! Ребенок в счастливом детстве все воспринимает как должное. Все должно происходить само собой. Ни для чего не надо прикладывать усилия. Вишневый сад – это счастливое детство. Как же можно продать или пустить туда дачников. Действительно – пóшло!

Часто говорят о том, что сад белый. Например, Гаев: «Сад ведь белый», его подхватывает Раневская: «Весь, весь белый!» или «…покойная мама идет по саду… в белом платье!.. белое деревце склонилось, похоже на женщину… белые массы цветов…»

Я была в Киото, когда там цвела сакура. Море бело-розового цвета. При порывах ветра белые лепесточки отрывались и вихрем кружились над городом. Какая-то нереальная красота. Дух захватывало! Чехов акцентировал в первой же ремарке: «…май, цветут вишневые деревья, но в саду холодно, утренник». И через короткое время реплика Епиходова опять напоминает нам об этом: «Сейчас утренник, мороз в три градуса, а вишня вся в цвету. Не могу одобрить нашего климата… Наш климат не может способствовать в самый раз».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: