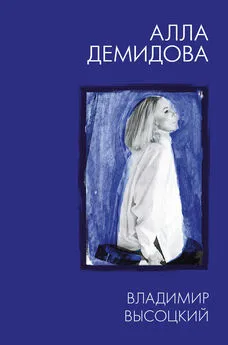

Алла Демидова - «Всему на этом свете бывает конец…»

- Название:«Всему на этом свете бывает конец…»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-982435-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алла Демидова - «Всему на этом свете бывает конец…» краткое содержание

То, что показал Эфрос, заставляло людей по-новому взглянуть на Россию, на современное общество, на себя самого. Теперь этот спектакль во всех репетиционных подробностях и своем сценическом завершении можно увидеть и почувствовать со страниц книги. А вот как этого добился автор – тайна большого артиста.

«Всему на этом свете бывает конец…» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поразила меня комнатка, где спал Чехов, – рядом с кабинетом. Такая светлая девичья спаленка. Белая. Узкая, маленькая кровать. Белое пикейное одеяло. Последний год, видимо, он долго жил в этой комнате. Болел. Туберкулез. Длинные утра, переходящие в день, когда не можешь заставить себя встать с постели. После бессонницы, после предрассветного страха смерти. Говорят, Чехов часто писал «Вишневый сад» лежа. А по другую сторону от кровати – красного дерева невысокий шкаф, не то книжный, не то посудный. Мне рассказали, что этот шкаф Чеховы привезли с собой из Таганрога. В нем стояли богословские книги отца, а мать хранила там варенье. Дети, как, наверное, все дети, потихоньку от взрослых к варенью прикладывались. Об этом в семье знали, не особенно наказывали. Я думаю, что Чехов, когда писал знаменитый монолог Гаева о «многоуважаемом шкафе», имел в виду не только книги, которые хранились в этом шкафу. Ведь в шкафу было еще и варенье! Тем более что Гаев произносит этот монолог, чтобы отвлечь сестру от мрачных мыслей о Париже, когда она получает очередную телеграмму оттуда.

В Ялте, я помню, весной: солнце, не жарко, пахнет морем, глициниями, мальчишки на велосипедах на набережной, объезжая редких прохожих, звонко и весело кричат: «Айн момент – Моменто – море». Все слилось – и море, и «Memento mori», смех и слезы, начало и конец, жизнь и смерть. Может быть, на этих душевных сломах и искать истину в «Вишневом саде»? Мне нравятся эти перепады. В жизни они встречаются часто.

В августе 1975 года я случайно попала на Шопеновский фестиваль в Душники-Здруй в Польше. Каждый день в маленьком домике, где жил Шопен, лучшие пианисты мира играли его произведения. Лето. Жарко. Открытые окна в парк. В доме зал – 50 слушателей и инструмент. После своего дневного выступления Галина Черны-Стефаньска вышла и сказала, что только что скончался Шостакович и в его честь она хочет сыграть прелюдию Шопена. Когда зазвучали первые аккорды, зал встал. Она играла прекрасно. А за открытыми окнами где-то в парке слышались смех, голоса, бегали дети…

Конечно, мир Чехова шире мира любого из его персонажей. Но если есть в чеховской драматургии какое-то общее правило, то это именно джазовое построение каждой пьесы.

Урок, который мы должны извлечь из пьесы, в конечном итоге преподносится пересекающимися и дополняющими друг друга судьбами и истинами. Это как в живописи – где-то я читала, что портрет нужно писать, дифференцируя душевное состояние: одному глазу дается выражение, противоположное выражению другого глаза, что, в свою очередь, не соответствует выражению губ и т. д. Но эти различия должны гармонически сочетаться друг с другом. И тогда портрет передаст не просто застывшее душевное состояние, а историю души, ее жизнь. Теория сама по себе сегодня кажется мне немного наивной, но, может быть, моя Раневская при такой дифференциации – «нос» или «глаза» спектакля?

Эфрос приходит к нам очень усталый. Видно, что плохо себя чувствует – часто сосет валидол. Как-то на репетицию опять не пришел Шаповалов – Лопахин. Помреж сказала, что у Шаповалова «колет сердце». Эфрос сказал, что у него тоже больное сердце, но он к нам все равно приходит, что он устал репетировать за отсутствующих актеров – и репетицию отменил. Мы, расстроенные, разошлись по домам. Я послала телеграмму Высоцкому в Париж: «Если сейчас не приедешь – потеряешь Лопахина».

23 апреля 1975, среда . Вечером репетиция с Эфросом в репетиционном зале. Разбираем начало третьего акта.

ЭФРОС. «Здесь, в этой сцене, весь комплекс ожидания. Вот, допустим, снять скрытой камерой час ожидания кучки людей. Допустим, ждут известия из больницы – выжил там после операции кто-то или нет. Мы будем заворожены этим. Все тонкости, последовательность развития этого ожидания, переход одного к другому должны быть поняты. Все должно быть выстроено точно психологически, весь процесс ожидания. Все держится только на одном, но к этому есть разные подходы. В пьесе во всем есть железная внутренняя логика. Ничего нет пустого. Понятно, что тут все ждут, этого можно добиться сразу, с паузы. Чехов как бы нарочно начинает не с Раневской, а с глупости. Начало формируется общо, без чего-то конкретного. В полный бред выходит Шарлотта, но не наигрывать. Это как в комнату, где все напряженно кого-то ждут, вдруг входит ребенок и все к нему кидаются как к отдушине.

Шарлотта устала, потеряла терпение, а они ждут от нее развлечений. Но текст тут надо говорить легко. Потом наступает следующий этап ожидания – отчего так долго? Тут надо не бояться быть разумной, очень конкретной. Почему их нет 3 часа? – Это подсознательно нарастало во время выхода Шарлотты. У Вари уже возникла 2-я версия их отсутствия. Этот каркас надо очень жестко держать, и тогда все будет легко и нечего будет придумывать. Варина версия, с точки зрения Раневской, бредовая. У Раневской уже запало, что Варя говорит ерунду, и она отыграется на ней через 5 минут. В этой следующей стадии важно, чтобы не было повтора. Теперь возникает вопрос: продано или нет. Она хочет знать истину. Так конкретно вопрос до сих пор не ставился. Говорить все это время нужно очень конкретно. Этот вопрос самый существенный. А Трофимов отвечает, что этот конкретный вопрос не имеет значения – продан сад или нет. Нужно быть свободной. Он учит ее. С половины его монолога Раневская не хочет его слушать. И только в конце монолога по-новому к нему, надо укорять его за эту правду. Она ведь без мужчины в доме – просит ее пожалеть. А он не знает, как ей сказать, что и он переживает. Но она не слышит его. Уронила телеграмму, и от этого идет ее защитный ход. А за всем этим мы должны видеть нарастание ожидания, но только не высказанное впрямую. А в конце бред уже полный – именно с Петей она танцует.

Потом Варя и Епиходов. Варя не кричит, она удивлена его поведением. Это как при покойнике – уже имущество разворовывают. У нее еще старые правила поведения. Она не понимает, что уже конец. А он уже знает новые правила игры. Он с ней нагл. Это из той же серии, что и звук струны или прохожий. Новые порядки, она их еще не уловила».

Роль Пети Трофимова очень трудная. Его раньше играли таким резонером. Говоруном. Эфрос объяснял нам, что Петя Трофимов не хочет говорить, но его как бы кто-то на это провоцирует. Когда человек хочет уйти от разговора, он буквально идет к двери, но, не досказав мысль, возвращается, чтобы продолжить фразу другой парадоксальной мыслью, которая только что пришла в голову. Сказав, опять хочет уйти и опять возвращается договаривать, и так бесконечно, пока не выскажет весь монолог. Золотухину почему-то это вначале не удавалось. Для этого нужен был другой, более интеллектуального склада актер, вернее, актер, который мог легко играть интеллектуала. Вначале Золотухин произносил свои слова зло, истерично, но потом очень быстро освоился и, прекрасно подхватив эфросовский рисунок, играл уже легко и импровизационно. У Валерия Золотухина была очень токая психологическая структура, он легко играл разные роли.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: