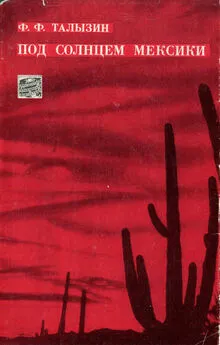

Федор Талызин - Путешествия за невидимым врагом

- Название:Путешествия за невидимым врагом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль Главная редакция географической литературы

- Год:1974

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Федор Талызин - Путешествия за невидимым врагом краткое содержание

Путешествия за невидимым врагом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Около поселка, где расположилась база экспедиции, на таежной вырубке было небольшое пастбище. Биологи взяли под наблюдение с десяток животных этого стада и регулярно собирали с них клещей: перебирали руками шерсть, отыскивая клещей, впившихся в кожу. Нужна большая осторожность, чтобы снять клеща, не оторвав его хоботок, которым он впивается в кожу животного. Требовалось снять с осматриваемого животного по возможности всех впившихся в него клещей, хотя сделать это было нелегко: коровы и овцы не стояли на месте, защищаясь от насекомых, сбивались у костров, где в дымовой завесе дышать человеку было нестерпимо.

Снятых клещей помещали в баночку, через пробку которой был пропущен отрезок широкой стеклянной трубки. В лаборатории собранных клещей подсчитывали и распределяли по сортам (видам). Полученную цифру наносили на такую же сетку, как и при определении количества гнуса. Получалась кривая «заклещевения» животных; таким образом определялся сезон нападения голодных клещей на скот.

Параллельно исследователи отстреливали и вылавливали различных диких животных и птиц, собирали и с них клещей. Голодных клещей находили также в траве и на невысоких кустарниках. Дело в том, что после линьки истощенные клещи вползают на травинки и на листья и сидят на них, подстерегая свою жертву. В тайге клещи скапливаются на кустарниках и в траве вблизи звериных троп, вдоль дорог, по которым обычно ходят люди.

В результате сборов клещей можно было получить представление об их относительном количестве в данной местности, а также и о том, кто их хозяева-прокормители и в какое календарное время клещи нападают на зверей и птиц, а при случае и на человека.

Когда наложили друг на друга кривую появления наибольшего количества клещей и последующего спада и кривую заболеваемости людей энцефалитом, то картина получилась следующая: клещи появляются и начинают нападать на животных и человека с весны, как только сходит снег.

Перезимовавшие голодные клещи вползают на сухостой и на первые пробившиеся из-под снега травинки, а с них нападают уже на людей, диких зверей и птиц, на пасущийся скот.

Следовательно, напрашивался вывод о том, что клещи, в противоположность гнусу, имеют какую-то причинную связь с появлением первых весенних заболеваний энцефалитом. Такое предположение исследователям необходимо было подкрепить фактами — результатами последующих лабораторных изучений.

Собранных голодных клещей кормили в лаборатории на белых мышах, чувствительных к заражению вирусом энцефалита. Первая же мышь, на которой кормили собранных в тайге клещей, заболела и погибла: у нее развился паралич. В известной мере заболевание мыши энцефалитом давало сходную по внешним проявлениям картину с тем, как эта болезнь протекает у людей.

Вскоре после кормления на другой белой мыши клещей трех видов, собранных в тайге, эта мышь тоже заболела и погибла. Внешние проявления болезни были сходны с болезнью тех мышей, которых заразили введением в головной мозг вируса энцефалита, выделенного от человека. Это было уже существенное открытие. И хотя такой случай был пока единственным, он давал основание к последующим заключениям. Стало вполне возможным утверждать, что клещи передают вирус человеку, то есть являются переносчиками вируса.

Задача со множеством неизвестных постепенно решалась, ставя ряд новых задач для исследования. Их пришлось уточнять уже во второй экспедиции, в 1938 году. Начальником экспедиции был Е. Н. Павловский, профессор А. А. Смородинцев — его заместителем и руководителем вирусологических работ.

Уже было известно, что в местах работ экспедиции водилось три вида клещей. Каждый вид исследовался двумя сотрудниками — биологом-паразитологом и вирусологом. Оказалось, что все виды исследованных клещей служат переносчиками вируса энцефалита и что эта болезнь должна быть отнесена к группе специально трансмиссивных болезней. Других путей получения человеком вируса энцефалита не было.

И наконец, что весьма существенно, предстояло выяснить: если в природе встречаются клещи, особи которых уже естественно заражены возбудителем энцефалита, то от кого же и когда в природных условиях получают они вирус?

Рассуждая теоретически, можно было догадаться, что, конечно, от каких-то диких животных — прокормителей клеща.

Открывался новый путь работ — исследование вирусологами диких животных, на которых кормятся клещи. Надо было попытаться найти животных, больных энцефалитом или даже содержащих вирус энцефалита в своей крови или в головном мозгу.

Зоолог отряда добывал различных мелких диких животных и передавал их для исследования вирусологам. Параллельно с этим ставились опыты искусственного заражения вирусом энцефалита различных диких животных. Многообразные работы в этих двух направлениях привели к положительным результатам. Энцефалитом заболевали и погибали зараженные вирусом волчата, кроты, ежи и другие животные.

Вирус энцефалита удалось выделить из крови бурундуков, хотя болезнь у них внешне и не проявлялась. То же самое удалось наблюдать и у птиц, гнездившихся на земле. Вирус находили у самих птиц и у клещей, снятых с них.

В экспедиции 1939 года, начальником которой был профессор И. И. Рогозин, вирусологом — профессор А. А. Смородинцев, Е. Н. Павловский руководил отрядом по выяснению условий существования природных очагов клещевого энцефалита.

Круг исследований, во время которых были получены еще более обширные материалы, замкнулся. Загадочные стороны неизвестной болезни оказались полностью раскрытыми.

Энцефалит, поражавший людей, работавших или всего лишь раз побывавших в тайге, — вирусная трансмиссивная болезнь, которой заражаются от всех трех видов иксодовых клещей. Клещи являются специальными, как говорят, специфическими, переносчиками этой болезни. Сами же клещи-переносчики получают вирус, когда сосут кровь диких птиц, зверей, имеющих в крови вирус. Становилось понятным, почему люди могли заражаться и заболевать энцефалитом в девственной тайге, где раньше не ступала нога человека.

Очевидно, в природе существуют издревле возникшие очаги энцефалита со специальными его переносчиками — клещами. При питании на диких животных, в крови которых находился вирус, клещи и получали его. Затем, питаясь кровью других животных, кровососы передавали им вирус со своей слюной. Так происходит оборот вируса в его природном очаге. Если же люди появлялись на территории очага, клещи нападали на людей и передавали им возбудителя этой страшной болезни.

Везде энцефалит связан с лесным ландшафтом, даже в местах, где леса издавна преобразованы деятельностью человека. Но заразиться вирусом этой болезни можно не в каждом лесу. В таежных местностях ее природные очаги бывают в нетронутой кедрово-широколиственной тайге, в смешанных лиственных лесах. Очаги существуют обычно в таких лесах, где имеются условия, благоприятные для жизни животных— прокормителей клещей и, следовательно, для самих клещей-переносчиков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: